閑章趣談·鄭燮

《鄭燮》:鄭燮 清康熙三十二年—乾隆三十年(1693-1765),字克柔,號板橋,江蘇興化人,乾隆元年進士,工詩詞善書畫。詩詞不屑作熟語。畫擅花卉木石,尤長蘭竹。書亦有別致,隸、楷參半,自稱六分半書。印章筆力古樸逼文、何。為人疏放不羈,以進士選縣令,日事詩酒,及調濰縣,因歲饑為民請賑,忤大吏,罷歸。居揚州,聲譽大著。恣情山水,與騷人、野衲作醉鄉游。著有《板橋全集》。

《鄭燮》:主要閑章:二十年前舊板橋 七品官耳 俗吏 恨不得填滿了普天饑債 私心有所不盡鄙陋 青藤門下牛馬走 麻丫頭針線 詩絕字絕畫絕 六分半書 游思六經結想五岳 所南翁后 鄭為東道主 雞犬圖書共一船

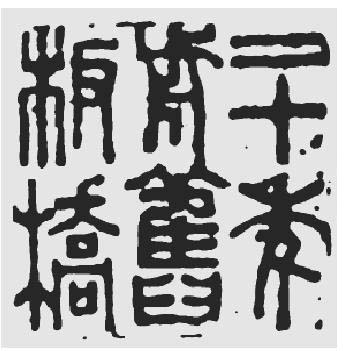

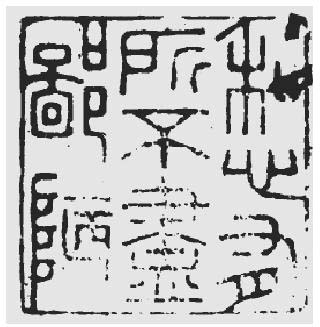

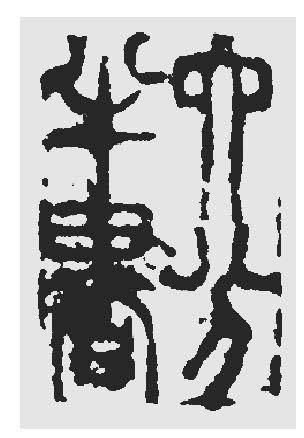

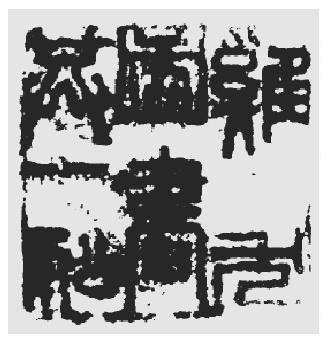

二十年前舊板橋

鄭板橋于1753年罷官回到揚州,重新開始了賣畫生涯。20年前賣畫時常遭人白眼,20年后求他作畫者絡繹不絕。他有題畫詩云:“二十年前載酒瓶,春風倚醉竹西亭;而今再種揚州竹,依舊淮南一片春。”這也說明鄭板橋雖然經歷了20年的宦海生涯,但沒有改變20年前讀書時一片赤子之心。(《白氏集》有:“梁苑城西三十里,一渠春水柳千條。若為此路今重過,十五年前舊板橋。曾與玉顏橋上別,更無消息到今朝。”)

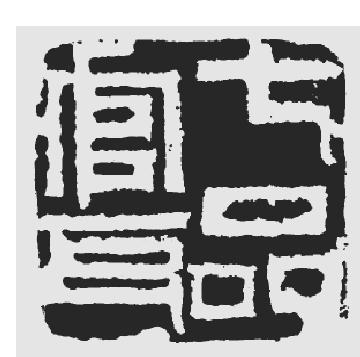

七品官耳

鄭板橋50歲到61歲在山東做七品縣官,其《濰縣署中寄四弟墨》云:“余本書生,初志望得一京官,聊為祖父爭氣,不料得此外任。”他刻此印,表達了一種不得志的無奈心情。

二十年前舊板橋

七品官耳

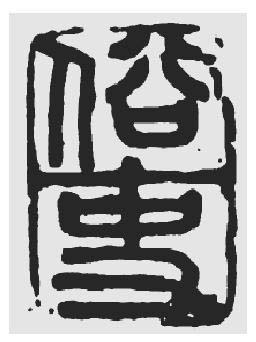

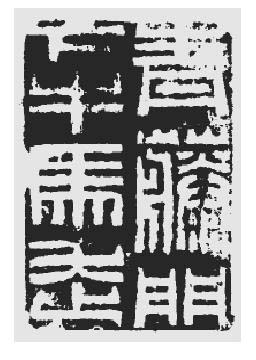

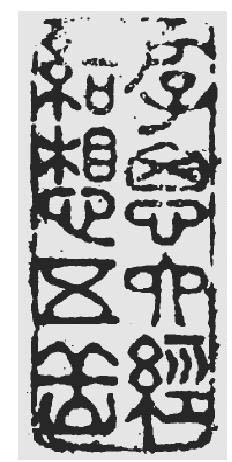

俗吏

俗吏

板橋為官無官架,能體察民情。夜間出巡,不鳴鑼喝道,不用“回避”、“肅靜”牌,只用一小吏打一寫著“板橋”二字的燈籠前導。當時的兗州知府鄭方坤有《鄭燮小傳》云:“……而嵚崎歷落,于州縣一席,實不相宜。”其在范縣所作《小游》詩云:“俗吏之俗亦可憐,為君貸取百千錢。”可見,這里的“俗”帶有自嘲的意味,也體現了板橋為官的一種平民意識,處處為民著想而不愿與貪官惡吏為伍的高貴品質。

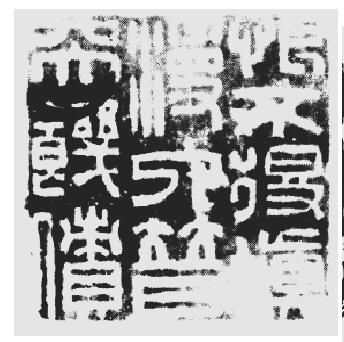

恨不得填滿了普天饑債

鄭板橋生活的時代,雖然是所謂的康乾盛世,但各地階級矛盾還很激烈,他在濰縣任知縣時,連年天災,民不聊生,想為民做一點有益的事卻受當時社會政治條件的限制,他只能發出這樣的感嘆了:“弟簿書錢谷,案牘勞形,黍為牧民之下吏。煩惱自尋,憶筮仕至今,歲月不居,忽忽已十有二年矣,無功于國,無德于民,心勞日拙,精力日益衰頹。鬢毛斑矣,齒牙動矣。”(《與同學徐宗于》)可見,在當時的政治條件下想填滿普天饑債,只能是像鄭板橋這樣有良知官員的一種人生夢想。

私心有所不盡鄙陋

語出司馬遷《報任安書》:“所以隱忍茍活,幽于糞土之中而不辭者,恨私心有所不盡,鄙陋沒世,而文采不表于后也。”鄭板橋非常佩服司馬遷,以此入印,體現了他雖隱忍茍活于逆境中,但并未喪失理想信念,而是在等待為民做事的時機。

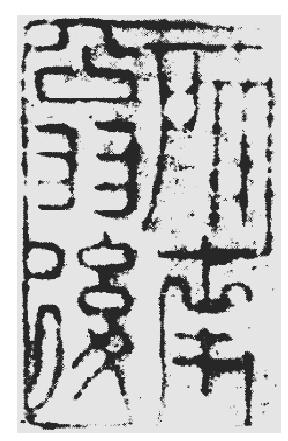

青藤門下牛馬走

鄭板橋極為欽佩徐渭的人格和藝術,并且認為自己的某些性格特征與徐渭很相似而引以為豪。他曾評徐謂的畫道:“徐文長、高且園兩先生不甚畫蘭竹,而燮時時學之弗輟,蓋師其意不在跡象間也。文長、且園才橫而筆豪,而燮亦有倔強不訓之氣,所以不謀而合。”(《題畫·靳秋田索畫》)蔣寶齡《墨林今話》云:“隨意所寫花卉雜品,天資奇縱,亦非凡手所能,正與青藤相似。”與板橋同時的畫家童二樹也說:“尚有一燈傳鄭燮,甘心走狗列門墻。”(《隨園詩話》)

恨不得填滿了普天饑債

私心有所不盡鄙陋

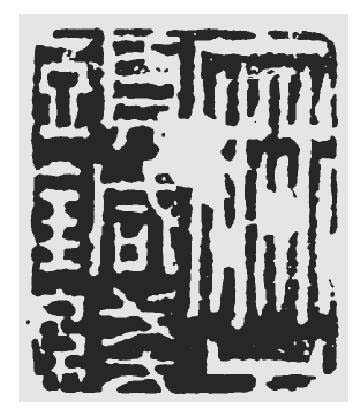

青藤門下牛馬走

麻丫頭針線

興化民間風俗,生了兒子怕夭折,往往取個丫頭的小名,并要盡量鄙俗,據說這樣就可瞞過閻王的眼睛,不會把他勾去,便可長命百歲。鄭家人丁不旺,板橋之父鄭立庵僅得此子,又因為板橋臉上有幾顆淡談的麻子,所以取了“麻丫頭”的小名。阮元曾批評此印太涉習氣。其實,作為乾隆進士的板橋能以此語入印,正體現了他的平民意識,他善于從民間文藝中汲取營養,來豐富自己的藝術創作。

詩絕字絕畫絕

《清史列傳·鄭燮傳》云其:“善詩,工書畫,人以‘鄭燮三絕’稱之。”徐世昌《晚晴簃詩匯》有:“板橋畫、書、詩號稱三絕,自出手眼,實皆胎息于古詩,多見性情,荒率處彌真摯有味,世乃以狂怪目之,淺矣!”板橋用此印,正體現了他對自己詩、書、畫的自信,因為他的詩、書、畫都是他性情的自然而真實的流露。反映的是人民的疾苦、社會的黑暗和自己面對這些境況的孤獨和無奈,更可貴的是他能將三絕合而為一,和諧地統一在一幅作品中,這是前無古人的。

麻丫頭針線

詩絕字絕畫絕

六分半書

六分半書

傅抱石在《鄭板橋集》前言中有極為恰當的評說:“他的字,是把真、草、隸、篆四種書體而以真、隸為主綜合起來的一種新書體,而且又用作畫的方法去寫。”板橋是在以畫入書,雖然在寫字,卻筆筆畫意。真、草、隸、篆隨取隨用,皆為我法,而不囿于法。真是“風流雅謔,兼眾妙之長”(《冬心畫竹題記》)。

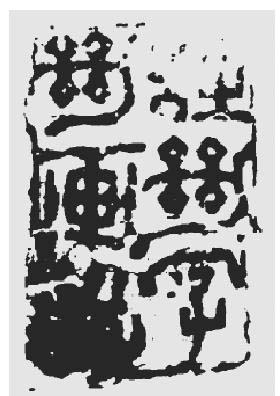

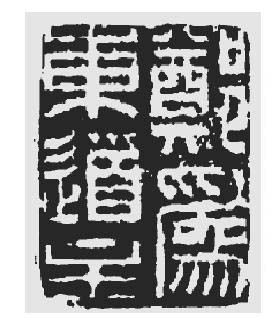

游思六經結想五岳

“六經”即《詩》、《書》、《禮》、《易》、《春秋》、《樂經》,為儒家經典。“五岳”即東岳泰山、南岳衡山、西岳華山、北岳恒山、中岳嵩山。鄭板橋曾對儒家經典狠下過一番功夫,手抄朱熹批注的《四書》。他晚年在自己的《四書手讀》序中說:“《四書》、《五經》自家又未嘗時刻而稍忘,無他,當忘者不容不忘,不當忘者不容不不忘耳。”板橋讀經并非為讀經而讀經,并非只為了應付科舉考試,而是作為文學作品來讀的,他在《板橋自敘》中說:“有時說經,亦愛其斑駁陸離,五色炫爛。以文章之法論經,非《六經》本根也。”并且是要學以致用的,他在《板橋自敘》后記中說:“板橋詩文,自出己意,理必歸于圣賢,文必切于日用。”板橋也和歷代文人一樣“酷嗜山水”,他自己說:“板橋非閉門讀書者,長游于古松、荒寺、平沙、遠水、峭壁、墟亭之間。”(《板橋自敘》)但由于生活的困窘,未能遍游五岳,只在56歲時登臨過泰山,所以對于“五岳”只能是結想了。

所南翁后

鄭所南(1 2 4 1-1 3 1 8),宋末元初詩人、畫家。字憶翁,連江人。宋亡,隱居蘇州,坐臥必向南,以示不臣事元朝,故自號所南。擅作墨蘭,兼工墨竹。為蘭不畫土,寫竹多斜月數竿之影,以寓趙宋淪亡,無所憑依之意。晚年寄居承天寺。鄭板橋生活于民族矛盾仍很激烈的清代前期,其時文字獄盛行,鄭板橋的好友就因條陳“泯滿漢之見”而被罷官。同學陸驂因文字獄而被戮尸。不得已把已刻好的《詩鈔》中十幾首流露反滿情緒的詩從板上鏟去。鄭板橋學習所南的筆法,在繪畫中表露了這種反抗的情緒。如他在一幅竹石上題有:“畫根竹枝插塊石,石比竹枝高一尺,雖然一尺讓他高,來年看我掀天力。”所以板橋說:“蘭竹之妙始于所南翁。”其實,他從畫中達到了與所南心靈的溝通。

鄭為東道主

板橋勤于讀書,凡上自周、孔、老莊,下至程、朱、李摯,無所不學,并主張讀書要精,要“冗繁削盡留清瘦”。并曾提出過“學者當自樹其幟”的口號,他在《隨歷詩草·花間堂詩草跋》中說:“學一半,撇一半,未嘗全學,非不欲全,實不能全,亦不必全也。詩曰:十分學七要拋三,各有靈苗各自探。”板橋以自己為“東道主”,從客觀實際出發,學以致用,遂漸形成了自己獨特的藝術風格。

雞犬圖書共一船

“鄭板橋工書,自創一格。鹺商某乞書,愿以百金為壽。公性傲,固不可以利動者,唾棄不顧,某亦無如何。公平生酷嗜狗肉。一日出城游,薄暮歸。忽覺狗肉香,蹤其所在,則見竹籬茅舍。柴扉半掩,因徑入焉。主人方訝不速之客至。公曰:‘余板橋鄭某是也。適聞狗肉香,不覺信足而入,唐突之罪,自知不免,還乞鄭靈之鼎,許我一嘗異味。’主人大喜,曰:‘久耳鴻名,邀恐不至,今乃賜光,幸已。’揖讓入室。公據案大嚼,撫腹呼飽而止。主人遵入書齋茗話,四壁懸名人書畫,案上琳瑯滿軸,紙墨橫陳,知主人亦精于書者。謂曰:‘飫君佳饌,請酬以書。’主人笑頷之。公援筆狂書,腕頹始去。一日,公偶至某商處,見所懸條幅,皆曩在城外某處書者。大驚質商,商具以告,并出一仆曰:‘先生識此人乎?’公視之愕然。蓋即當日狗肉主人也。”(易宗夔《新世說》)看來,雞、犬、圖書都是板橋酷嗜之物,因嗜好之深而不覺入商人之圈套,足見板橋之率真與商人之處心積慮。

游思六經結想五岳

所南翁后

鄭為東道主

雞犬圖書共一船

上一篇:收藏趣談·鄭振鐸

下一篇:印章趣談·鄭燮