翰墨趣談·張芝

《張芝》:張芝(?—約192),東漢書法家。字伯英,敦煌淵泉(今甘肅安西)人,后移居弘農華陰。少有高操,號張有道。善書,尤擅長草書,傳今草為其所創。其書法師從崔瑗、杜度,善作一筆飛白書,筆力縱橫,神變無極。唐張懷瓘《書斷》評曰: “字之體勢,一筆而成,偶有不連,而血脈不斷,及其連者,氣脈通于隔行。” 三國韋誕稱其為 “草圣”。世又將其與鐘繇稱為 “鐘張”。唐孫過庭《書譜》云: “漢魏有鐘張之絕,晉末稱二王之妙。” 王羲之父子極推其書法。對后世影響較大。作品有《冠軍帖》、《消息帖》。

張芝弟張昶亦善書,有書名。張昶字文舒,尤善章草,其書類其兄,人稱為 “草書亞圣”。

“草圣” 張芝

張芝是東漢桓帝、靈帝時代的書法家,也是東漢眾多書法家中名聲最著、影響最眾的書法大家之一。他的書法具有濃郁的時代氣息,體現了那個時代的最高成就,所以受之者眾,在當時影響很大,被世人譽為“草圣”。而關于他刻苦學習書法的故事,在民間流傳很多。下面是較為典型的幾段。

相傳張芝小時候就對書法表現出濃厚的興趣,學習十分刻苦用功,練筆不輟。加上天資聰穎,因此進步很快。為了練字,他能想出很多常人難以想到的方法,有一個例子流傳得很廣泛:他常常買許多白絹回來,先在上面練字,等把整個白絹寫完,再把絹染成黑色做成衣服,這種“一箭雙雕”、極富創造性的做法,被傳為書壇佳話。

又傳說張芝學書非常勤奮,每天都要練字,有時竟從日出寫到日落,連吃飯都忘記了,寫累了就起來活動活動,隨便走走轉轉,休息一下又開始練習,如此反復,沒有休止,直到暮色籠罩、農人歸家。每天寫完字“收工”的時候,他都要在門前的水池中涮洗筆硯,久而久之,清清的池水變得越來越暗,最后竟變成了墨汁一樣的黑色。池水顏色的變化,證明他下了多么大的功夫啊! 張芝這種勤奮練習的精神和毅力,也受到了后人的極大推崇,后世有“張芝學書,池水盡墨”之說,再后來,被世人景仰為“書圣”的東晉大書法家王羲之也效法張芝,臨池學書,直到池水盡黑,留下一段佳話。

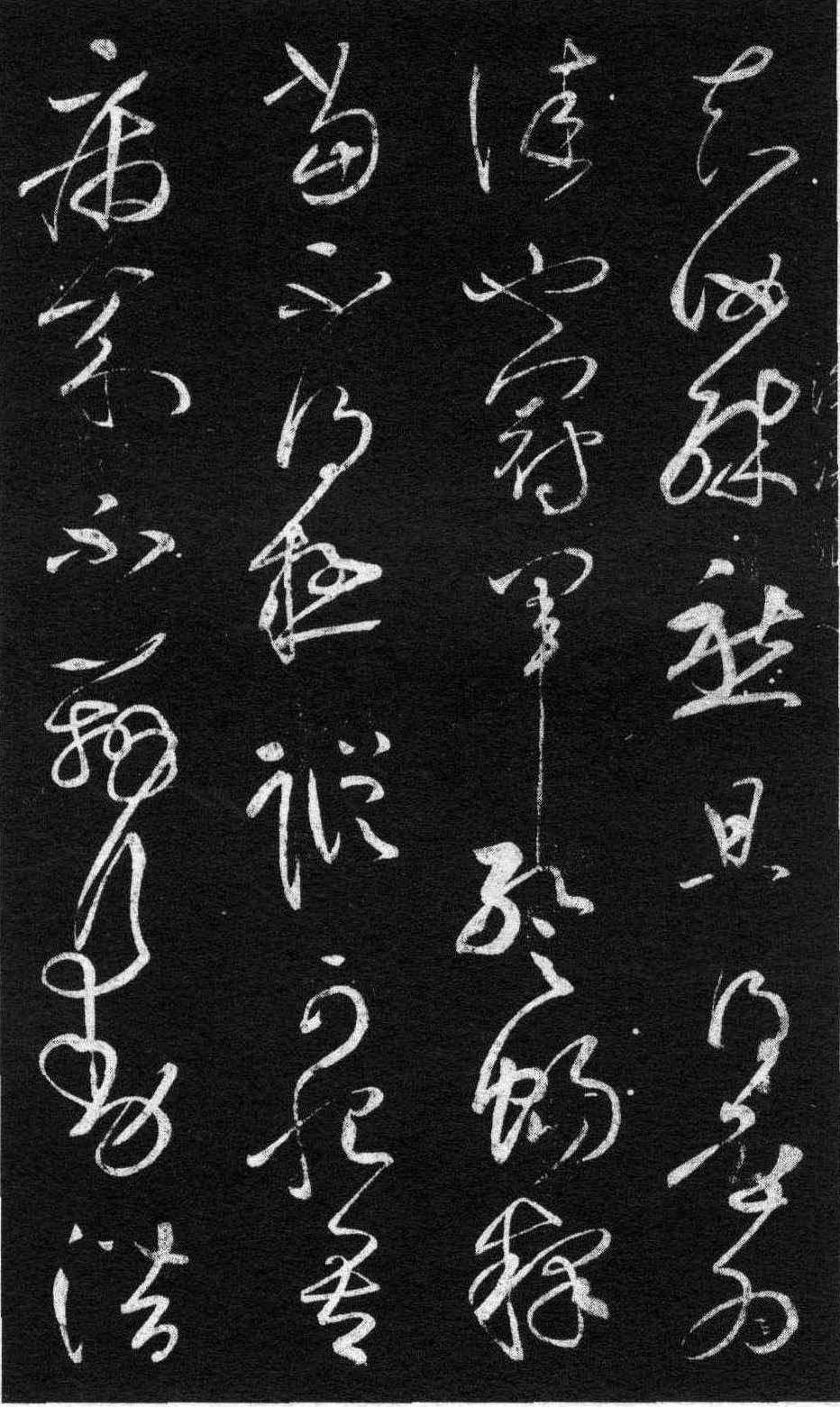

張芝各種書法技藝都很精湛,而以草書最為擅長,他的草書取法于同時代的崔瑗和杜度,在學習借鑒兩人運筆構形長處的同時,又有所改革,努力去其舊習,取其精華,并著意摻入楷法,而省減章草書法橫勢的點畫波磔,創造了取縱勢的“今草”書法,使得草書這門書法藝術上升到了一個新臺階。張芝的“今草”筆力縱橫,神變無極,一揮而就,氣脈貫通,隔行不斷,給人一種一氣呵成的整體感。其代表作品《知汝帖》,字字相連,筆貫意穿,呼應相顧,血脈相通,一氣呵成,淋漓盡致,神采斐然,精神照人。后來的王羲之、王獻之父子都很推重張芝的草法,兩人的書法受張芝影響也很大。

草書 (局部) 漢 張芝

上一篇:翰墨趣談·王著

下一篇:閑章趣談·錢