草堂十志圖

唐· (傳) 盧鴻作

紙本墨筆

縱二九.四厘米

橫六○○厘米

藏臺(tái)北故宮博物院

盧鴻畫山水樹石,得平遠(yuǎn)之趣。筆意位置,清氣襲人。本圖卷有五代楊凝式、宋周必大、清高士奇等跋,寫草堂、倒景臺(tái)、樾館、枕煙廷(一作桃煙館)、云錦淙、期仙磴、滌煩磯、罩翠庭、洞元室、金碧潭十景,謂之“玄居十志”。每幅之前各書景名并題詠,謳歌自然,贊美隱逸生活。和王維在藍(lán)田別墅所作的《輞川圖》頗為相似。此圖很是珍貴,宋董逌《廣川畫跋》云:“劉子永以五百千買錢樞密家畫五百軸,只一軸盧鴻自畫《草堂圖》,已直百千矣。”

可惜此卷并非真跡,題詠?zhàn)舟E有學(xué)柳公權(quán)者,而柳后于盧,亦偽作之證,然而從此卷中可窺見(jiàn)早期山水畫的一些特征,因此還是很有藝術(shù)價(jià)值的。

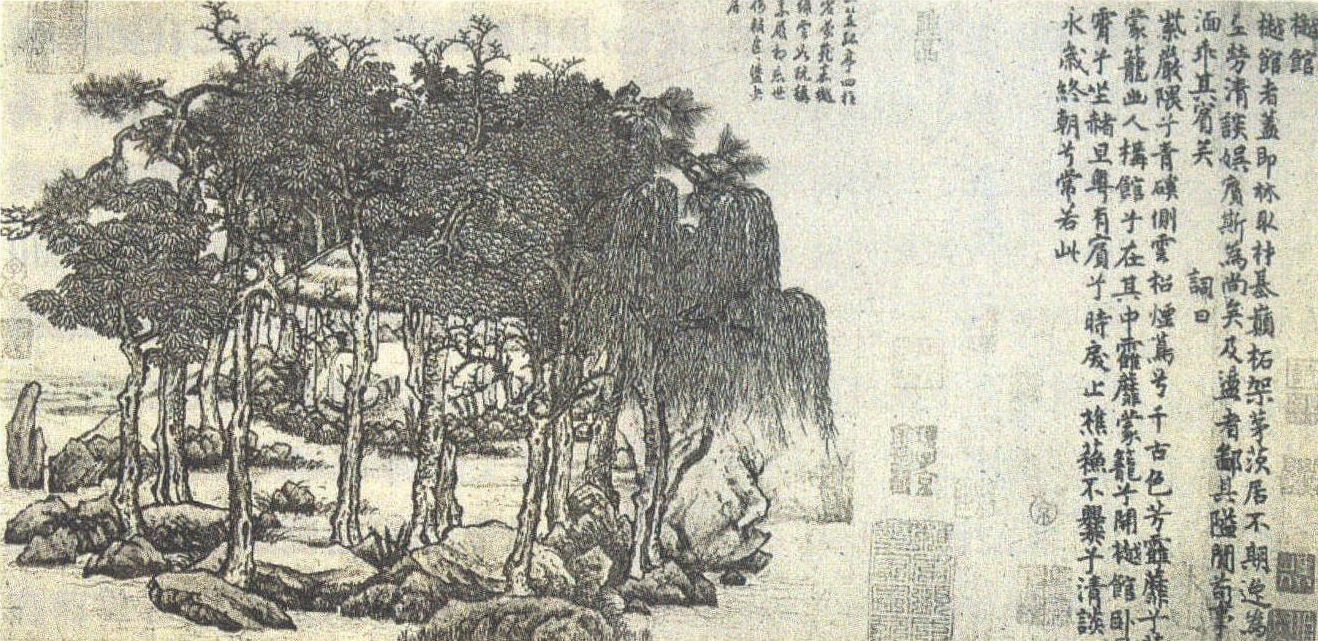

首先關(guān)于樹法:僅寫小叢林,不畫主樹。每一叢自俱遠(yuǎn)近,而遠(yuǎn)者更有一部分隱現(xiàn)于近者之后。如此結(jié)構(gòu),比后來(lái)的賓主法之先作主樹,再補(bǔ)小樹以成片段,要費(fèi)力得多。而尤為難畫的是,每一圖不止叢樹,常有三三兩兩,雖各有位置,而其意若斷若連,可以想見(jiàn)當(dāng)時(shí)的草堂饒有林木之勝,主人是一片接著一片去欣賞的。不僅如此,數(shù)叢之中,仍分賓主、遠(yuǎn)近,說(shuō)明了畫家已有層次感,但卻與西方透視不相關(guān),若以西畫之理強(qiáng)加于中畫,反覺(jué)可笑。

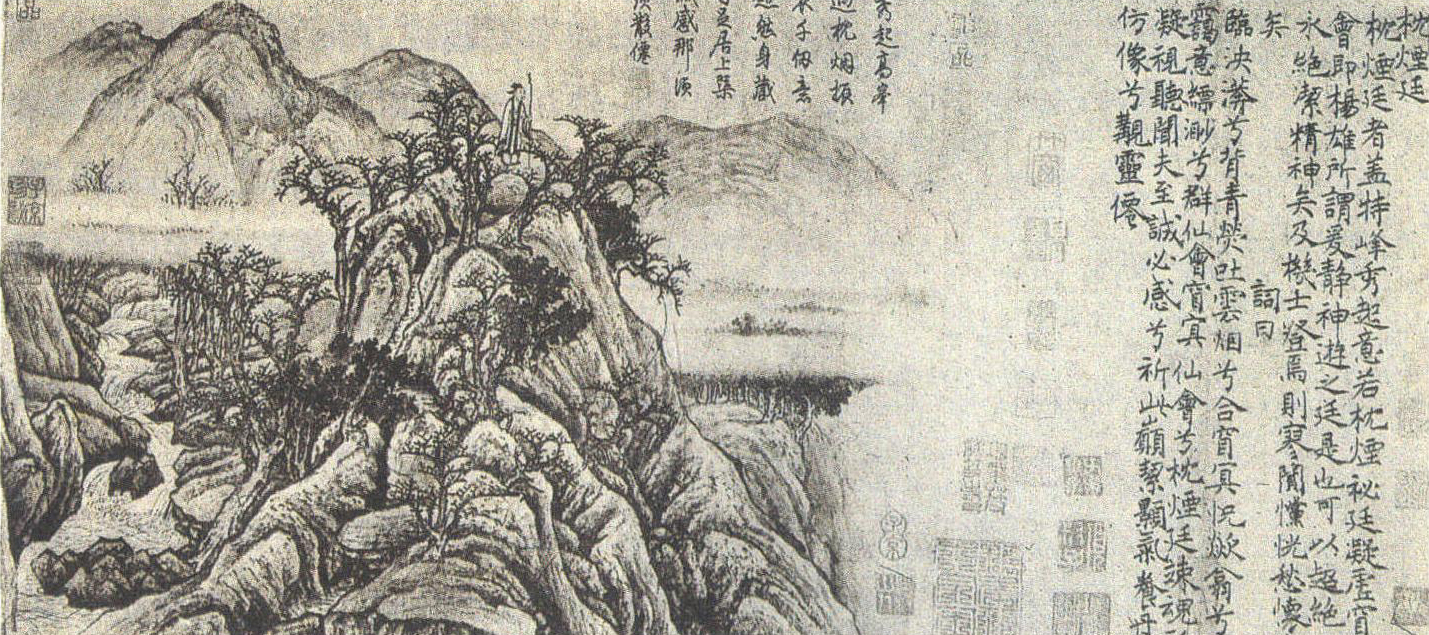

其次關(guān)于石法:山石俱無(wú)苔點(diǎn),僅于石面、石隙、坡腳、水邊點(diǎn)綴蒲公英、鳳尾草等。因此山石皴法,筆筆交待清楚,不像后來(lái)石法須借苔點(diǎn)助長(zhǎng)山石的姿態(tài)、氣勢(shì),甚至掩蓋皴法的毛病。皴法兼用雨點(diǎn)和小斧劈,它們結(jié)合著主要輪廓線條,決定了山石的起伏回環(huán),頗有生動(dòng)之致。

草堂十志圖·樾館

草堂十志圖·枕煙廷

其三,上述叢林,均用夾葉,遠(yuǎn)山背后小樹數(shù)層,則用點(diǎn)葉,無(wú)根枝,愈遠(yuǎn)墨色愈淡,得司空?qǐng)D所謂“返虛入渾”之妙。此卷的特長(zhǎng),略如上述,但也有不足之處,如布局偶有迫塞與生硬處,枝頭常各自孤立而少交錯(cuò);尤其是對(duì)畫細(xì)節(jié)等量重視,施以等量筆墨。十圖之中,在結(jié)構(gòu)上,金碧潭、云錦淙、滌煩磯為一型,倒景臺(tái)、枕煙廷為一型,丘壑好,筆墨熟。而枕煙廷,山川云樹,一人倚杖遠(yuǎn)眺,迨即盧鴻自己,寫出沒(méi)入自然、物我為一的精神境界。至于楊凝式跋,書法尤為渾厚,不減于《韭花帖》。

上一篇:《歷代帝王圖》原圖影印與賞析

下一篇:《龍鳳人物圖》原圖影印與賞析