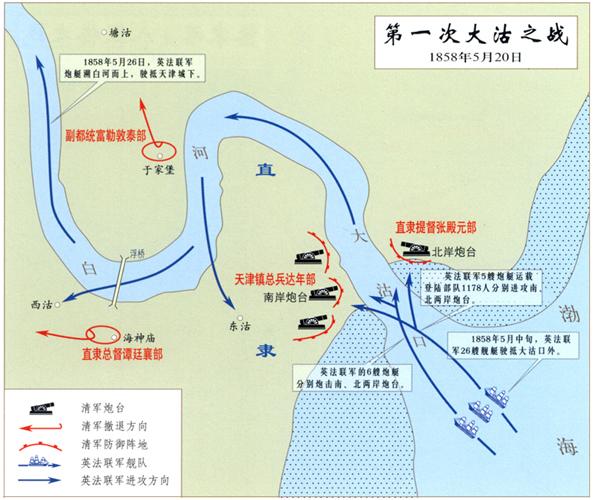

第一次大沽之戰(1858年5月0日)

第一、二、三次大沽之戰

1858年(清咸豐八年)至1860年(咸豐十年),第二次鴉片戰爭中清軍在天津大沽口抗擊英法聯軍進攻的三次作戰。

大沽位于白河(即海河)出海口,是天津的門戶,戰略地位重要。鴉片戰爭后,其南北兩岸筑炮臺4座(南岸3座,北岸1座),安火炮140余門,駐軍1,600人。第二次鴉片戰爭爆發后,炮臺守軍增至近3,000人,由直隸總督譚廷襄直接指揮。1858年4月,英法聯軍艦艇26艘駛抵大沽口外,企圖以武力脅迫清廷“修約”。5月20日,聯軍6艘炮艇轟擊大沽兩岸炮臺,掩護陸戰隊千余人分向炮臺側翼登陸。守軍火力不敵,炮臺相繼失守,譚廷襄棄軍逃往天津。26日,聯軍進抵天津城下。6月下旬,英、法、美、俄四國迫使清廷簽訂了《天津條約》。

戰后,咸豐帝命科爾沁親王僧格林沁負責京津一帶防務。僧在大沽重筑炮臺6座(南北各3座),新安大型火炮數十門,河面設鐵鏈等障礙物,并調京師、蒙古等處援軍駐大沽,守軍增至3,600人,另有5,000余人分駐北塘、新河、新城等處,加強側翼和縱深防御。1859年6月17日,英法聯軍艦船22艘,載2,100人駛抵大沽,要求護送公使進京換約。25日晨,英軍11艘炮艇闖入大沽口,強行拆毀障礙物,并于下午2時30分左右炮擊兩岸炮臺。僧格林沁發炮還擊,第一輪齊射便擊中英軍司令賀布的指揮艇,擊傷賀布。炮戰持續到下午6時30分,英軍炮艇非沉即傷。下午7時許,聯軍660余人在大沽南岸登陸,進攻中炮臺。清軍據壕以鳥槍、抬槍擊敵,炮臺也發炮支援,斃敵甚眾。戰至26日凌晨1時許,聯軍撤退。此戰,清軍沉著應敵,擊沉英軍炮艇4艘,斃傷敵448人。

英法聯軍遭此慘敗,決心報復,1860年7月27日,百余艘艦船第三次駛抵大沽口外。戰前,大沽及附近地區清軍不下3萬人,但僧格林沁判斷聯軍登陸地點有誤,未在北塘設防。8月1至10日,1.8萬英法聯軍在北塘登陸。12日分路攻占新河,旋又攻占塘沽。18日,英軍一部攻占新河對面的大、小梁子村,對大沽南岸清軍形成側擊之勢。21日,英法聯軍進攻大沽北岸炮臺,直隸提督樂善陣亡,炮臺失守。僧格林沁恐后路被斷,率南岸守軍不戰而退,繞過天津,直回通州,南岸炮臺遂被聯軍占領。聯軍炮艇隨后駛入大沽口,24日占領天津。

上一篇:《百團大戰(1940年8~1月)》真實記錄與故事

下一篇:《第三次長沙會戰(1941年1月~194年1月)》真實記錄與故事