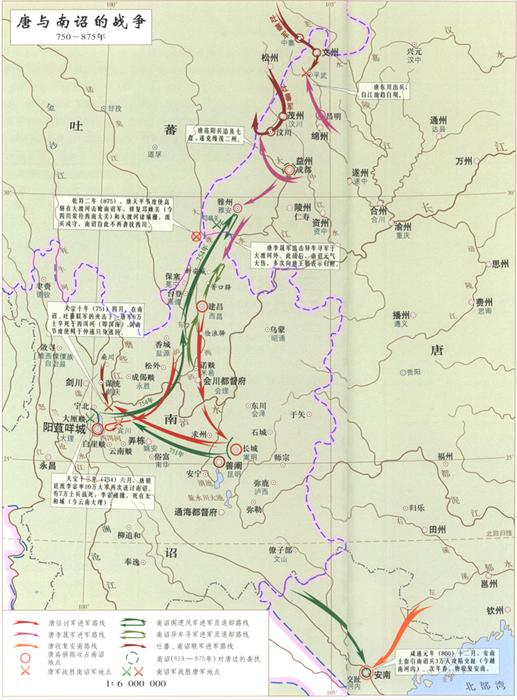

唐與南詔的戰(zhàn)爭(750~875年)

唐天寶年間至唐末(750至875年),唐朝廷與南詔政權(quán)之間的多次戰(zhàn)爭。

唐初,在唐朝廷支持下,蒙舍詔(又稱“南詔”,在今云南大理一帶)逐漸吞并另外五詔,統(tǒng)一了洱海地區(qū)。開元二十六年(738年),唐朝廷封蒙舍詔主皮邏閣為云南王、越國公,賜名蒙歸義。唐朝廷扶植南詔的目的是聯(lián)合南詔與吐蕃抗衡,以確保唐王朝西南疆的安全。而南詔羽翼豐滿后,開始東進(jìn),約在天寶五年(746年)占據(jù)滇池一帶,引起唐王朝不滿,但為共同對付吐蕃,雙方表面上仍維持和平友好的局面。七年,皮邏閣死,其子閣邏鳳繼位。時(shí)唐玄宗沉緬聲色,直接管理南詔事務(wù)的劍南節(jié)度使鮮于仲通驕橫暴躁,導(dǎo)致閣邏鳳于九年起兵叛亂,攻陷羈縻州30余個(gè)。唐朝廷于十年派鮮于仲通率8萬大軍進(jìn)擊。鮮于仲通自恃兵多將廣,數(shù)次拒絕南詔的求和,致使南詔向吐蕃求援。四月,在南詔和吐蕃聯(lián)軍的夾擊下,唐軍兵敗西洱河(今洱海),“士卒死者六萬人,仲通僅以身免”。戰(zhàn)后,南詔轉(zhuǎn)而投靠吐蕃。安史之亂后,唐再也無力顧及西南,閣邏鳳趁機(jī)統(tǒng)一了云南。貞元九年(793年),南詔王異牟尋派遣三批使者前往內(nèi)地,向唐王朝表示歸附。十年正月初五,異牟尋與劍南西川節(jié)度使韋皋所派巡官崔佐時(shí)在點(diǎn)蒼山神祠會盟,結(jié)束了唐與南詔對峙隔絕40余年的局面。點(diǎn)蒼山會盟后,異牟尋派人先殺吐蕃在南詔的使者,然后乘吐蕃征調(diào)南詔軍助其攻打回鶻之機(jī),大破吐蕃于神川(今云南香格里拉塔城),搗毀了金沙江上游的鐵索橋,溺死吐蕃兵以萬計(jì)。南詔收復(fù)了鐵橋以東城堡16座,俘吐蕃10余萬人,擒其王5人,并與唐南北策應(yīng),使吐蕃既不敢東犯河湟,又不能南擾云南,扭轉(zhuǎn)了唐王朝在西南、西北邊疆的被動局面。大中十三年(859年),南詔王豐祐卒,子世隆(酋龍)繼位,因其名犯太宗、玄宗之諱,唐遂未加冊封。這種名份之爭導(dǎo)致了唐與南詔關(guān)系的破裂。世隆自稱皇帝,國號大禮,繼而派兵襲擾唐邊。咸通元年(860年)十二月,安南當(dāng)?shù)赝列U引南詔兵3萬余人攻陷交趾。二年春,唐軍收復(fù)安南。此后,唐與南詔在安南進(jìn)行了數(shù)次交鋒,至咸通七年,唐終于將南詔軍擊敗,鞏固了唐在安南的統(tǒng)治。與此同時(shí),南詔軍還多次騷擾西川,并于咸通十年和乾符元年(874年)兩次大規(guī)模襲擾西川,圍攻成都。乾符二年,唐天平節(jié)度使高駢在大渡河擊敗南詔軍,擒其酋長數(shù)十人,修復(fù)了邛崍關(guān)(今四川滎徑西南大關(guān))和大渡河諸城柵,派兵戍守,南詔自此不再襲擾西川。

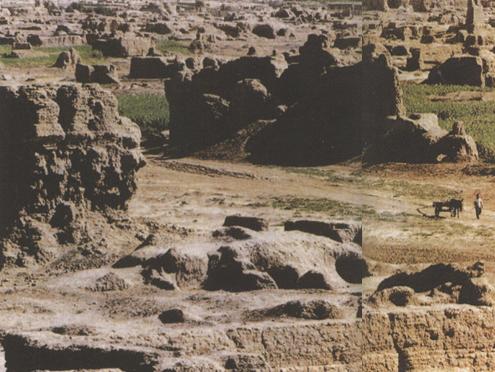

安西都護(hù)府前治所交河(今新疆吐魯番)故城遺址

上一篇:《唐與東突厥之戰(zhàn)(69~60年)》真實(shí)記錄與故事

下一篇:《唐與吐蕃奉天、鶉觚之戰(zhàn)(765年)》真實(shí)記錄與故事