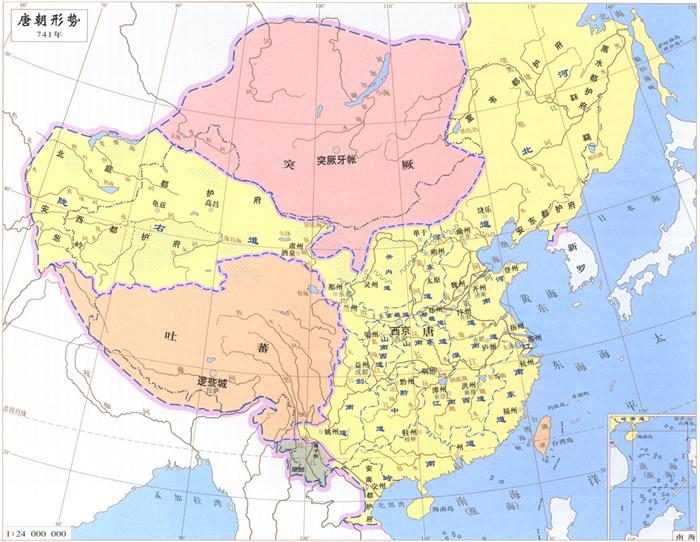

唐朝形勢(741年)

618年至907年,是中國歷史上的唐代。都西京長安(今陜西西安),東都洛陽(今屬河南)為陪都。

唐朝極盛時疆域按《新唐書·地理志》記載:“其地東極海、西至焉耆,南盡林州南境、北接薛延陀界;東西九千五百一十一里,南北一萬六千九百一十八里”。是當時世界上最強盛的國家之一。

唐繼承隋朝政治制度,以三省六部制為中央政權的核心,地方設州、縣二級制。“至十三年定薄,凡州府三百五十八,縣一千五百五十一。”貞觀元年(627年),太宗因山川形便,分天下為十道,七年,又分增五道,共十五道。安史之亂后,道的巡察使與節度使合而為一,道逐漸獨立,地方行政機構實際成為道、州、縣三級。唐朝“府”的設置,高于州之上。唐朝都督府和都護府是有特殊作用的“府”,都督府一般設于邊防要地和緊要之所,屬于地方行政外的軍事機構;都護府主要管轄周邊少數民族事務。

唐武德元年(618年),李淵采取鞏固關中,“據險養威”,然后東出決戰中原、南下平定江南的戰略,展開長達7年的統一戰爭。歷經淺水原之戰、柏壁之戰、洛陽虎牢之戰、江陵之戰、洺州之戰等一系列重大作戰,先后擊滅薛仁杲、李軌、劉武周、王世充、竇建德、肖銑、劉黑闥、輔公祏等各路反唐勢力。至武德七年(624年),除割據朔方(今陜西靖邊東北白城子)的梁師都外,取得了統一戰爭的勝利。

九年,秦王李世民發動玄武門之變,登帝位,是為太宗。貞觀三年(629年)太宗遣兵部尚書李靖等率軍反擊犯境東突厥,至四年二月,大破突厥軍。北方各族歸附。隨后,為恢復對西域的統治,于九年派李靖率軍以遠程奔襲擊降吐谷渾,打通了通往西域的道路。十四年滅高昌,置西州(今新疆吐魯番東南)、庭州(今新疆吉木薩爾北),并于交河城(今新疆吐魯番西北)設安西都護府。十八年平定焉耆(今新疆焉耆西南),二十二年平定龜茲(今新疆庫車東),西域各族紛紛歸唐。

貞觀十八年(644年),高麗與百濟連兵進攻新羅。太宗應新羅之請,于十八、十九年間率水陸大軍,親征高麗,收復遼東大部州縣。時北方薛延陀漸強,屢攻歸唐的突厥各部,威脅北疆。太宗遂派李勣等率軍擊滅薛延陀。其余眾及所部鐵勒、回紇10余部內附,唐于其故地置6府7州,北方悉定。高宗李治繼位后,于顯慶二年(657年)遣左屯衛將軍蘇定方率軍擊滅反唐的西突厥,置濛池、昆陵二都護府,分統其地。五年,派左武衛大將軍蘇定方率軍10萬,擊滅百濟,分其地置5都督府,以經略高麗。乾封元年(666年),以李勣為遼東道行軍大總管,統軍攻高麗,總章元年(668年)克平壤,置安東都護府。

貞觀八年(634年),吐蕃贊普松贊干布曾進攻松州(今四川松潘),十二年被唐軍擊敗。爾后,唐以文成公主嫁于松贊干布,唐蕃關系由此密切。高宗時,為爭奪吐谷渾,咸亨元年(670年),雙方激戰于大非川(今青海共和西南),唐軍先勝后敗,吐谷渾故地落入吐蕃之手,吐蕃進而攻占西域18州。武則天執政時,邊境戰事增多,主要是與突厥和吐蕃作戰。玄宗李隆基時,戰爭仍然不斷。為此玄宗在發展經濟、置倉儲糧的同時,整軍經武,發展馬政,組織出兵。自開元二年(714年)至天寶十四年(755年),在隴右、河西、安西和劍南(今四川成都)各戰場,屢次大敗吐蕃。突厥各部不斷歸附。在此期間,西南洱海地區的南詔起兵反唐,唐數次出征,均遭慘敗。玄宗后期,朝政日敗,又因邊境戰事頻繁,為鞏固邊疆而設置的邊鎮節度使逐漸增多,至天寶元年(742年)已有10個,擁兵49萬余。天寶十四年,身兼三鎮節度使的安祿山發動叛亂,史稱“安史之亂”。平亂歷經玄宗、肅宗李亨、代宗李豫三朝,七年又兩個月,在著名將帥郭子儀、李光弼、張巡等人的卓越指揮下,終于取得平叛戰爭的勝利。安史之亂使社會經濟遭到極大破壞,唐王朝從此由盛轉衰。永泰元年(765年),成德節度使李寶臣、魏博節度使田承嗣、相衛節度使薛嵩、盧龍節度使李懷仙等結盟抗唐,藩鎮割據由此形成。與此同時,唐與吐蕃、南詔的戰爭交織進行。

唐朝末年,爆發了大規模農民起義戰爭。唐宣宗大中十三年(859年),裘甫玄發動浙東農民起義,揭開了唐末農民起義的序幕。咸通九年(868年),爆發了龐勛領導的徐泗地區農民起義。僖宗乾符二年(875年)初,爆發了王仙芝、尚讓領導的長垣(今河南長垣東北)農民起義。六月,冤句人黃巢聚眾響應。黃巢起義軍自乾符二年至廣明元年(880年),歷經轉戰中原、進軍江南、北攻奪取長安、洛陽兩京,建立大齊政權,盛極一時。后在唐軍與沙陀騎兵聯合反攻下,退出長安,于中和四年(884年)失敗。

唐天祐四年(907年),梁王朱溫代唐稱帝,建后梁。從此,歷史進入政權更迭、分裂混戰的五代十國時期。

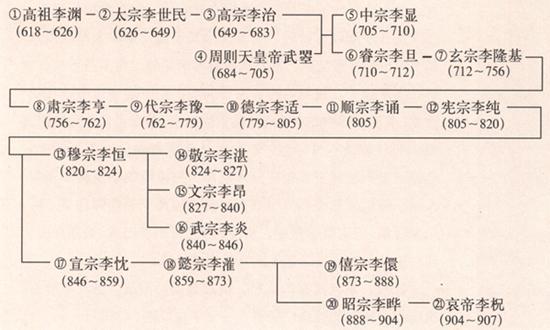

唐帝系表

上一篇:《即墨之戰(公元前79年)》真實記錄與故事

下一篇:《土木堡之戰(1449年)》真實記錄與故事