信札趣談·黃君坦

《黃君坦》:黃君坦(1902-1986),名孝平,號甦宇、蘇宇,以字行。福建閩縣人(今福州)。著名學者、詞人。尤擅詩詞和駢體文。生前任中央文史研究館館員、詩詞研究組組長等。著有《紅躑躅庵詞剩》《問影軒駢文存》。與張伯駒合編《清詞選》等。

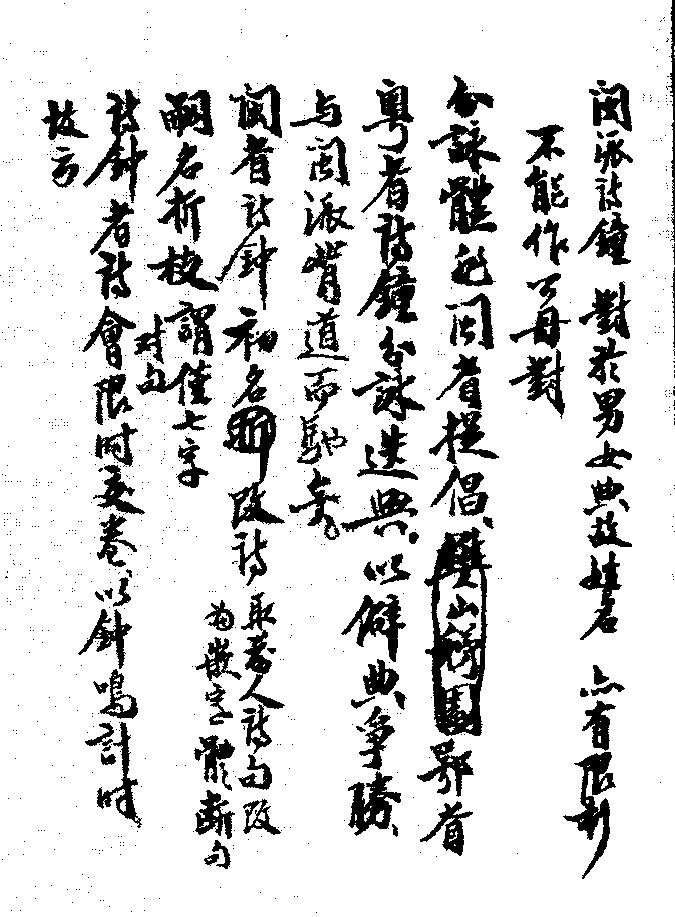

“略述詩鐘緣起” ——寫給張牧石的信

這是君坦先生1982年寫給詞人張牧石先生的一封長信,信中以大量篇幅記述有關詩鐘問題,展現文人間在學術上的溝通與坦誠。

詩鐘是一種特殊形式的詩,也是中國文人的游戲方式。從形式上看,詩鐘很像律詩中間的一聯,故又叫“兩句詩”,因多是七言,故也叫“十四字詩”,福州也有稱其為“改詩”的。之所以叫“詩鐘”,是因限定在極短的時間內交卷。通常是文人們在一起雅集時,將一個銅錢用線系于竹香上,下承以銅盤,香焚線斷,錢落盤中鏗然作聲,有如鐘鳴,以此為構思之限,故名“詩鐘”。此舉也有師法古人“刻燭賦詩”、“擊缽催詩”之意。

詩鐘通常分為兩大類。一類叫“嵌字格”,即任拈兩個平仄不同的字,都限定嵌在兩句中的第幾字,對成一聯。上下句如同作律詩一樣,必須對仗工整、平仄協調。另一類叫“分詠格”,即任拈兩件絕不相干的事物為題,每題作一句,兩句文字須對仗,組成一聯。

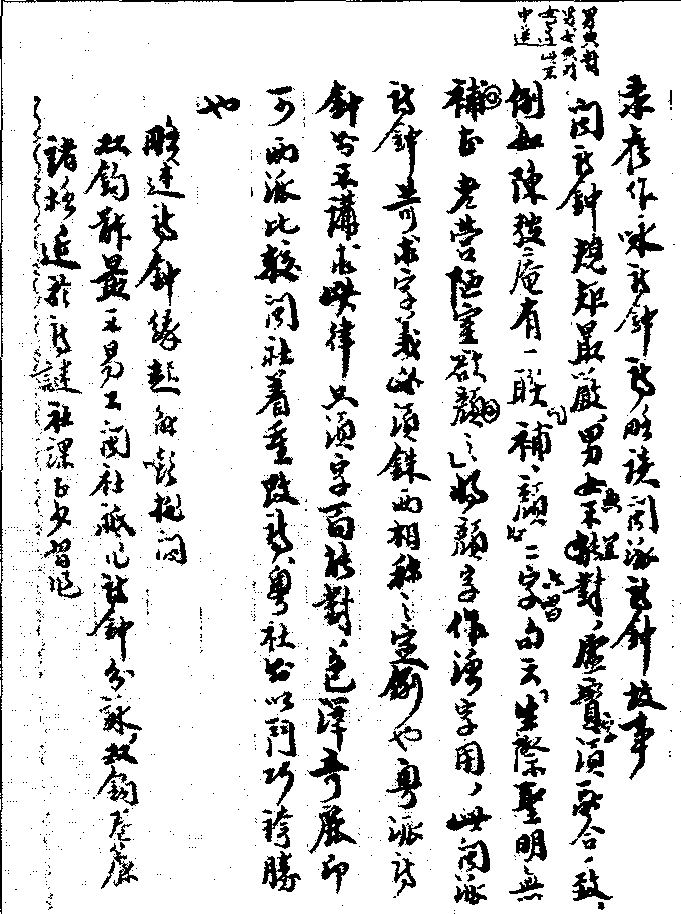

20世紀60年代末70年代初,天津學人與詞家寇夢碧、張牧石、陳機峰三位先生每每促膝于海河岸邊,篝燈小飲,借詩鐘遣悶。歷時既久,積成千首。張伯駒見之,也和作了若干首。其中,分詠、嵌字各體皆備,多有佳句。如嵌字格中有: 嵌“唐水”二字,限嵌于第二字:“宗唐法宋無非濫,范水模山始是奇。”嵌“魂象”二字,限嵌于第六字:“風雷鼓蕩精魂出,江海澄清氣象開。”嵌“時蓬”二字(魁斗):“時序如飛驚脫箭,生涯靡定嘆飄蓬。”嵌“風毛雨雪血”五字(碎錦):“落日燒霞紅似血,斜風吹雨細如毛。”嵌“百軒”二字(轆轤):“梅花百煉雪中骨,山色一軒云外眉。”分詠格中有: 分詠“趙飛燕”和“茶”云:“充饑要重團圓意,教舞須輕綽約身。”分詠“揚州”和“刀”云:“欲窮天下三分月,待剪湘中一尺天。”分詠“蚯蚓”和“天”云:“一身結屈原無骨,萬物陶甄固有頭。”

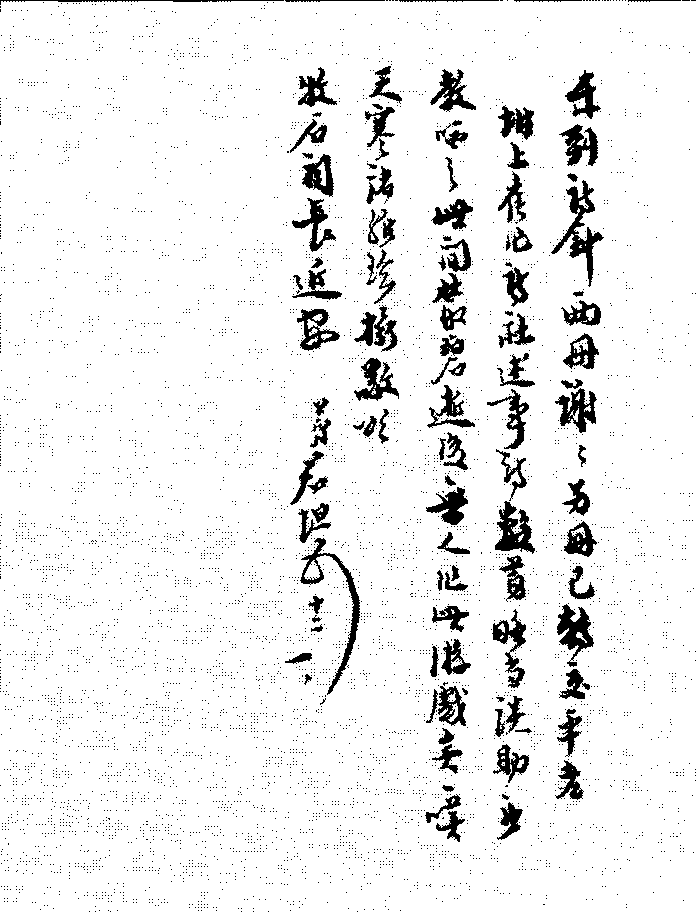

后來,寇、張諸先生從他們所作詩鐘中選錄數百首,附張伯駒先生和作若干首,匯為一集,定名 《七二鐘聲》,油印后分贈給各地的詞友同好。該書寄到君坦先生那里,先生頗為珍惜,遂致函答謝。

詩鐘,清嘉道間創于福建,林則徐即喜為之。君坦先生作為福建人,對詩鐘緣起和閩派詩鐘的特點知之甚明,且每多為之。上世紀50年代,張伯駒先生主持飯后詩鐘雅集,專為分詠詩鐘,每月一集,每集五題至六題,每題作二聯至三聯,先七日示題,收稿匯印,聚飲評唱,時有趣致之作,當時黃君坦先生便是一位積極參與者。由于這層原因,君坦先生在信中透露了許多詩鐘方面的知識,如“湘粵諸名士別創粵派詩鐘,以數典為工”,“閩派詩鐘對于實字推敲甚嚴”,“對于男女典故姓名亦有限制,不能作公母以”,等等。并在此信中 “錄舊作詠詩鐘詩,略談閩派詩鐘故事”。信最后說,收到張牧石先生寄去的 《七二鐘聲》 兩冊,表示: “謝謝! ”“另冊已轉交平老 (即俞平伯先生)。附上舊作 《詩社述事詩》 數首,略當談助”,慨嘆“叢碧逝世無人作此游戲矣”。

“叢碧”即張伯駒先生。的確,詩鐘在這些人眼中不過是“雕蟲小技”,但今天的人作起來恐非易事。此誠如張伯駒先生主編的《春游瑣談》所稱,詩鐘“雖小技,然亦不易工,非失之晦澀,即失之平庸”。

30年光陰荏苒,寇夢碧、張牧石諸先生沽水之畔的詩鐘小聚已成魂山夢影。黃君坦先生的這封長信今人多已不好理解,但他們的風雅韻致卻如春帆流霞展現于世人面前。詩鐘作為一種文人雅趣,愛好者也不妨像玩“燈謎”一樣地玩一玩。

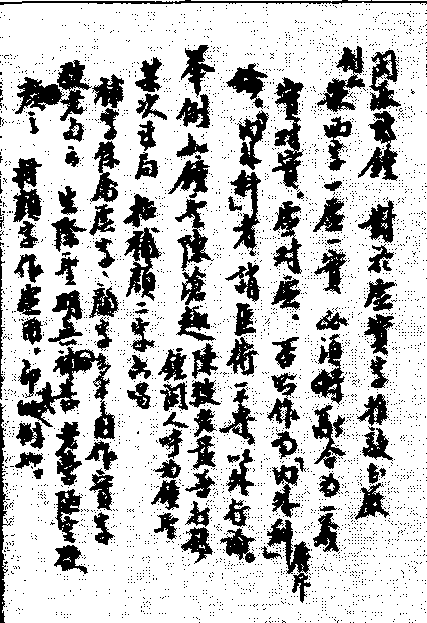

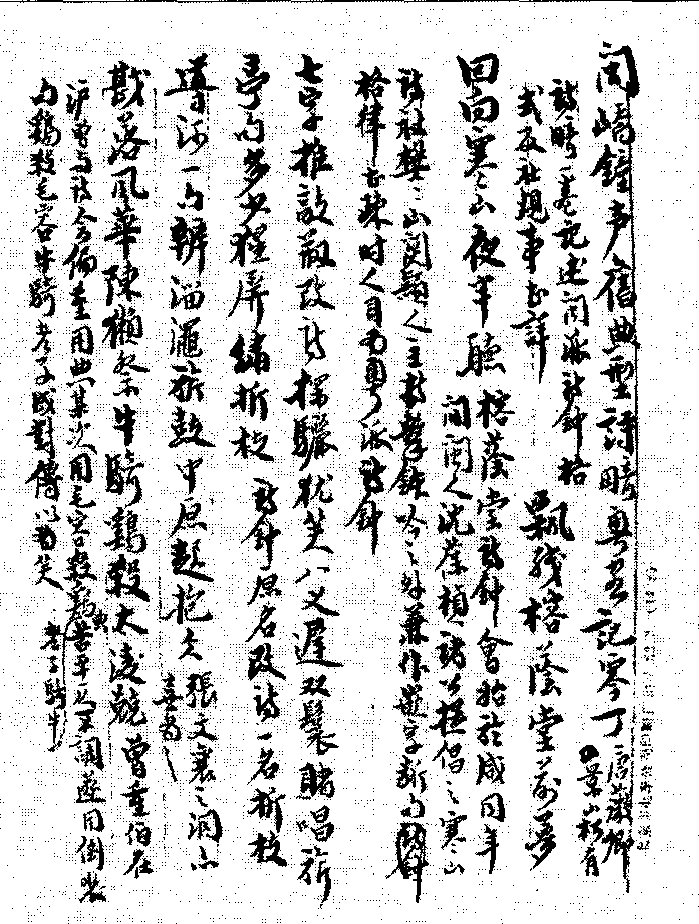

黃君坦致張牧石信 (一)

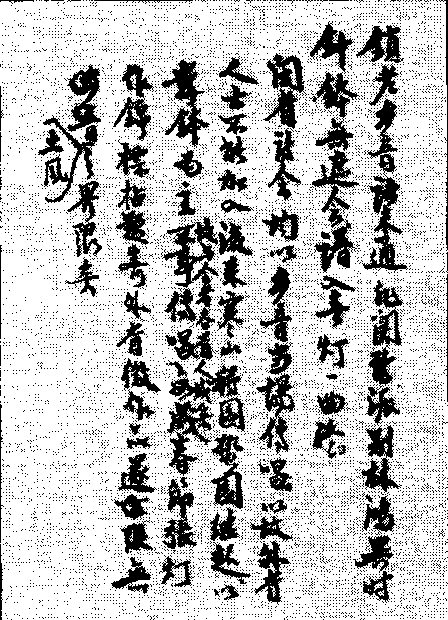

黃君坦致張牧石信 (二)

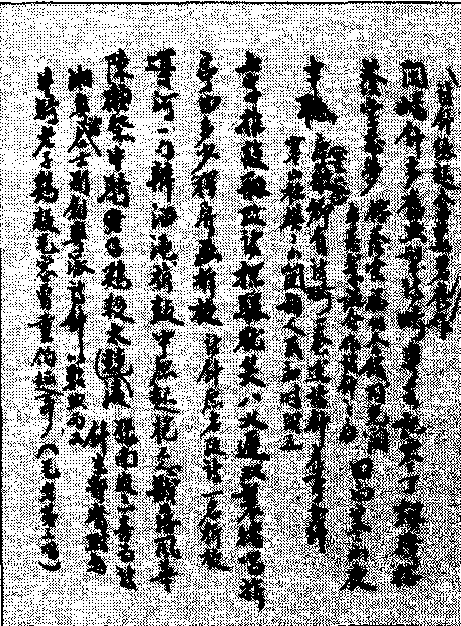

黃君坦致張牧石信 (三)

上一篇:收藏趣談·魯迅

下一篇:信札趣談·黃君璧