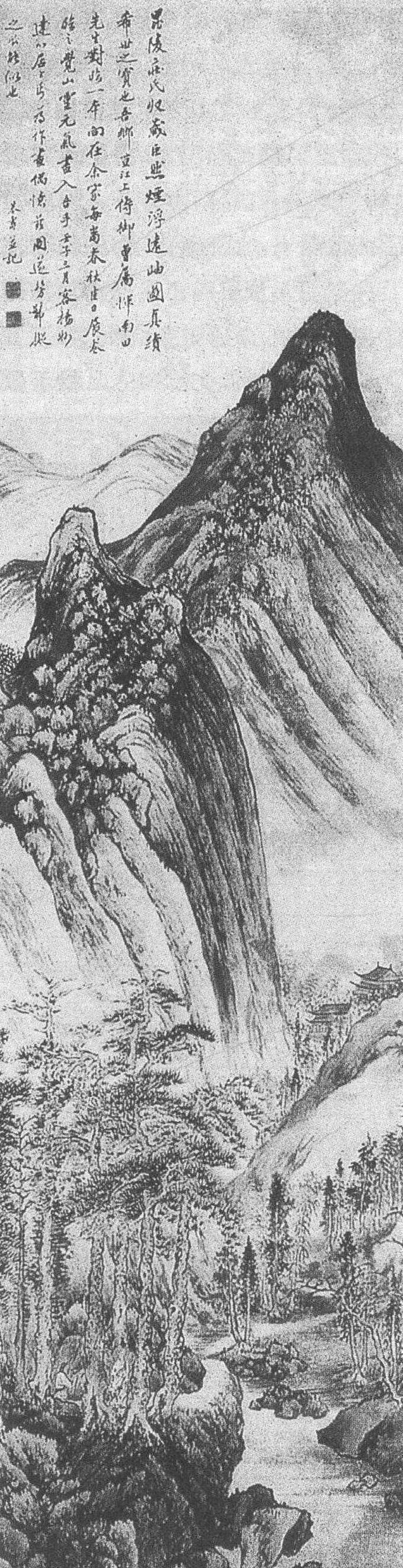

煙浮遠岫圖

清·潘恭壽作

紙本淺絳設色

縱一七五厘米

橫四七.五厘米

藏故宮博物院

這幅《煙浮遠岫圖》據題記,其祖本為北宋巨然所作,但作者是否見過巨然原本?無從得知。而清初惲壽平對臨巨然原作的臨本,則為潘恭壽所珍藏,他“每當春秋佳日展卷臨之,覺山靈元氣盡入吾手”。這一幅山水畫,便是潘恭壽在乾隆五十七年(1792)春三月客居揚州,應友人所請,“偶憶茲圖遂仿佛擬之”之作。

從這幅山水畫,可見明清人作畫喜轉輾仿擬前輩名家,當代人對此多貶之為陳陳相因。西方研究中國畫的著名學者高居翰卻認為,中國傳統畫家熱衷于抽象形式和歷史風格就好像一個人掘井,是通過地下的潛流與前輩的掘井人展開交流;而用某種古代風格替代自然作為研究的對象,正好為創造性地轉換以往接受的形象提供了某種自由。

煙浮遠岫圖

從巨然到惲壽平再到潘恭壽圍繞“浮煙遠岫”這幅畫的思考,我們便可以看到連續數代的“掘井人”的不懈的努力。巨然是北宋大畫家,他本是學南唐董源的。巨然的創造性之一,在于將董源用來畫江南丘陵的平緩的短披麻皴,化為長披麻皴,用來畫高聳的山巒。潘恭壽這幅以巨然為祖本的山水,以長披麻皴來畫高聳的山峰,再加上近景松林曲徑的布設,都很明顯的是巨然山水畫的格制,應說潘恭壽默寫的記憶力是很強的。可是巨然用筆的蒼郁沉厚,在潘氏這幅畫中已不復可尋,或許他并沒有機會見到巨然的原本,而在畫中卻可見惲壽平臨本的清新雋秀氣息。顯然,惲壽平在臨摹巨然原作時,也已把自己的筆墨氣息關注于其中了。這就好像同一名曲,由不同的人來演奏,氣息會有所不同。那潘恭壽默寫惲本,是否也有自己的氣息在其中呢?也是有的。潘恭壽早年曾向王文治學書法,后來學畫取法文徵明,因而他自己的筆墨氣息,在惲壽平的雋秀氣息之中,又略添了若干己意。

外國人稱傳統中國畫為書法性繪畫,歷史上有不少畫家是把畫當成書法那樣來輾轉摹習。賞析這類摹習之作,值得注意的便是其中筆墨氣息的變遷。或許由于過于注重繪畫的書法性表現,有不少畫家對繪畫形式本身的關注反倒少了。就像這幅《浮煙遠岫圖》,其形式結構本是由巨然原創的,對仿擬之作在這方面也就沒有什么好談的了。

上一篇:《丁敬像》原圖影印與賞析

下一篇:《書畫詩翰合冊》原圖影印與賞析