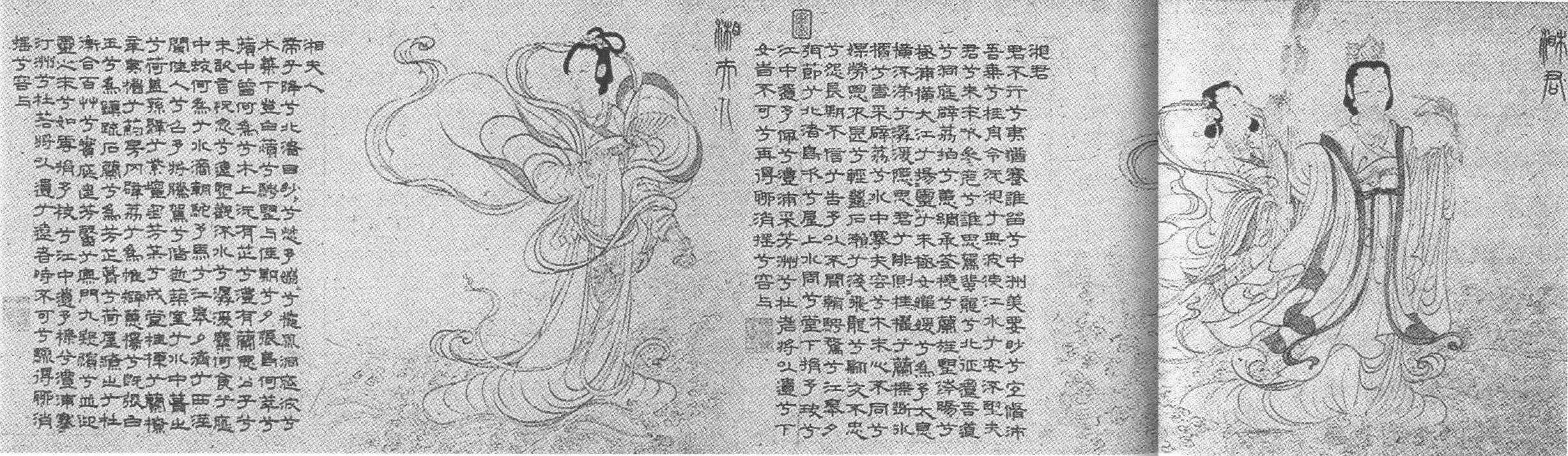

九歌圖

元·張渥作

紙本白描

縱二九厘米

橫五二三.五厘米

藏吉林省博物館

此卷共十一段,每段一圖,畫屈原像及《楚辭·九歌》中的《東皇太一》、《云中君》、《湘君》、《湘夫人》、《大司命》、《少司命》、《東君》、《河伯》、《山鬼》、《國殤》十章內(nèi)容。每圖以篆書書章名,各段均由元代書家吳叡用隸書書寫各章原辭,最后書以《禮魂》一節(jié),并識云:“至正六年歲次丙戌,冬十月,淮南張渥叔厚臨李龍眠《九歌圖》為言思齊作,吳叡孟思以隸古書其詞于左。”鈐“吳叡私印”“吳思孟章”兩印。后有張渥自題小行楷款:“淮南張渥臨。”鈐“張渥叔厚”等兩印。卷后有倪瓚跋。

此圖是張渥為好友言思齊(世賢)所作,畫卷本幅和前后隔水及拖尾有言世賢的印章多方,并鈐有清初鑒藏家梁清標(biāo)、安岐的收藏印。乾隆時入內(nèi)府,鈐有乾隆、嘉慶、宣統(tǒng)諸璽印多方。著錄于清吳升《大觀錄》、安岐《墨緣匯觀》、繆日藻《寓意編》、《石渠寶笈三編》、胡敬《西清札記》等。

九歌圖

張渥一生畫跡,專以白描人物擅長,尤以《九歌圖》之作名聞遐邇。張渥白描人物往往自謂臨李公麟,然只是擬寫而已,未必照本臨摹。其《九歌圖》,有多卷,皆云臨自李公麟,然各卷都不雷同。傳世有“至正廿一年辛丑三月旦河南褚奐記”隸書書款并書各辭的一卷(現(xiàn)流入美國,《中國繪畫史圖錄》曾選印),人物造型則與此卷不同,畫“山鬼”作男形,且筆意略有區(qū)別。上海博物館藏一卷,形制亦有別。又元貝瓊《清江文集》卷二十三《書九歌圖后》亦記張渥《九歌圖》一卷,人物造型及每幅人數(shù)亦與上述各卷不同。元唐肅《丹崖集》卷八《太乙真人畫像跋》亦載張渥臨李公麟畫太乙真人,手執(zhí)如意,渡水所乘為荷花瓣,與李公麟原本手執(zhí)書卷乘荷葉者不同。這些都說明張渥所謂“臨”,并非照原本描摹,而是多含有自己的創(chuàng)作成分。此卷《九歌圖》也不例外。乃當(dāng)時風(fēng)氣也。

“九歌”本為古歌樂名,傳說夏朝已有。《離騷》中即有“奏《九歌》而舞《韶》兮”等語,非九首辭歌之謂。現(xiàn)存《九歌》辭,傳為戰(zhàn)國時屈原以楚地原流傳《九歌》形式改造加工撰寫而成,近代有些學(xué)者認(rèn)為《九歌》來自楚國民間,如同《詩經(jīng)》中的多數(shù)《國風(fēng)》那樣。歷代大多數(shù)學(xué)者均肯定出自屈原之手。張渥此卷畫屈原像,當(dāng)然也是認(rèn)為《九歌》乃屈原所作。

《九歌》共辭十篇,后《禮魂》一節(jié)是前十篇的尾聲,正如王夫之《楚辭通釋》所云:“凡前十章皆各以其所祀之神而歌之,此章乃前十祀之所通用;而言終古無絕,則送神之曲也。”十篇題名之含義,歷來解釋者亦不盡相同。

“東皇太一”是上古先民信仰之天神中最尊貴者,與天空星宿相配。楚人所謂“東皇太一”,從宗教意義上來說是最高之神,從哲學(xué)意義上說則是宇宙最終本體(道),合而一之,有似于后來道教之三清主神“元始天尊”之類。故《九歌》中列為首先祀祭之神。張渥《九歌圖》中亦列在諸神之前,作高冠長劍,巍然大帝形象。

“云中君”,歷代學(xué)者均謂是云神。張渥此圖所畫作高冠執(zhí)笏之男神,立于云際,如辭中“猋遠(yuǎn)舉兮云中,覽冀州兮有馀”之意。

“湘君”與“湘夫人”之解釋歷來異說最多。從原辭文意看,湘君似應(yīng)為男神,湘夫人為女神。張渥此圖畫湘君、湘夫人各為一女神,采韓愈之說。畫女神湘君(娥皇)著冠執(zhí)香草立于波濤中,寫辭中“采薜荔兮水中”,“望夫君兮未來”,“心不同兮媒勞”,“交不忠兮怨長”之意,頗盡悱惻悵望之態(tài)。畫湘夫人則婉然綽約,作凌波之姿,裙裾斜帶,繡帶飄揚(yáng),啟人以“秋風(fēng)”之想。

“大司命”、“少司命”,從辭文意看,大司命應(yīng)是主壽夭,少司命應(yīng)是主子嗣。張渥此圖畫大司命作白發(fā)長髯老者,顯然表示主壽夭之意。畫少司命則儼然仙官,右手執(zhí)筆,左手執(zhí)卷,背后侍者執(zhí)長劍,乃表示主災(zāi)祥之意。

“東君”,各家均認(rèn)為是日神。此圖畫東君身披鎧甲,左手持弓,右手執(zhí)箭,昂然有威猛之勢。表辭中“舉長矢兮射天狼,操余弧兮反淪降”之意。

“河伯”是黃河之神,各家解同。張渥此圖畫河伯駕老黿于波濤中,如辭中所謂“乘白黿兮逐文魚”之狀。

“山鬼”,舊注皆曰山中之鬼怪,清顧成天則認(rèn)為應(yīng)是巫山神女。(見《四庫全書總目》卷一四八)郭沫若亦認(rèn)為似應(yīng)是巫山神女。今人多認(rèn)為是山神而女性者。張渥此幅亦畫女形半裸,身佩樹葉,手執(zhí)芝蘭,跨文豹于山林間。寫其“被薜荔兮帶女羅”,“乘赤豹兮從文貍”之狀。畫面意境荒寒蕭索,有“風(fēng)颯颯兮木蕭蕭”,“猨啾啾兮狖夜鳴”之感。

“國殤”是戰(zhàn)爭中為國死難者,各家說同。張渥此圖畫荒嶺野樹間,死難將士之哀魂隱現(xiàn),作號喊趨沖狀,以表達(dá)其“身既死兮神以靈,子魂魄兮為鬼雄”之氣概。

元代的人物畫,大體上有兩種格調(diào),一種筆墨簡勁粗梗,尚有南宋縱橫意,如顏輝一路;一種出自北宋李公麟,追求筆情墨趣上的溫潤恬靜,而略其壯挺之氣,如張渥所作的《九歌》圖卷。元代人物畫以后一種格調(diào)為主。

張渥此卷,筆法流暢工整,秀勁宛轉(zhuǎn),線條較宋人為纖細(xì)。元《圖繪寶鑒·卷五》云:“張渥……善白描人物,筆法不老,無古意。”此卷亦可看出端倪,張渥用筆與趙孟頫等所謂求“古意”者,已略有不同。趙孟頫刻意追求唐人的靜穆含蓄,張渥則崇尚宋人的情意流露。趙孟頫等學(xué)唐以前筆法,線描純用圓筆;張渥則以圓筆為主,偶爾兼用方折之筆。當(dāng)然,張渥的白描依然是元代作風(fēng),與宋人崇尚剛勁的力的意趣還是有距離。

上一篇:《翠雨軒圖》原圖影印與賞析

下一篇:《雪夜訪戴圖》原圖影印與賞析