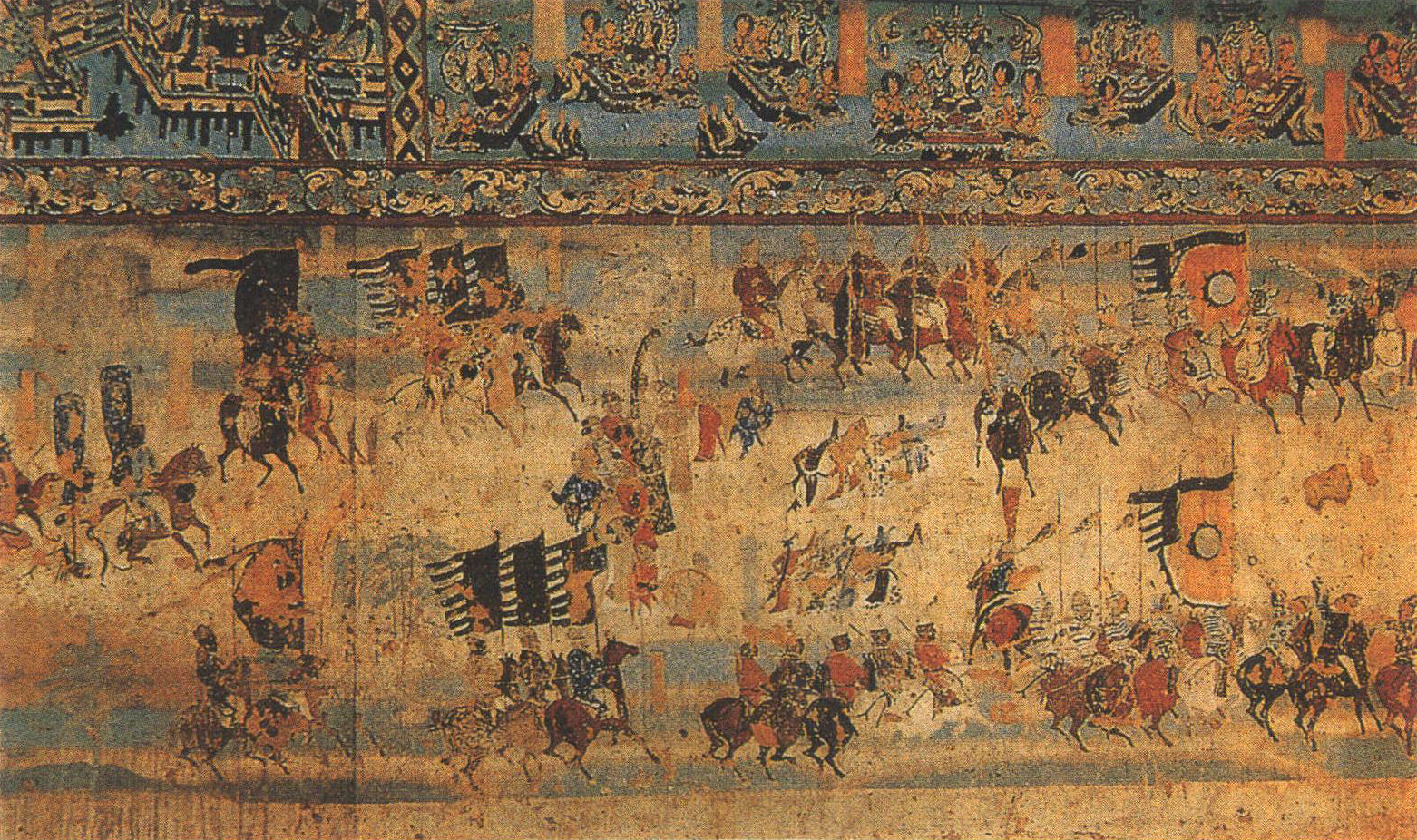

張議潮統軍出行圖

唐·佚名

壁畫重設色

縱一三○厘米

橫八三○厘米

見于敦煌莫高窟一五六窟南壁

在浩如煙海的敦煌壁畫中,156窟的《張議潮統軍出行圖》,可算是最引人注目的歷史風俗畫了。

張議潮于唐宣宗大中五年(851)率領河西各族民眾推翻了吐蕃統治,收復河西十一州,被唐王朝敕封為河西節度使。此窟是其侄兒張淮深于咸通五年(864)所建,為紀念其功績,甬道兩壁畫有張議潮和夫人宋氏的等身大像,南、北兩壁分別繪制了夫婦出行圖。

張議潮統軍出行圖

《張議潮統軍出行圖》由一百余個人物組成。畫面前段是儀仗部分,依次為鼓角、大旗、武騎、仗騎、六纛、門旌、旌節、銀刀官、衛士等等,或分列左右,或聯駢中部,隊容齊整,氣氛熱烈。仗騎之間有舞伎八人,衣飾華麗,體態婀娜,且舞且行。舞伎前兩人騎馬持牌,似在指揮;舞伎后隨樂工十二人,大鼓、腰鼓、橫笛、豎笛、篳篥、箜篌、琵琶,一應俱全。畫面中段畫有中心人物張議潮,體形特大,戴幞頭,著大紅袍,腰系革帶,手持鞭,騎白馬上,神情端莊矜持。數名前導正小心牽著他的坐騎過橋。其后緊跟著一支子弟兵騎隊,馬的毛色和人的衣著色澤各異,動態在整齊中見變化。畫面后段是駝馬馱運隊與獵騎,戴不同氈帽、穿各式圓領衫的各族人民騎馬馭駝,馳騁在廣闊的原野上,表現出一片喜悅歡快的太平景象。

綜觀全圖,雖人物眾多,結構繁復,但被安排得虛實得當,秩序井然。前段的鋪張浩蕩和中段的自由奔放,既襯托出中段張議潮及其子弟兵的整肅雄壯,又使整個隊列顯得節奏分明,靈動多變,以收移步換景、波瀾起伏之妙,充分體現了中國畫長卷所特有的糅合時空于一圖之長處。五彩繽紛的車騎伎樂和旗仗鹵簿,在碧草紛披、桑柳夾道的明媚春光映襯下,更加艷麗奪目,生意盎然。畫家駕馭題材和處理畫面的才能,令人嘆服。

從各個細部看,繪畫效果也極為強烈。用局部的微妙區別來調節整體上的規整單調,是畫家所用的重要手法。服飾的式樣、色彩和圖案,一方面因身份的不同而分為若干大類,另一方面又在同一類型中極其變化對比之能事。比如鼓角手八人都穿戴同式樣的氈帽、團花、骻衫、革帶和白靴,但服色或朱或紫,或棕或綠,團花或星羅細簇,或大小錯落,革帶或黑,或赤,或赭,而且有的兩兩相對,有的對角呼應,十分耐人尋味。最有意思的是近百匹馬的造形,紅的、白的、花的,正面、側面、背面,跑著、走著、立著,成組,分散、交疊,各各不同,在在異趣。不妨說,氣勢威武和場面壯觀的視覺效應,有一半得力于對這些馬的巧妙處理。

保存在敦煌的晚唐壁畫,往往畫風細膩,手法寫實,具有濃厚的生活氣息。《張議潮統軍出行圖》以及和它同為一個系列的《宋國夫人出行圖》,由于不像尊像那樣有著嚴格的程式規范,也不像經變那樣需要訴諸帶枷鎖的想象力,而具備著深厚可信的現實生活依據,與此同時,它又區別于那些直接描繪現實世界善男信女的供養人,不至于為虔誠莊重的禮佛目的所束縛,故能游刃于藝術理想和生活積累的深厚蘊含之中,取得更高出于一般晚唐壁畫的特殊成就。

上一篇:《永泰公主墓壁畫》原圖影印與賞析

下一篇:《十六羅漢圖》原圖影印與賞析