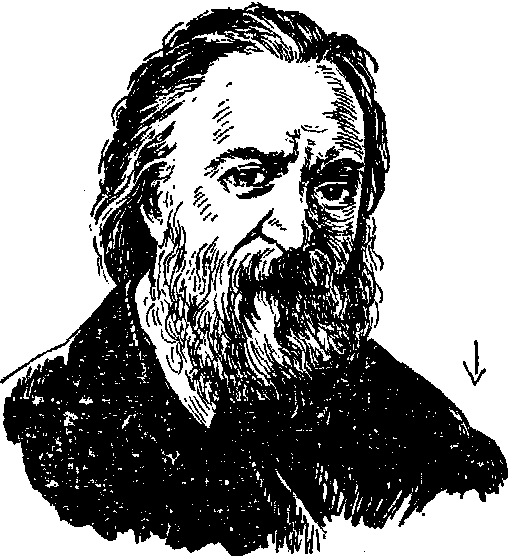

亞歷山大·伊凡諾維奇·赫爾岑(АлександрИванович Γерцен,1812—1870),杰出的俄國革命民主主義者、十二月黨人革命思想的直接繼承者、唯物主義哲學家和思想家、著名的政論家和作家。他畢生獻身于俄國的革命運動,被列寧譽為舉起偉大的斗爭旗幟來反對沙皇的“第一人”。

1812年4月6日,赫爾岑出生在莫斯科一個貴族地主家庭。他雖出身名門望族,養尊處優,但在具有進步思想傾向的家庭教師的啟蒙教育下,受到普希金、雷列耶夫等人的作品的薰陶,少年時代便向往自由,憎恨專制制度。

1812年反拿破侖戰爭的勝利,激發了俄國人民的民族尊嚴。那些衛國戰爭的英雄故事成了陶冶赫爾岑愛國主義情感的“搖籃曲”和“童話”。1825年十二月黨人起義,拉開了俄國革命運動的序幕,也使赫爾岑從“童年天真的幻想”中醒悟過來。他把自覺赴湯蹈火的十二月黨人稱為“用純鋼鑄成的英雄”,并憤怒地斥責尼古拉一世對十二月黨人的血腥鎮壓。年僅14歲的赫爾岑和摯友奧格遼夫在莫斯科城郊麻雀山上莊嚴宣誓,決心繼承十二月黨人的革命傳統,“替那些被處死刑的人報仇”。

1829年秋,赫爾岑進入自由思想十分活躍的莫斯科大學數理系學習。大學里很快形成了以赫爾岑和奧格遼夫為中心的政治小組。他們閱讀禁書,研討各種社會政治問題,密切關注西歐各國的革命動向,積極開展反對專制、宣傳共和政體的活動。1830年法國七月王朝的建立,打破了赫爾岑對共和制的幻想。他開始潛心鉆研革命理論,廣泛涉獵哲學、歷史、美學等各個領域,努力探索自然及社會的發展規律。這時,赫爾岑接受了圣西門的空想社會主義學說,視它為“人類進步學說的繼續發展”,而對當時統治俄國思想界的德國唯心主義哲學觀點持批判的態度。

1833年,赫爾岑以優異成績畢業于莫斯科大學,并獲得碩士學位。由于他反對沙皇制度,反動當局很快以“對社會極為危險的自由主義者”罪名逮捕了他。在1835—1840年期間,先后將他放逐到彼爾姆、維亞特卡和弗拉基米爾等地,做過辦事員、譯員、統計員等雜務。幾年的流放生活使赫爾岑親眼目睹尼古拉一世官僚機構的腐敗和農奴制度的殘酷,加深了他對俄國社會階級矛盾的理解,從而使他反對封建專制和農奴制的革命立場更為堅定。

1840年赫爾岑刑滿獲釋,卻又因沙皇特務截獲了他一封斥責彼得堡警察不法行為的書信而再遭流放。直至1842年夏,他才從諾夫哥羅德回到莫斯科。

1842—1847年,是赫爾岑從事緊張的創作活動,獲得巨大成果的時期。他常以伊斯康大為筆名,在《現代人》和《祖國紀事》這兩個進步雜志上發表許多政治、哲學論文和文學作品,鋒芒指向封建農奴制和專制統治。

早在大學就讀時,赫爾岑就寫過一些有關自然科學的論文,贊同意識與物質相統一的唯物主義觀點。三、四十年代,赫爾岑一面繼承了拉吉舍夫和十二月黨人的唯物主義戰斗傳統,同時批判地研究了十八一十九世紀上半葉的西歐哲學。他對于當時俄國青年為之傾倒的黑格爾哲學進行了艱苦的理論探索,領會并接受其辯證法的積極因素,同時也發現了黑格爾社會政治觀點的保守性和反動性。赫爾岑在哲學方面的突出貢獻,表現在他發現了黑格爾學說中這一主要矛盾,反對黑格爾“一切現實的都是合理的,一切合理的都是現實的”錯誤結論,而努力論證革命斗爭和變革現實的必要性。他試圖根據革命任務的需要來改造黑格爾的辯證法,把辯證法看做是“革命的代數學”。在自己的主要哲學著作《科學中華而不實的作風》(1843)和《自然研究通信》(1845—1846)中,赫爾岑一反哲學界的陳規舊念,大膽號召“必須戰勝黑格爾的原理”,嚴厲批判了哲學研究脫離現實和政治的惡劣傾向,堅決主張哲學應同反對專制的革命斗爭聯系起來。列寧盛贊赫爾岑所達到的辯證唯物主義高度時說:“他在十九世紀四十年代農奴制的俄國,竟能達到當代最偉大的思想家的水平。”①赫爾岑作為一個哲學家,在十九世紀的俄國哲學史上占有很重要的地位。

赫爾岑認為文學創作可以使俄國人民聽到“自己憤怒與良心的呼聲”,幾年的流放生活更加激發了他的創作熱情。從1841年起,他在短短的幾年里寫了《誰之罪?》、《偷東西的喜鵲》和《克魯波夫醫生》等作品,以深邃透辟的思想、辛辣有力的筆鋒和清新獨創的風格在俄國文壇上大放異彩。在《誰之罪?》中,作者通過描寫三種不同類型人物的悲劇命運,指出造成悲劇的真正罪人是農奴制度。在《偷東西的喜鵲》中,天才的農奴女演員的悲慘遭遇,更加激起人們對專制制度的強烈憤恨。因此,高爾基說赫爾岑是四十年代最先大膽抨擊農奴制度的人。赫爾岑文學創作的卓越成就,使他成為十九世紀中葉俄國批判現實主義文學的優秀代表之一。

十九世紀三、四十年代,圍繞俄國的歷史道路和未來的命運問題,俄國思想界曾發生一場激烈的爭論。在這場爭論中,赫爾岑對把俄國宗法制度理想化的斯拉夫派進行了尖銳批評和不懈斗爭。他同主張俄國走西歐道路的西歐派雖一度有思想上的聯系,但他也反對西歐派盲目崇拜西方。

1847年3月,赫爾岑攜家來到孕育革命風暴的法國。但巴黎社會的“道德墮落、精神萎靡、空虛和淺薄”使他深感失望。在寄給《現代人》雜志的稿件《自馬里涅街的來信》中,赫爾岑無情揭露了“西歐文明”的丑惡內幕,而對“穿短衫”的工人們卻寄予深切同情。同年10月,赫爾岑趕往爆發了民族獨立運動的意大利。當他在羅馬聽到法國1848年二月革命的消息時,又日夜兼程地趕回法國。

二月革命的勝利果實很快落入右翼大資產階級共和派手中。在5月15日巴黎工人的反政府示威中,赫爾岑親眼看到資產階級出動軍隊驅散工人隊伍的可怖情景。他把這次事件和接著發生的血染巴黎街頭的六月工人起義,稱為“我一生的轉折點”。資產階級槍殺無產者的嚴酷事實,摧毀了赫爾岑對資產階級共和國和資產階級民主的幻想。而那些高唱自由的小資產階級空想社會主義代表人物在歐洲革命中充當了資產階級的幫兇,又使赫爾岑對自己追求多年的空想社會主義學說產生了深刻的懷疑,因而陷入極度的悲觀失望中。赫爾岑在《來自彼岸》(1847—1850)、《法國和意大利的來信》(1847—1851)中,明顯地反映了自己的悲觀情緒。

赫爾岑參加歐洲革命的行動招致反動勢力的進一步迫害。法國政府和警察加緊搜捕他。沙皇政府不讓他回國。于是,赫爾岑在1849年6月來到日內瓦,全家加入了瑞士國籍。1851和1852年,赫爾岑的母親、兒子和妻子先后死去。在這革命遭受挫折、家庭連遇不幸的逆境中,他對俄羅斯的未來并未喪失信心,他重新把希望轉向俄羅斯祖國。

1849—1851年,赫爾岑寫出《論俄國革命思想的發展》及《俄國人民和社會主義》等論文,在向西歐介紹俄國進步思想和革命運動的同時,反復闡述了他關于社會主義的新思想。他認為,俄國能夠繞過資本主義,直接依靠農民村社而過渡到社會主義。赫爾岑在看到資本主義給西歐勞動群眾帶來的深重苦難后,認為俄國村社是俄國歷史過程特殊發展的基礎,人對土地的關系“構成俄國的國民特征”。他由于遠離祖國,不了解村社內部階級分化后農民的情況和村社的本質,因而錯誤地把俄國的村社看成社會主義關系的萌芽,把農民當作建立社會主義的基本力量,以為只要使農民獲得解放和分得土地,俄國就能夠避免資本主義,而沿著自己的道路到達社會主義。他的這一思想后來成為俄國民粹派的理論基礎。馬克思、恩格斯曾多次批評赫爾岑這種“農民社會主義”的錯誤思想。列寧則說赫爾岑的這一學說“完全不是社會主義,而是資產階級民主派以及尚未脫離其影響的無產階級用來表示他們當時的革命性的一種富于幻想的詞句和善良愿望”。①

1852—1865年的13年中,赫爾岑一直僑居倫敦。這是他積極開展革命活動并取得輝煌成就的年代,也是他不斷克服自由主義思想最終成為堅定的革命民主主義者的重要時期。

赫爾岑早就對尼古拉一世苛刻的書報檢查制度深惡痛絕。他決心利用國外講壇來“沖破審查制度”,發出俄國人民的自由呼聲。1853年6月,在一些波蘭僑民的幫助下,赫爾岑自籌資金,在倫敦創辦了“自由俄羅斯印刷所”,開始“喚起俄國民眾覺醒”的艱苦斗爭。在其后的十多年間,赫爾岑以印刷所為斗爭武器,出版了《北極星》、《鐘聲》等革命刊物,在倫敦形成了俄國的革命宣傳中心。

1855年,赫爾岑著手印行俄國史上第一份革命的定期刊物——《北極星》。該雜志與十二月黨人的刊物同名,以十二月黨人五位領袖側面像作為封面,大量刊登沙皇政府嚴禁發表的十二月黨人回憶錄、普希金和萊蒙托夫詩歌等優秀作品。革命民主主義者別林斯基1847年7月3日《致果戈理的信》也首次在《北極星》上發表。雜志通過多種渠道傳入俄國,大大激發了俄國人民對沙皇專制制度和封建農奴制的憎恨,引起各階層讀者的強烈反響。

為了迅速反映國內日益發展的革命形勢,1857年7月,赫爾岑和奧格遼夫又創辦了《鐘聲》。雜志極力維護人民的權益,大聲疾呼農民和土地的解放,公開號召人民同專制政府做斗爭。但由于赫爾岑階級出身的局限,又遠離祖國的現實斗爭,因而一度曾把希望寄予沙皇和地主“自上而下地”廢除農奴制。他曾通過《鐘聲》上書亞歷山大二世,說明與其讓農民起義,不如以“理智的方式”進行和平的“經濟革命”。赫爾岑這種向自由主義的倒退,受到了革命民主主義者的批評,1859年6月,車爾尼雪夫斯基從俄國來到倫敦會見赫爾岑,指出他的錯誤,并商討了行動方針及斗爭任務。

在赫爾岑識破1861年俄國農奴制改革的掠奪實質的同時,他很快從風起云涌的農民反抗怒潮中認識到人民革命的巨大力量,徹底拋棄了對沙皇和貴族地主的幻想。他熱情支持各地的農民斗爭,說他們“干得好極了”;嚴斥沙皇和地主串通一氣殘暴鎮壓農民起義的罪行,通過《鐘聲》向農民發出激昂有力的革命號召。1861年前后,《鐘聲》由每月1期增到2—4期,增設“審判”付刊和“大眾議場”專欄,發行量達2,500份。不僅在俄國首都,而且在偏遠的省份和鄉村都有《鐘聲》的讀者;他們競相閱讀,互相傳送。它使“一些人奮然猛醒,另一些人膽顫心驚”。《鐘聲》的威望與日俱增,赫爾岑的影響愈益擴大。連最反動的御用政治家麥謝爾斯基也不得不承認:宮廷貴族“怕赫爾岑比怕政府還要厲害些”。

赫爾岑把1863年爆發的波蘭起義視作推翻俄國專制暴政的重要組成部分。為此,他一面為起義籌集資金,印發傳單,不遺余力地支持波蘭人民的正義斗爭;同時,還與派往鎮壓起義的沙皇軍隊中的革命組織“俄國駐波軍官委員會”取得聯系,為該組織擬訂具體的行動方案。當自己的革命立場遭到自由派的惡意誹謗時,赫爾岑與他們展開了毫不留情的斗爭。他把宣傳忍耐、反對暴力的自由派譏為“軟體動物一樣的人”,指責屠格涅夫像“一位白發蒼蒼的圣女”效忠沙皇。列寧稱贊赫爾岑挺身捍衛波蘭自由的勇敢行動是“挽救了俄國民主派的名譽”。赫爾岑在六十年代初堅定地站到革命民主派一邊了。

在俄國階級斗爭不斷激化,革命運動不斷高漲的形勢下,赫爾岑越來越認識到國內爆發革命的必然性。他和奧格遼夫在倫敦積極支持俄國秘密革命團體“土地與自由社”的活動,并以《鐘聲》為宣傳陣地,努力擴大該社的革命影響,貫徹其行動方針,公開號召農民“拿起斧頭”,舉行武裝起義。由于沙皇政府加緊迫害革命民主派,六十年代后期的俄國革命運動轉入了低潮。赫爾岑雖多方奔走,竭力聯合國外各種力量來積極影響國內革命運動,終因形勢所迫,于1867年將《鐘聲》停刊。十年間,赫爾岑為革命鼓動而殫思極慮,成績卓著。《鐘聲》共出版245期,合計發行50多萬份;總共發表文章兩千余篇,其中赫爾岑親筆撰文約1,200篇。

從1852年起,赫爾岑花了15年時間寫成著名回憶錄《往事與隨想》。這是一部包含日記、書信、散文、隨筆、政治和雜感的長篇回憶錄。作者自己說這是“歷史在偶然出現在它道路上的一個人身上的反映”。在這部宏篇巨著中,赫爾岑通過個人的思索和經歷、探求和斗爭,向讀者展示了十九世紀中葉俄國和西歐社會生活及革命斗爭的廣闊歷史畫面,從而揭示了沙皇專制和農奴制度必然滅亡的歷史命運。同時,赫爾岑以“血和淚”的熾熱感情、抒情的筆調和優美的語言,使這部作品具有巨大的獨特藝術感染力,成為俄國和世界文學寶庫中一顆閃亮的明珠。

作為一名奮斗不息的堅強戰士,赫爾岑在其晚年繼續關心著祖國和人民的命運,密切注意俄國及西歐革命運動的發展。1869年赫爾岑寫給巴枯寧的《致老友書》,標志他思想發展的又一新階段,也是他對自己一生的總結。它表明赫爾岑在與巴枯寧徹底決裂的同時,把視線轉向了馬克思領導的第一國際。

赫爾岑從三十年代中期結識巴枯寧后,彼此一直保持密切交往。當革命實踐和歷史進程使赫爾岑懷疑自己“過去的革命道路”時,他開始認識到巴枯寧是個“含糊其辭,模棱兩可的空談家”,并嚴厲譴責巴枯寧所宣揚的無政府主義思想;說這種思想是“極其有害”的。在《致老友書》中,赫爾岑忍痛背棄自己宣傳達20余年的“俄國社會主義”理論,認清了俄國農民革命的局限性和資產階級實質。與此同時,赫爾岑開始理解馬克思主義學說的正確性及無產階級的偉大歷史作用,歡迎馬克思這位“在社會主義事業上功勛卓著”的人。他雖對“新秩序的建立”充滿信心,卻沒能來得及看到巴黎公社的紅旗,而于1870年1月21日病逝于巴黎。不久后,他的骨灰被運到法國南部城市尼斯,安葬在他妻子的墓旁。

列寧說:“盡管赫爾岑在民主主義和自由主義之間動搖不定,民主主義畢竟還是在他身上占了上風”。①他在幾十年的不倦探索和斗爭中,經歷了復雜曲折的道路;他繼承了十二月黨人的革命傳統,展開了革命鼓動的艱苦斗爭,在十九世紀俄國革命運動史上占有非常重要的地位。

上一篇:費邊

下一篇:赫魯曉夫