厚厚三晉土·晉北之旅·五臺山·寺廟大觀

五臺山不僅自然景觀優美迷人,而且佛寺建筑也馳名中外。五臺山與四川峨嵋山、安徽九華山、浙江普陀山并稱為我國佛教四大名山,并以其建寺悠久、規模宏大位居四大名山之首。早在東漢時,五臺山已有寺廟建筑。相傳漢明帝時,印度高僧攝摩騰和竺法蘭在中國傳播佛教,來到清涼山,見五座臺頂圍護著腹地臺懷鎮,其山形地貌與古印度釋迦佛修行地靈鷲山十分相似,便奏請漢明帝在五臺山修建佛寺,得到許可后,建起了五臺山的第一座寺廟——大孚靈鷲寺,即今顯通寺。此后,隨著佛教的傳播,帝王的崇建,加之佛典記載五臺山是文殊菩薩的演教區,五臺山的地位被越抬越高,從北魏、北齊、隋唐至明清,寺廟建筑越來越多,規模越來越大。清代以來,喇嘛教傳入五臺山,五臺山又新建了黃廟,使五臺山成為我國唯一兼有漢傳佛教和藏傳佛教的佛教圣地。現在臺內有寺廟三十九座,臺外寺廟八座。臺內著名禪宗遺跡有顯通寺、塔院寺、菩薩頂、殊像寺、羅睺寺。臺外最著名的禪宗遺跡有南禪寺和佛光寺。這些建于不同時期的寺廟,或古樸蒼勁,或雄偉壯觀,或重樓深閣,或構造奇巧;雕刻精美,裝飾富麗,彩塑壁畫比比皆是,使風光綺麗的五臺山呈現出多姿多彩的人文景觀,成為千千萬萬游人和香客向往的地方。在我國佛教史上,五臺山具有重要地位。

漢代古剎顯通寺

據《清涼山志》載,顯通寺始建于東漢永平年間(58—75),因其寺院所處山峰很像釋迦牟尼說法的靈鷲山,故名“大孚靈鷲寺”,它和洛陽白馬寺同是中國最早的寺廟。后來這座寺廟幾經興廢,也幾易其名。北魏孝文帝時改叫“花園寺”,唐武則天時因寺中藏有新譯《華嚴經》,而更名為大華嚴寺。到了明代,明太祖朱元璋重修寺院,賜額“大顯通寺”。為什么叫“大顯通寺”?傳說明太祖朱元璋平定天下后,大華嚴寺的住持僧想重修寺廟,于是云游四方,逢人化緣。人們聽說是五臺山下來的化緣和尚,都爭相解囊,沒出百里,所得資財已相當可觀。和尚見此,打算再為寺院修鑄五百羅漢,于是繼續沿路化緣,一路上湊夠一個羅漢的錢就鑄一個羅漢,因此鑄成的羅漢零零散散分布在許多地方。等五百羅漢鑄好,和尚卻發了愁,怎么才能把羅漢都運回寺院?他心想:“佛許眾生愿,心堅石也穿”,于是在回來路上,見一鐵羅漢就禱告一番,請其于某月某日法駕降臨五臺山。他一路禱告回到了五臺山,并在離大華嚴寺北十里處的萬壽寺(玉花池),重修羅漢殿,恭候五百羅漢的到來。到了約定的日子,羅漢們應靈而至,對號入座,一時轟動了五臺山。明太祖朱元璋是和尚出身,聽到此消息后,立即派大臣上五臺山朝拜,并向大華嚴寺賜額“大顯通寺”,從此大華嚴寺便改名大顯通寺。

顯通寺坐落在臺懷鎮北側,面積8萬平方米,各種建筑四百余間,中軸線上殿宇七重,從前門開始為觀音殿、菩薩殿、大佛殿、無量殿、文殊殿、銅殿、藏經殿。其中無量殿規模最宏偉,寬七間深四間,重檐歇山頂,內供無量壽佛,磚雕精致,是我國磚石建筑藝術的杰作。寺內銅殿是我國現存四銅殿之一。它面闊三間,高不足5米,小巧精致,鑄于明萬歷年間,據說是五臺山高僧妙峰發愿建造的。相傳妙峰有一次途經峨嵋拜謁普賢時,正遇上大殿遭火焚毀,普賢神像暴露在風雨之中。妙峰十分悲傷,發愿要為普賢建一座永久性建筑。他到處化緣布施,積攢足夠的金銅,招募工匠鑄成了銅殿。但觀音和文殊托言說妙峰只給普賢造銅殿,太不公平。妙峰便發愿再造兩座同樣的銅殿,一座送給華山觀音,一座送給五臺山文殊菩薩。后者就是顯通寺內的這座銅殿,用十萬斤銅鑄成。殿外觀兩層,內壁有萬尊銅鑄小佛像,中間臺上有大銅佛。相傳康熙皇帝游巡顯通寺銅殿時,曾抽出寶劍,向殿內左角銅柱砍去,只見柱內果真都是純銅。至今銅柱上仍有裂紋一道。銅殿前原有銅塔五座,象征五臺山五座臺頂,現僅存兩座,每座高8米。右邊一座底層西南角有一大如拇指的小銅廟,內坐銅鑄土地神。這個小小土地神也有一段軼事。據說康熙皇帝來朝拜五臺山時,見它特別小,便風趣地說:“好大的土地,”不料這小土地一下跳到地上,跪下叩頭,連稱“謝主隆恩”。從此這小土地神就被封為山西大土地爺,成了五臺山大名鼎鼎的觀賞神物。

顯通寺內的一些文物也有著有趣的傳說。如文殊殿前的兩座八角碑亭,立于康熙四十六年,其中左邊一座有康熙御筆碑文,右邊一座卻是無字碑。碑上為何無字?傳說是蓋碑亭以前,這兒原是兩個圓形水池,池水清澈如鏡。一年康熙巡游至此,抬頭望去,見菩薩頂猶如巨龍昂首高臥在靈鷲山上,不禁心中生疑:“這里莫不是要出真龍天子奪我江山?”于是他想找些證據,證實菩薩頂不是一條龍,以除心病。正在念叨時,顯通寺的住持和尚湊上來對他說:“啟奏萬歲,那靈鷲峰就是一條龍,菩薩頂的牌樓,正好在龍頭上。”康熙裝出若無其事的樣子說:“靈鷲峰是條龍,但不是條活龍,它沒有眼睛。”住持此時還沒有領會皇上的心思,馬上接口說:“啟奏皇上,此龍有眼睛,每當太陽照到這兩個水池上時,那菩薩頂的木牌樓兩側就會出現兩個圓形的光環。”這下康熙再也忍不住了,怒氣沖天地說:“龍長了眼睛,不會飛走嗎?馬上填平這兩水池,再立兩通石碑壓住。”此時住持才算明白了皇上的意思,忙令僧人填平水池,立起石碑。康熙只題寫了一篇碑文就回朝了,于是顯通寺有了這塊無字碑。

顯通寺內還有很多珍奇,如位于藏經殿里的五臺山文物陳列室就藏有不少文物珍品,有用小楷經文組成寶塔圖案的《華嚴經》字塔;遠觀如畫中高塔,近看是八十卷《華嚴經》,還有拉車銅牛、人皮鼓等等。

靈峰勝境菩薩頂

菩薩頂,坐落在靈鷲峰山巔,金碧輝煌,絢麗多彩,占地9100平方米,殿堂樓閣一百多間,是五臺山一處風光名勝,清康熙皇帝曾在此題寫了“靈峰勝境”的牌匾。

菩薩頂創建于北魏孝文帝時,原名大文殊院。相傳,唐太宗貞觀五年,僧人法云想塑一尊文殊菩薩像,塑工安生前來雕塑。一天夜里,文殊顯圣,于長明燈下的藍光中展示真容,故此寺改名真容院。明永樂初年改建時又易名大文殊寺,俗稱菩薩頂。

菩薩頂的極盛時期在清代。清順治十三年,這里改為喇嘛廟,康熙皇帝曾賜菩薩頂大喇嘛提督印,并命山西全省要向這里進貢。其中原因據說與康熙皇帝的一段軼事有關。相傳,康熙皇帝一次游五臺山,路過營坊街,見一個叫梅枝的民女在碾米,長得十分俊秀。康熙夜宿五臺山皇城,情動于衷,吟詩一首:“騎駿馬,過皇莊,遇一女子碾黃粱。玉指桿頭托,金蓮裙底忙。輕起笤,慢簸揚,回首輒步整容妝。汗流粉面花含露,塵拂娥眉柳帶霜。可惜這般風流女,嫁與誰家田舍郎?”內侍太監猜知康熙之意,夜訪梅枝,召宿皇城。后來梅枝懷孕生子,被康熙接到他處,撫育長大后,送到菩薩頂出了家,敕封大喇嘛,稱“當朝一品”。梅枝被封為妃子,住在菩薩頂下的妃子寺。

也許由于這種特殊的歷史背景,在五臺山喇嘛廟中,菩薩頂的地位被抬得很高。每年六月十四日為紀念文殊菩薩的誕辰日而舉行的喇嘛廟會都以菩薩頂為中心,全山喇嘛均聚集此處。菩薩頂的建筑也富有皇家氣派,超出了其它黃廟的規模。山門前有象征山西舊屬一百零八縣的一百零八級臺階,還有一座四柱三門的木牌樓。置身牌樓處,遠山近寺盡收眼底,一覽無余。牌樓兩側蹲有一對無舌石獅,傳說這對石獅曾到寺內伙房偷吃飯食,被和尚發現,用鐵鏟鏟掉了舌頭,從此它們就老老實實蹲在了牌樓下。

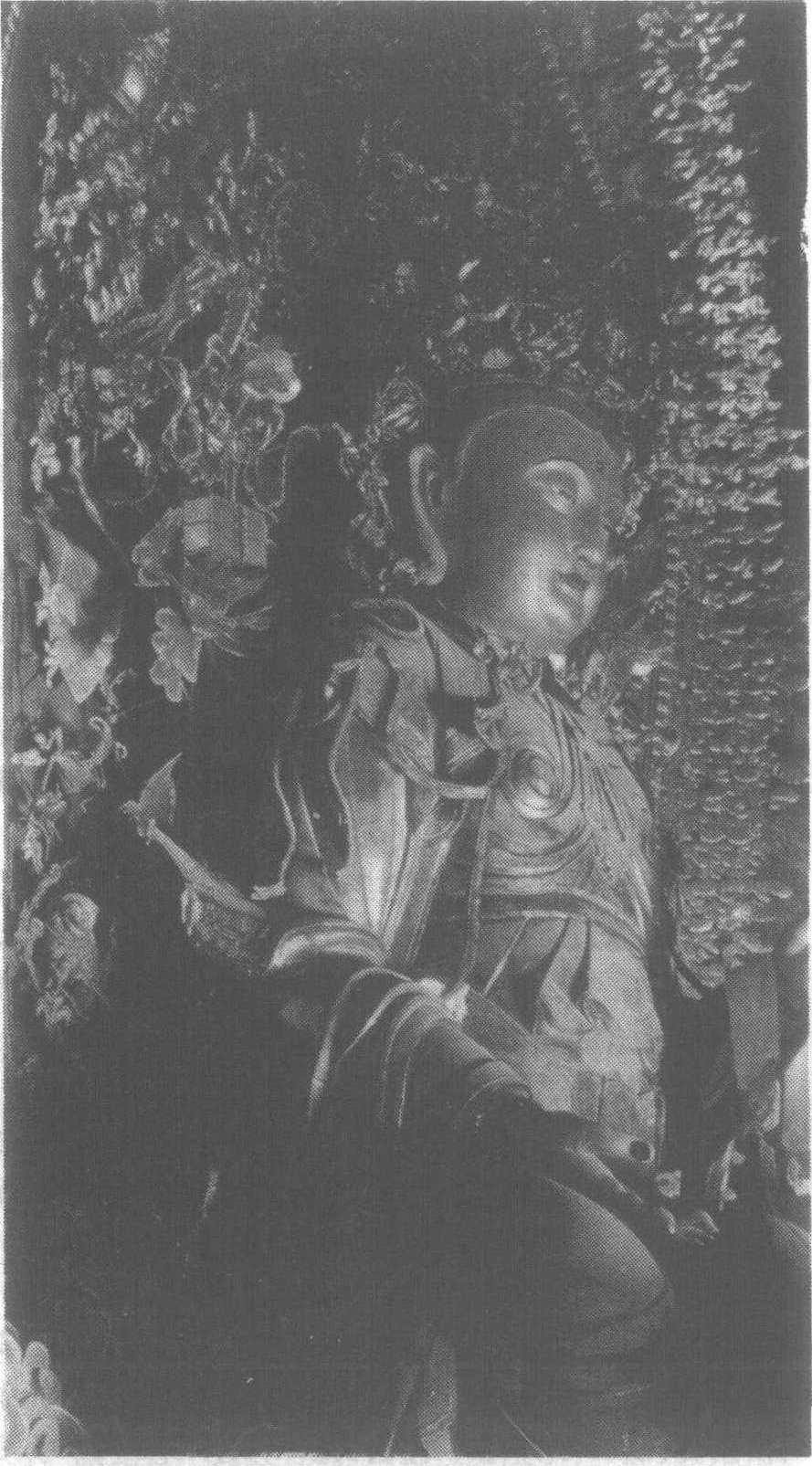

山西五臺山殊像寺文殊菩薩像

菩薩頂山門內分前、中、后三院,布局緊湊而富于變化。主要建筑有天王殿、文殊殿、大雄寶殿,寺內各殿均用三色琉璃覆蓋,顯得金碧輝煌。寺內存放的三口大銅鍋,堪稱菩薩頂一奇。

這些銅鍋,直徑5尺,深4尺,是供每年六月廟會和臘月初八喇嘛們做齋飯時所用。因銅鍋大得少見,人們便附會出一些有趣的傳說。

相傳有年臘八前一天,老僧們正在商量該派誰去刷大銅鍋時,被一個出家不久的小和尚聽見了,小和尚不聲不響來到后院,下到大銅鍋里洗刷起來。晚上和尚們都上殿做功課了,老僧發現缺了小和尚,忙四處尋找,當找到后院時,聽見一口大銅鍋里傳來小和尚的叫喊聲,原來小和尚是拽著繩子,蹬著梯子下鍋的,天寒地凍,當小和尚刷完最后一口鍋時,早已精疲力盡,再也沒力氣攀緣繩梯爬出鍋了。

菩薩頂內存有清乾隆御書的一通石碑,高達6米,用漢、蒙古、滿、藏四種文字鐫刻,為五臺山碑中第一。

佛顯真容殊像寺

殊像寺是五臺山五大禪宗遺跡之一。寺始建于唐代,元延祐年間重建,后毀于火,明成化二十三年(1487)再建。寺內正中建有文殊閣及鐘鼓二樓。文殊閣寬五間,深四間,重檐九脊頂,檐下斗拱密致,檐上三彩琉璃剪邊,它是五臺山臺懷中心區最大的殿宇。文殊閣內寬大的佛壇上塑有文殊菩薩駕獅塑像,高約9米。神獅四蹄蹬地,雙目圓睜,文殊菩薩坐騎獅背,雙目平視,雙手微舉,身后一片黃亮,好似菩薩身上放出的靈光。據說在五臺山所有文殊駕獅塑像中,這尊塑像最為傳神,寺名也因此而來。

關于這尊塑像,有一個傳說。相傳它的頭部是用蕎面做成的,原來在塑這尊神像時塑工們不知該把菩薩面容塑成什么樣的,正在爭論不休時,做飯的伙夫大聲說:“文殊菩薩的相貌可不是隨便捏的”,說著回到伙房。突然伙夫看見院內金光照耀,文殊菩薩顯出真容。伙夫急中生智,拿起面板上的蕎面照著菩薩的真容捏了起來,剛捏好頭部,文殊菩薩就在空中隱沒了。后來塑工便把這個蕎面頭安在了神像上,又在外面貼了金。因此人們稱這尊菩薩像為“蕎面頭菩薩”。這個故事廣泛流傳在內蒙、青海、西藏等地區,殊像寺的“殊”也就是指的這尊特殊的塑像。

在殊像寺后西北角,有一間名叫“善靜室”的客堂。關于這間客堂,也有一段史話。清代順治年間,順治皇帝的妹妹、康熙皇帝的姑媽三公主,出家來到五臺山,就住在這間客堂里,取名“善靜室”。當時寺院里還住著一位因婚姻不幸而出家的青年和尚,英俊文雅、知書識禮,三公主常與他在善靜室研討禪理。天長日久,外界傳出了不少閑言碎語,康熙皇帝聽說,龍顏大怒,派人到五臺山放火焚寺。然而出人意外的是,殊像寺被燒得片瓦不存,唯有善靜室卻未遭火焚,三公主和青年和尚在室內安然無恙。康熙得知后,認為這是佛的庇護。佛以此告訴人們,三公主與那和尚并無私情,是真正的佛門信徒。于是康熙皇帝撥巨款重修了殊像寺。寺內康熙年間的御制碑文,記載了重修寺院一事。今天,人們游覽殊像寺,仍能看到這座受佛庇護過的善靜室。

“開花現佛”羅睺寺

羅睺寺位于五臺山臺懷區東部,是五臺山五大禪宗遺跡之一。寺名出于佛經。據佛經記載,釋迦牟尼出家前娶妻生子,兒子取名叫羅睺羅,后來羅睺羅出家,成為釋迦佛的十大弟子之一。據說每年農歷六月十四,佛子羅睺羅都要來為文殊菩薩的生辰祝壽,以跳鬼相娛。因此每年這天羅睺寺都有跳鬼活動,寺僧頭戴鬼面,身穿異服,隨鼓聲蹦跳,熱鬧異常。

羅睺寺始建于唐代,明弘治五年(1492)重修,明萬歷年間李娘娘重建。相傳明朝時萬歷皇帝父親駕崩,萬歷皇帝還小,李娘娘便把江山讓與皇親李良,李良反將李娘娘和少主打入冷宮,鎖在昭陽院。李娘娘悔嘆不已,便在佛前許愿,如佛能保佑少主登基,她就用巨款重建五臺山羅睺寺。后來楊波等扶持少主當了皇帝,李娘娘即還舊愿,重建此寺。清康熙年間,該寺改由喇嘛主持,俗稱黃廟。

羅睺寺主要殿宇有天王殿、文殊殿、大佛殿、藏經閣等。殿內塑像具有明顯喇嘛教風格。如文殊殿中的文殊菩薩像,與其它廟宇的塑像明顯不同。文殊菩薩面非金色,而是白色;肩膀兩邊還有肩花,肩花上一邊放著智慧劍,一邊放著經書,體現著喇嘛廟文殊塑像的特征。寺內最為奇特的是一座“開花現佛”像。它位于寺內后殿中心,在一木制輪盤上雕有水浪及十八羅漢,中心蓮蒂上雕朱紅色大荷花瓣,四方佛端坐其中。平時蓮瓣緊合,呈蓮苞形狀,當蓮臺轉動時,蓮瓣徐徐綻開,四方佛像慢慢出現,呈現出“開花而現佛”的奇景。千里之外來五臺山朝拜的蒙、藏佛教徒,以見到開花佛像為終身大幸。

羅睺寺中還供有西藏黃教祖師宗喀巴。據史料記載,明永樂皇帝曾請黃教祖師宗喀巴進京,宗喀巴不能前往,便派了弟子降全曲爾計前去。降全曲爾計先到北京,又到五臺山朝拜文殊菩薩圣跡。當地漢僧與他一起交流漢藏佛學。從此喇嘛教徒便屢屢朝拜五臺山,使五臺山出現漢藏僧人兼有的情況。到清代順治年間,五臺山已有十處青廟改為黃廟,并興建了喇嘛廟。羅睺寺正是喇嘛教在五臺山興起的一個代表。

文殊菩薩鎮海龍

在五臺山臺懷鎮南5公里的山腰處,濃蔭蒼翠的古松掩映著一座山寺,這座寺就叫鎮海寺。鎮海寺矗立在兩山合抱的一個石山嘴上,宛若一顆二龍嬉戲的寶珠,寺側有一清泉,長流不息,名曰“海底泉”,據說此泉與鎮海寺的建造有關。

相傳,海底泉原本是個海眼,與遙遠的東海相通。附近的百姓常在泉邊洗漱飲用。有位美麗的少女每天上山采完蘑菇歸來都到泉邊洗臉梳妝,少女名叫小梅,與母親相依為命。一天她正在泉邊梳洗,突然泉眼處冒出一股洪流,把小梅卷入水中,等小梅睜開眼時,她已被帶到東海龍宮。原來小梅在泉邊洗臉時,美麗的面容映入龍宮,龍王九太子看中了小梅,便把她搶入海底。龍王九太子逼迫小梅與他成親,小梅心生一計,說:“我是佛門信徒,成親之前須回家齋戒三日。”龍王九太子信以為真,便答應了小梅的要求。小梅被送回家中后,向母親訴說了她的遭遇。母親帶著小梅來到菩薩頂,祈求文殊菩薩保佑。晚上母女倆都夢見一位老僧告訴她們:“三天頭上,再去菩薩頂進香,就可免去災難。”第三天,龍王九太子抬著花轎來迎親了,不料小梅和母親已不知去向。龍王九太子大發雷霆,掀起狂風惡浪,頓時洪水泛濫,淹沒了無數村莊。這時空中出現一朵五彩祥云,一只大銅鍋從天而降,扣在涌流洪水的泉眼上,一只綠毛獅子落地吸干了地上的洪水。文殊菩薩又施法擒住了龍王九太子,五臺山百姓這才從洪災中解脫出來。后來人們就在這大銅鍋上修了一座塔,叫“鎮海塔”;在山腰上建起了寺院,稱作“鎮海寺”。

鎮海寺占地16000平方米,有殿堂樓房一百間。主要建筑有三重大殿,天王殿、中殿、后殿,各殿佛像俱全,皆為清塑。寺南側為永樂院,是十五世章嘉活佛的住所,現院內有乾隆五十一年建造的章嘉活佛墓塔。塔高9米,塔周雕佛傳故事,雕刻精細華美,上部為四方佛像。章嘉活佛是一黃教中歷代沿襲的佛位,自清康熙皇帝開始,被歷代皇帝尊為國師。第十五世章嘉活佛名叫饒被達爾計,生前常來五臺山鎮海寺避暑坐靜,并將鎮海寺由青廟改為黃廟。圓寂后,靈骨運到鎮海寺,并建起這座墓塔。蒙藏教徒朝山禮佛,多要到此集會叩拜。

五臺雙瑰寶

五臺山臺外最著名的佛寺——南禪寺、佛光寺,在歷史上被人們稱為五臺山“雙瑰寶”。詩人趙樸初在游覽五臺山后,曾寫下《五臺雜詠》,贊譽二寺:“二唐寺,瑰寶世間無,千劫何緣存象法,明時自不失玄珠,沉海慶昭蘇。”

南禪寺位于五臺縣西南陽白溝小銀河北岸,是五臺山佛寺建筑中最小的一座寺院。它占地面積僅4100平方米,大殿、僧房共計三十間。寺院雖小,卻有其珍貴之處。

南禪寺創建年代不詳,重建于唐建中三年(782),寺內大殿西縫平梁下,存有重建時的墨書題記。唐武宗會昌五年滅佛,在全國大拆寺院,五臺山寺院同遭厄運,唯有南禪寺因規模小,地處偏僻,州、府、縣志均無記載,因此幸免于難,獨存于五臺山。

南禪寺主體建筑大佛殿是我國現存最古老的唐代木構建筑。大佛殿坐北向南,三間見方,單檐灰瓦歇山頂,殿前有寬敞的月臺;正面設板門和直欞窗,其它三面為檐墻。大殿整體梁架結構簡練,十二根檐柱安有雄健的斗拱。殿內無柱,屋頂重量主要通過梁架由檐柱支撐。1974—1976年對大殿進行落架大修時,發現殿內兩根最大的木構件早已劈裂彎曲,施工中將屋頂的瓦件泥背拆除后,西邊的木構件自動彈回,拆卸后經反轉壓平,此大梁平直如初,東邊的經反轉壓平仍有些彎曲。歷經一千二百年的木構件,能保持如此好的彈性,堪稱世界建筑工藝上的一個奇跡。此外,大殿屋頂舉折平緩,四周各柱柱頭內傾,與橫梁構成斜角,四根角柱稍高,與伸出的斗拱構成翹起,這樣既使梁、柱、枋結合緊湊,增加了建筑物的穩固性,又使大殿出檐深而不低暗。整個大殿看上去輪廓秀麗,古樸雄偉,具有中唐大型木構建筑質樸、堅實、莊重的風格。

大殿內有唐代彩塑十七尊,分布在長8.4米、寬6.3米、高0.7米的大佛壇上。整個塑像主次分明,動靜結合,各具神態,形體、衣飾、手法與敦煌莫高窟唐代彩塑如出一轍。主像釋迦佛結跏趺坐于束腰須彌座上,慈光四照,似在講經說法。兩側及前面有弟子、菩薩、天王、仰望童子等。各像均造型豐滿優美,是我國唐塑中的佳作。除此以外,寺內三尊石獅和一座石塔,也是唐代珍貴遺物。

佛教建筑藝術博物館

在五臺縣城東北30公里外的佛光山麓,坐東朝西矗立著一座宏偉壯觀的古剎,這就是中外聞名的佛光寺。

佛光寺由三山環抱,松柏掩映,依山勢建造,高低錯落,有殿堂樓閣一百二十多間。據《古清涼傳》記載,佛光寺創建于北魏孝文帝時期(471—499),隋唐寺況興盛,名播長安、敦煌等地,遠及日本。后來唐武宗于會昌五年(845)滅佛,寺宇被毀。宣宗繼位后復佛法,大中十一年(857)重建佛光寺。以后宋、元、明、清都曾修建。現存六角形祖師塔,形制古樸,是北魏遺物;山腰的東大殿,雄偉壯麗,為唐代所建;前院文殊殿為金代建筑;其余如山門、伽藍殿、萬善堂、香風花雨樓等建筑,皆為明清重修。由于這座古寺保存了北魏至明清的各代建筑,因而在我國以及世界建筑史上都有重要地位。著名古建筑專家梁思成1937年發表的關于佛光寺的論文,稱佛光寺有薈萃一寺的魏、齊、唐、宋四個孤例,有薈萃一殿的唐代四種藝術。

佛光寺主殿東大殿是我國現存唐代木構建筑中的代表作。大殿建在巖石上,后部柱礎是鑿山時預留出來的,因而基礎十分穩固,有很強的抗震能力。殿面闊七間,進深四間,單檐懸山頂,前檐正面五間柱子間安木板門兩扇,最邊上的兩間和兩面山墻后面安直欞窗,以便殿內前后采光。大殿殿檐伸出深遠,檐下外柱有古樸的斗拱承托梁架。斗拱體型大,結構復雜,高度約為柱高的五分之二。檐部伸出的長度為3.64米,轉角處卻沒按一般建筑慣例建造,而是加長角梁后尾,利用這一根懸挑構件,保證了檐頭前端不向下沉陷,設計十分科學,在我國木結構建筑中不多見。大殿屋頂的木構架比較平緩,上下梁枋用小方格的天花板相隔,底部梁枋加工精細,明露于外;上部梁枋稍作加工,是隱蔽梁枋,最頂上為三角形人字架。殿內柱子縱橫成行,排列規則,這種平面在古代叫“金箱斗底槽”。殿頂正脊兩端矗立著兩個高大雄健的琉璃鴟吻,使整個殿宇顯得更加宏偉壯麗。

東大殿的建筑、塑像、壁畫和墨跡被稱為佛光寺四絕,其中彩塑的藝術價值尤高。大殿內塑有彩塑三十五尊,包括佛像三十三尊,出資修殿的女施主寧公遇像一尊,工程主持人愿誠和尚像一尊。這些塑像分布在高0.74米的大佛壇上。主像釋迦佛居中,左文殊右普賢,與它處左普賢右文殊不同。塑像比例協調,面形豐滿,體現著唐代雕塑風格。佛壇前方是跪在蓮花上的供養人塑像,一足蹲,一足跪,此種形象國內少見,除敦煌石窟外,僅見于大同華嚴寺。其中一尊形態生動的侍女像,雙手舉供瓜果,雙眼卻不停地向殿外流盼。關于這尊侍女像,還流傳著一個動人的故事。相傳佛光寺附近村里一個叫玉山的放牛娃,每天放牛歸來都要去佛光寺里轉轉,天長日久,他對東大殿里的這尊侍女像產生了特殊感情,經常把山上采來的陸地蓮獻給這尊像。玉山的情意打動了侍女,侍女悄悄來到玉山家為他洗衣、做飯,后來終于被玉山發現。兩人情投意合,準備結拜天地。不料觀音菩薩得知此事,急忙趕來領走了侍女。玉山外出歸來,找不到侍女,只聽耳邊傳來玉山哥的呼喚,他順聲尋去,一直來到佛光寺東大殿,只見侍女又蹲跪在菩薩的蓮花座下,唯有臉龐變成向外扭著,仿佛是在急切地盼望玉山。動人的傳說使這尊彩塑顯得更加活靈活現,富有人間情趣。再看佛光寺東大殿內的其它彩塑,佛像端莊,菩薩嫻靜,供養人虔誠,金剛威武雄健,可謂各具神態,出神入化,顯示出我國唐代高超的雕塑藝術水平。

東大殿內的十五幅唐代壁畫,也是唐代藝術精品,是我國除敦煌莫高窟外寺觀中僅存的唐代原作。這些壁畫分別繪于殿內槽拱眼壁上和佛座背面,分三組,中組以佛為中心,左右兩組以菩薩為中心。顏色除石綠外,都呈深暗鐵青色。衣飾線條流暢,富有唐風。

佛光寺中的另一著名建筑文殊殿,建于金天會十五年(1137),面寬七間,進深四間。屋架結構特殊,在我國金代以前的古建筑中頗為罕見。殿內空間面積大,屋架前后兩槽都使用了橫跨三間的大內額(方柱形大木材),后槽在內額與內額之間用斜材傳遞負荷,構成近似人字柁架的屋架。屋頂為單檐懸山式,檐下斗拱層層相迭,出挑多,斜拱寬大,猶如怒放的花朵,體現出遼金建筑的特征。

大白塔里藏靈久

登臨五臺山,首先映入眼簾的是聳立在塔院寺內的素身金頂大白塔。白塔位于寺內殿閣之間,外涂白堊,潔白如玉;塔基為正方形,高約50米,雄偉挺拔,直指藍天。塔身狀如藻瓶,粗細相間,方圓搭配,造型優美;塔頂蓋銅板八塊,按八卦排列成圓形。塔腰及華蓋四周懸風鈴二百五十二個,風吹鈴響,悠然成韻。古人言此塔:“厥高入云,神燈夜燭,清涼第一勝境也。”

白塔的佛名稱作“佛舍利塔”。據傳,公元前486年,釋迦牟尼佛滅度,其尸骨煉就八萬四千粒舍利子。印度阿育王用五金七寶鑄造了八萬四千座鐵塔,分布于茫茫大千世界,并在每座塔內藏一粒舍利子。五臺山原來的慈壽塔就是其中一座。明萬歷十年修建大白塔時,便把這座藏有舍利子的慈壽塔藏在了大白塔的腹內。故明代鎮澄法師稱大白塔是:“自是藏靈久,神拜萬古崇。”據說蒙藏佛教徒到五臺山,首先要朝拜的第一圣跡就是大白塔,塔院寺也因白塔而得名。

除大白塔外,塔院寺內還有一藏靈之處,就是大白塔東邊的一座兩丈高的磚塔,叫“文殊發塔”,相傳文殊菩薩顯圣時遺留的金發藏在塔內。《清涼山志》載:“在大塔東側,昔文殊化為貧女,遺發藏此,萬歷間,圓廣道人重修,見發若金,隨人視之不一。”古時塔院寺每年春三月要設一個“無遮大會齋”,此時不分僧人百姓,窮人富人,年老年少,凡來者都分給一樣的飯食。相傳有一年無遮大會齋剛開始,一個蓬頭垢面、衣衫襤褸的女人懷里抱一孩子,手中牽一孩子,身后跟著一條狗,隨著人群涌入寺內。輪到這位婦人時,執事和尚分給貧婦三份飯食,貧婦說:“狗有生命,也應有一份飯食。”和尚勉強給她加了一份。不料這貧婦又說:“我腹內有子,尚須分食。”執事和尚聽了面露怒色道:“肚里的孩子還沒出生,就要分飯食,真是貪得無厭!”貧婦分辯說:“眾生平等,肚里孩子也是有生命的。”隨后從袖中取出剪刀,剪下一把頭發,放在案桌上,脫口唱出四句:“苦瓠連根苦,甜瓜徹蒂甜,是吾超三界,卻被阿師嫌。”唱罷,躍身騰空,變成文殊菩薩,小狗變為坐下雄獅,孩子變為仙童。執事僧此時才知有眼不識圣靈,遂取剪子剜下雙眼。后來就在菩薩顯圣處建起了文殊發塔,把文殊菩薩留下的頭發藏于其中供養起來。

上一篇:赫赫三秦魂·西安之旅·西安·宮殿遺跡多

下一篇:煌煌荊楚吟·鄂西之旅·秭歸·屈子家鄉