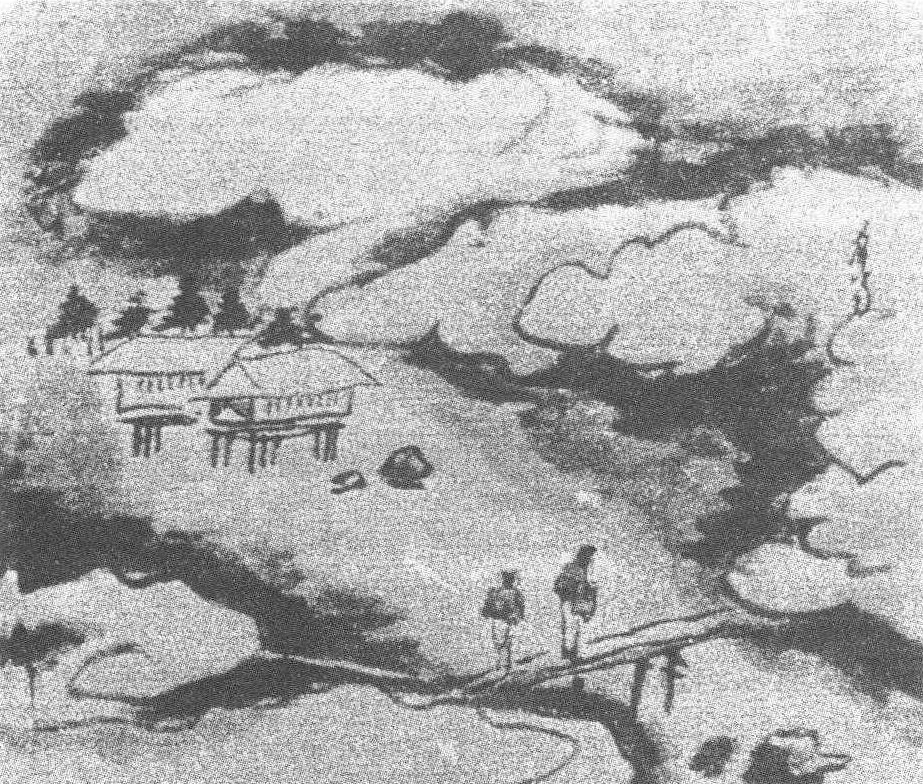

白云幽趣圖、飛瀑流溪圖

清·普荷作

綾本水墨

縱一九.七厘米

橫二二.一厘米

藏遼寧省博物館

文人畫追求“逸品”的審美理想,在宋初已有稱“筆簡形具,得之自然”(黃休復《益州名畫錄·品目》)為“逸格”的提法,即稱不拘泥于規矩法度的嚴格制約,以精練的筆墨來表達物象的神采,求得意趣出常的藝術效果。逸品和神、妙、能品作為不同的審美層次,反映了多種創作實踐,表明了繪畫美學思想的演變和發展。“逸品”所追求的那種簡率、淡泊、超脫的筆墨,成為文人畫家表達情懷、思緒,精神上求得自我放松的外在形式。明末清初的普荷(僧擔當),以九十高齡謝世,他的山水畫以逸趣取悅于觀賞者,是典型的水墨抒情寫意的文人畫風格。

白云幽趣圖

飛瀑流溪圖

《白云幽趣圖》、《飛瀑流溪圖》兩圖,以濕筆為主,用筆粗放簡略,用墨潤澤明潔。求造化之性,而不以表象為尚,物象取意,求其神韻,不拘理法,如行草隨意抒寫,自有一種天真爛漫的情趣。他“嘗師事董其昌,并訪陳繼儒,侍硯席,稱門下士”。從普荷的作品看,顯然是受董其昌提倡畫要有“士氣”,反對“刻畫工細,為造物役”的繪畫美學觀點影響。所謂“士氣”就是強調畫畫的人,要有廣博的學識和藝術涵養,作品要有“書卷氣”,追求“落筆不拘,妙若天成”的逸趣。此兩圖通過大千世界的自然形象,來構成時空動態組合的美,可謂是從主觀心理上尋找一個凈化的境界,把追求筆墨逸趣看得比表達客觀具體物象感受為重,注重筆墨之趣遠大于對再現自然的關心。

古人講山水取意,花鳥取趣,人物取神。《白云幽趣圖》表山野云起變幻之意,隨意抒寫,頗有唐代陸暢“靈山蓄云彩,紛郁出清晨”(《山出云》)的詩境。白云悠悠迷漫于空曠天際,以輕快而凝重的中鋒線條勾出,大膽以濃墨襯托來顯示,“縱有水墨旁沁,終見行筆之跡”。云層頃刻變異、舒展無定,給人以深遠吐吞的流動之感,有一種強烈的畫面效果。王維論畫曰“閑云切忌芝草樣”,就是講畫云在造型上要有變化,不要畫成靈芝草那樣程式化。此圖造型生動如“春云閑逸,和而舒暢”而稍見稚拙情味。布局妙在前景大膽重復中景主體云層的造型節奏,小橋橫架富于幻想色彩的空間之中,是人間似仙境。橋上士夫、書童前后隨行,漸入幽境,引人遐想。而水閣人家為特定環境點綴,樹叢錯落以禿筆見纖細。淡以濃破,濃以淡顯,充分發揮了墨色對比的效果,增添了畫面的美感。

現代山水畫家傅抱石說,“繪畫的問題,從表現的形式和技法看,老實說,不過是一個如何認識空間和體現空間的問題。在山水畫上,就是怎樣體現自然的問題”。山水畫發展至五代、北宋趨向成熟,創造了多種表現技法,但在整體黑白表現空間方式上大都以“近深遠淡”的處理方式。北宋米友仁墨筆畫江上云山,濕筆勾皴點染,淡墨勾云濃墨點染,前淡后深的表現手法,對后世頗多啟迪。普荷此圖以勾云和染云、線條和墨塊相結合的處理,但手法簡率,不復有前人嚴謹的藝術深意,相比之下更是屬于遣興之列的“筆墨游戲”了。普荷山水畫從傳統師承方面來講,較明顯受元倪瓚“以天真幽淡為宗”畫格的影響,但他并沒有簡單地因襲他“一河兩岸式”(近坡、遠山、中間留白作湖水)的章法,在筆墨神韻上仍有自己的追求。畫面空間多取鑒于南宋截取式的擺布。《白云幽趣圖》著意在云,《飛瀑流溪圖》題旨在瀑。古人稱:“眾水匯而成潭,兩崖逼而為瀑。”普荷在《飛瀑流溪圖》中以夸張的手法突出顯示了瀑布的主體形象,崖壁水墨皴染一氣呵成,之字曲折直露而下,畫面處理極為單純概括,瀑布由畫面外閃電般如鋪練一條貫入畫幅,構成畫面主要的視覺印象的節奏和律動。瀑布兩旁以點葉樹與崖壁墨色相掩映,大體上以潑墨約定通幅之局,潑墨粗筆中,間以幽居數屋,淡墨勾線,取其形跡,輕舟蕩漾,以增情趣。給人以直覺感受是,“上有垂瀑掛前川,下有清泉一派流”。他很注意畫面空間留白,有自題云:“老衲筆尖無墨水,要從白處想鴻濛。”近人黃賓虹曾說:“古來逸品畫格,多本高人逸士,自寫性靈,不必取悅于人。”普荷山水畫不以法度見長,而以天分取勝,亦“自寫性靈”而得以名世的。

上一篇:《春林山影圖》原圖影印與賞析

下一篇:《碧山尋舊圖》原圖影印與賞析