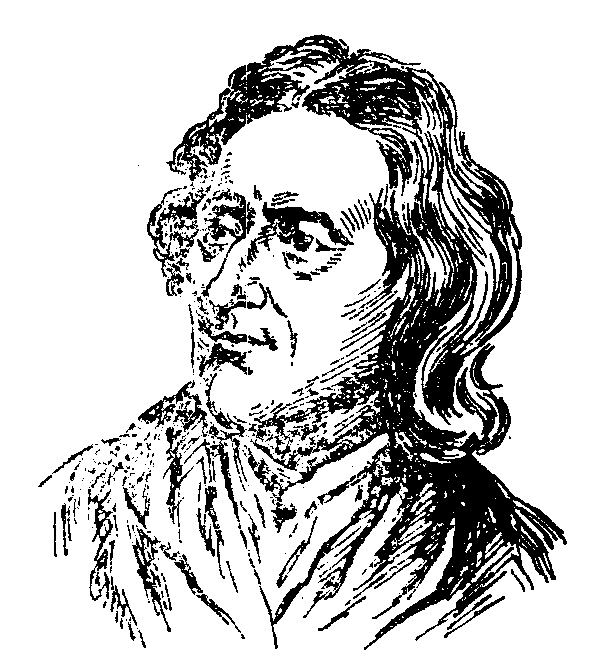

約翰·洛克(John Locke,1632—1704),十七世紀英國哲學家和政治思想家,唯物主義經驗論著名代表之一。

洛克生活在英國資本主義制度確立的歷史時期。1640年開始的英國資產階級革命,經過1649年建立共和國、1660年斯圖亞特王朝復辟等歷史事件以后,資產階級和封建貴族的矛盾并沒有解決。在國會里,代表資產階級和新貴族利益的輝格黨與代表王室政權和鄉紳利益的托利黨展開了尖銳斗爭。資產階級和新貴族對復辟王朝在內政上扶持封建勢力,損害資產階級利益,在外交上投靠法王路易十四,詹姆士二世時更投靠羅馬天主教會等一系列倒行逆施非常不滿。但是,他們也不愿依靠廣大勞動群眾,害怕再次爆發勞動群眾的革命運動。于是,輝格黨人與一部分托利黨人聯合起來,于1688年舉行宮廷政變,推翻詹姆士二世的反動統治,從荷蘭迎立威廉三世繼承王位,建立起議會制君主立憲政權。這就是資產階級歷史學家所謂的“光榮革命”。其實,“光榮革命”不過是資產階級和新貴族與封建勢力,在犧牲勞動群眾利益基礎上所達成的階級妥協,它宣告了英國資產階級革命的終結。

洛克正是1688年階級妥協的產兒。他的政治生涯與當時英國的階級斗爭緊密相聯。他的唯物主義經驗論哲學思想表述了資產階級世界觀和方法論。他的社會政治理論為1688年妥協所建立的議會制君主立憲資產階級國家進行了全面辯護。作為一位資產階級哲學家和政治思想家,洛克完成了時代賦予他的歷史使命,同時也深刻地反映出他所從屬的英國資產階級的妥協性和不徹底性。

1632年8月9日洛克誕生在一個商人家庭。他的父親是小土地所有者,做過鄉村律師,是一位清教徒。在內戰時期,他的父親參加過克倫威爾的革命軍隊,是議會的支持者。在這樣的家庭中,洛克從小受到資產階級革命思想的熏陶。洛克在14歲以前沒有進過學校,他的啟蒙教育是父親親自進行的。1646年,洛克進威斯敏斯特學校。1652年,他進牛津大學基督教會學院。但是牛津的生活使他失望,學業上所獲甚微。煩瑣哲學家們的“文字游戲”使他不耐煩。當時,牛津大學尚未取消對清教徒的約束,更使他感到壓抑。洛克用大部分時間攻讀經驗科學;與波義耳、牛頓等科學家結識和交往,使他對氣象學、物理學、化學和醫學產生濃厚興趣。與此同時,洛克也潛心研究培根、笛卡兒等人的哲學著作,并極為關心宗教和道德問題,初步形成了他關于宗教寬容思想的基礎。

1665年,洛克被外交職務吸引離開了牛津,生活道路發生轉折。第二年,他結識了艾釋黎勛爵(即后來的輝格黨領袖舍夫茨別利伯爵),與他建立起終生的友誼。他做了艾釋黎的秘書、醫學顧問、私人代表和勛爵兒子的家庭教師。這導致他參與輝格黨與托利黨的政治斗爭。1672年艾釋黎擔任商會主席和英國大法官,洛克因此更深入地接觸到政治事務。后來,繁重的工作損害了他的健康,不得不到法國休養了三年。1679年洛克返回倫敦,參與了議會試圖開除天主教徒約克公爵所引起的政治斗爭。當舍夫茨別利逃亡荷蘭并于1683年死亡在那里以后,洛克為逃避保皇黨的迫害也逃亡荷蘭。

1689年2月,洛克回到英國,但是健康不佳迫使他到鄉下休養。這時他娶了一位年輕的太太,平生第一次有了安逸的家庭。閑適的鄉村生活并沒有消磨掉洛克的事業心。他密切關心著政治和社會動態,把隱居變為從事著述的大好時機。他連讀發表了《論寬容異教的通訊》(1689)、《政府論兩篇》(1689)、《人類理智論》(又譯《人類理解論》、《人類悟性論》,1690)等著作,把多年的研究成果公諸于世,組成一個關于哲學、政治、宗教、倫理思想的完整體系。

洛克晚年曾帶病接受公職,從1696年起任英王政府的商業監督官。他于1700年辭職退休,1704年逝世,享年72歲。

經驗論在英國有悠久傳統。洛克是自弗蘭西斯·培根和霍布斯以來英國唯物主義經驗論發展的集大成者。他站在唯物主義立場,在當時最系統地表述和論證了經驗主義認識論的主要原理。洛克哲學的基本精神和主要內容,集中體現在對天賦觀念論的批判和對知識起源于經驗的論證兩個問題上。

自十五世紀開始,近代自然科學和唯物主義哲學的發展,給神學唯心論以沉重打擊。但十七世紀中葉以來,在歐洲大陸上,天賦觀念論等唯心主義思辯哲學到處泛濫,起著為宗教信條辯護和阻礙自然科學發展的反動作用。洛克在他的《人類理智論》一書中,系統地研究了認識的起源、認識的過程和獲得知識的途徑等問題,使早在培根、霍布斯那里已經提出的原則,第一次得到詳細論證,有力地揭露和批判了天賦觀念論。

天賦觀念論認為人的一切思想、觀念都是人的靈魂先天具有的。古代的柏拉圖鼓吹人的知識不過是對靈魂從“理念世界”所獲知識的“回憶”;近代的笛卡兒則認為人們關于上帝、實體、數學公理等觀念是“與生俱來的”,借助于這些天賦觀念,就可以推導出全部知識的體系。針對這種荒謬的論調,洛克主張:人的一切觀念和知識都是后天才有的,是從經驗中得來的,人的頭腦中并沒有天賦原則。他從認識的起源、并不存在“普遍同意原則”、天賦觀念論的矛盾百出和危害性等幾個方面,對這種欺人之談予以深刻批判。

與天賦觀念論相對立,洛克著重闡述了人的認識能力和人類知識的經驗起源問題,從而繼承和發揮了培根、霍布斯的唯物主義經驗論。他提出“人心是白板”的著名論斷。他認為,世界是客觀存在的,人通過自己的感官與客觀事物接觸,獲得各種感覺經驗,形成各種觀念和知識。他說:“凡是在理性中的、都已先存在于感覺中。”因此感覺經驗是認識的基礎。顯然,洛克的“白板論”是堅持從物到感覺再到思維的唯物主義認識論。但是,限于當時的科學水平,洛克的認識論是不徹底的。他提出,在感覺經驗之外,還有一種“反省經驗”(諸如人的愛憎、意愿、推理等思維活動和心理活動所得到的經驗)作為人心的“內部經驗”,也是觀念的來源。洛克不了解人的思維活動和心理活動也是離不開感覺經驗的。“反省”仍然基于“感覺”,不是憑空出現的。因此,承認有脫離感覺活動的“反省”,顯然是一種唯心論的先驗論。把反省和感覺等量齊觀,必然導致“二重經驗論”。這反映了洛克思想中的某些混亂、自相矛盾和向唯心主義的搖擺。

洛克關于知識起源理論的主導方面還是唯物的。這種唯物主義精神,在他進而分析感覺經驗的客觀內容時,就更明確地表達出來。洛克認為,感覺是外部事物作用于人的感官產生的,由于外物性質不同,它們作用于人的感官所產生的感覺也不同。他所謂事物的“性質”,指的是外物作用于感官使人產生各種感覺的能力。他認為物體的“性質”即能使人產生感覺的客觀能力有兩種:第一性質和第二性質。“第一性質”是指物體的體積、形狀、廣延、動靜等可以用數量關系表示的部分,它們是物體固有的,因而洛克也稱之為“原始的”性質;人們關于這些性質的觀念與這些性質在形態上相“契合”,是映象。“第二性質”是指物體具有的能使人產生顏色、聲音、滋味等感覺的能力。這些能力也是客觀存在于物體之中的,是物體的屬性,但它們與第一性質有兩個不同之點,第一,它們依附于第一性質,是組成物體的物質微粒不同組合、排列等運動產生的,因而第二性質隨第一性質的變化而變化,是物體從屬的性質;第二,它們在作用于人的感官使人產生第二性感覺時,感覺與形成感覺的客觀能力在形態上“不相似”,不是映象。這兩種感覺經驗作為認識的源泉都是可靠的。

洛克還探討感覺經驗怎樣構成知識的問題。他認為,要了解人的認識過程,必須首先找出構成人類知識大廈的磚石。而人通過感覺和反省得來的觀念就是這種“磚石”,他稱之為“簡單觀念”。簡單觀念就是基本的、不能再分的觀念,它們的不同組合形成“復雜觀念”,進而構成人類的各種知識,既包括對于事物的感性認識,也包括理性認識。洛克不了解認識從簡單到復雜的過程也就是從感性到理性的能動的飛躍過程,所以他把理性認識理解為只是簡單觀念的機械總和,認為抽象概念完全是主觀活動的產物,只表示事物的現象,不能揭示本質。狹隘的經驗論和機械論形而上學使他不能理解人類在認識過程中,運用理智對感性材料進行由此及彼、由表及里的加工,通過理論思維,可以透過現象認識本質,從個別達到一般。洛克關于事物本質無法認識的觀點,實際上是一種不可知論。

總之,洛克的哲學思想,其主導方面是唯物論的經驗論,但在一些問題上又有唯心主義和不可知論的成分。這種不徹底性,生動地反映了當時英國資產階級的兩面性和妥協性。

洛克的社會政治思想體現在《政府論兩篇》中,主要包括兩個內容:對“君權神授”、“王位世襲”等鼓吹封建專制論調的批判和為1688年所建立的議會制君主立憲政權的辯護。

封建統治者和衛道士宣稱國王的專制權力直接來自上帝,他的王位應該世襲。他們妄說“人祖”亞當的個人統轄權和父權是上帝親自賜予的,而國王正是亞當的長房后嗣,理所當然要世代承替這種統治權。洛克駁斥說,既沒有自然法,也沒有上帝的明文法確定亞當享有對世界的統轄權,而由于年代久遠,誰是亞當的嫡系子孫也無從考察,因此即便亞當享有統治世界的權力,由于無法確定他們的繼承人,也就沒有根據利用亞當來為國王的專制權力辯解。

針對這種“君權神授”的封建說教,洛克利用當時流行的“自然狀態”、“自然法權”和“社會契約”論,提出了自己的政治主張。洛克不同意霍布斯把人類的原始狀態說成是“一切人反對一切人的戰爭”,而認為“自然狀態”是一種“和平、善意和互相幫助”的狀態。他也不同意霍布斯關于人類訂立契約進入“社會狀態”后把全部自然權利轉讓給君主的說法,認為君主不是締結社會契約的第三方,而是訂約一方,他必須受契約的約束,有履行契約的義務,必須按“大多數人”的意志行事,承認生命、自由、平等和私有財產是人們不可轉讓的權利,任何人無權侵犯。君主如果破壞了這種社會契約,就是暴君,人民有權推翻他的統治。洛克不贊成君主專制,也不贊成共和國,而主張君主立憲制。洛克的議會制君主立憲思想,是為資產階級1688年的妥協作辯護的。他關于“自然狀態”是“和平、善意和互相幫助”狀態的說法,是在為這種階級妥協尋找歷史根據。他關于君主不得侵犯人們“不可轉讓”的某些自然權利的說法,又是在論證資產階級革命推翻封建君主專制制度的合理性。他所謂君主必須按“大多數人”的意志行事,則是在強調國家必須按議會制度所體現的資產階級的意志來治理。這一切都說明,洛克認為君主立憲制是社會契約所能產生的最理想的政體。

洛克還首次提出了國家分權的學說,認為分權是保障自由、平等和私有財產,防止專制壓迫的最好辦法。他認為國家權力有三種:立法權、行政權和聯盟權。立法權是最高權力,屬于議會,行政權和聯盟權即處理外交事務權屬于君主。洛克的分權思想體現了資產階級限制君權,通過議會掌握國家最高權力的階級要求,同時也反映了資產階級與封建勢力妥協的歷史事實。

洛克一貫主張信仰自由和寬容異教,反對教會專橫和政教合一,倡導教會和國家分離。洛克關于寬容異教的思想,對歐洲近代信仰自由觀念的傳播起了巨大作用,為資產階級爭取思想解放,擺脫封建宗教勢力的精神枷鎖提供了理論武器。

洛克在西方近代歷史上的影響是巨大的。他的唯物主義經驗論經伏爾泰介紹到法國,成為十八世紀法國唯物論的重要理論來源,在啟蒙運動和法國資產階級革命中產生了深刻影響。他的社會政治理論奠定了近代資產階級國家學說的基礎。他所提出的自由、平等思想在美國革命和法國革命時期被發展為“天賦人權”和“自由、平等、博愛”的資產階級革命口號,成為《獨立宣言》和《人權宣言》的理論根據。他的分權主張被孟德斯鳩發展為三權分立的國家學說,成為美國、法國等資本主義國家的立國原則。

![]()

只有洛克才可以算是我們時代勝似希臘最輝煌的時代的偉大榜樣。

——伏爾泰

培根被認為經驗哲學的首領;在這個意義上,他是萬古留名的。

——黑格爾

上一篇:毛奇

下一篇:洛克菲勒,納爾遜·奧爾德里奇