崤之戰(zhàn)(公元前67年)

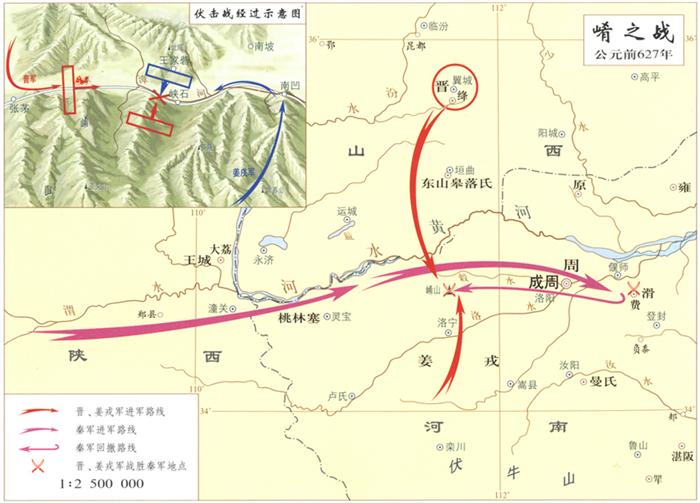

公元前627年,晉秦為爭(zhēng)奪中原霸權(quán),晉軍在崤山(今河南陜縣、洛寧西北)全殲秦軍的一次伏擊殲滅戰(zhàn)。

鄭國(guó)地處中原腹地,交通便利,農(nóng)、商業(yè)均極發(fā)達(dá),是謀霸中原必須控制的戰(zhàn)略要地。周襄王二十四年(公元前628年),鄭文公、晉文公相繼死去,助鄭防守的秦大夫杞子,密請(qǐng)秦穆公乘機(jī)襲取鄭國(guó)。秦大夫蹇叔等認(rèn)為遠(yuǎn)途奔襲,“師勞力竭”,“且行千里,其誰(shuí)不知”,必難成功。但秦穆公不聽諫勸,堅(jiān)持出兵。蹇叔判斷“晉人御師必于崤”,“崤有(南北)二陵”,秦軍“必死是間”。當(dāng)年末,秦以孟明視、西乞術(shù)、白乙丙為將,率軍越晉之南境及周畿進(jìn)襲鄭國(guó)。次年二月,進(jìn)至滑國(guó)(都費(fèi),今河南偃師東南)境,遇販牛去周的鄭國(guó)商人弦高,弦高判斷秦軍是為襲鄭而來(lái),遂假托受鄭穆公之命前來(lái)犒勞秦軍。孟明視認(rèn)為鄭已有防備,將難以襲取,遂滅滑而還。在鄭的杞子等秦人亦分逃齊、宋。

晉大夫先軫等,視秦襲鄭、滅滑是對(duì)晉霸權(quán)的挑戰(zhàn),認(rèn)為“一日縱敵,數(shù)世之患”。晉穆公遂親自率軍、并調(diào)集居于晉南境的姜戎(今河南洛寧南),在崤山設(shè)伏截?fù)舴祰?guó)的秦軍。晉軍主力部署于崤山隘道西口及南、北兩側(cè)高地,擔(dān)任主攻;姜戎軍埋伏于隘道東口南,負(fù)責(zé)助攻及斷敵退路。四月二十日,秦軍進(jìn)入伏擊地區(qū),晉、姜戎軍發(fā)起突襲,全殲秦軍,俘秦三將。

此戰(zhàn)創(chuàng)造了春秋時(shí)期典型的伏擊殲滅戰(zhàn)例,并暫時(shí)遏制了秦國(guó)東進(jìn)的勢(shì)頭。

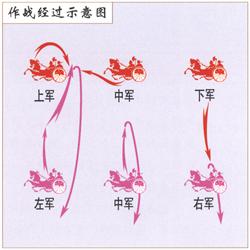

作戰(zhàn)經(jīng)過(guò)示意圖

弓

中國(guó)古代用于彈射箭或彈丸的遠(yuǎn)射兵器,是冷兵器中發(fā)明時(shí)間最早和使用時(shí)間最長(zhǎng)的兵器之一。

弓由弓臂和弓弦構(gòu)成。弓臂一般采用竹或木材制作,再纏絲涂漆。戰(zhàn)國(guó)以后的弓一般在內(nèi)側(cè)粘貼牛筋,增加彈性。弓弦材質(zhì)為動(dòng)物筋,具有很好的韌性和強(qiáng)度。弓臂中部用于手持的部位稱為“柎”,兩端裝弦的部位稱為“弭”,多用硬木、角或骨等材料制成。

弓最早是原始部落人的狩獵工具,后演進(jìn)為兵器。據(jù)考古發(fā)現(xiàn),中國(guó)使用弓矢的歷史至少有3萬(wàn)年。中國(guó)古代軍隊(duì)歷來(lái)重視使用弓箭。從周朝開始,“射”就列為“六藝”之一。秦漢時(shí)期崇尚強(qiáng)弓硬弩,滿弓勁射。宋朝的騎兵多采用速射戰(zhàn)法,強(qiáng)調(diào)發(fā)射箭矢的效率。明朝以后的射法理論則主張用軟弓長(zhǎng)箭,“莫患弓軟,服當(dāng)自遠(yuǎn)”(《紀(jì)效新書》),制弓技術(shù)不再單純追求挽力強(qiáng)度。至清朝后期,弓箭終被火器淘汰。

春秋竹弓

春秋銅鏃

上一篇:《岳飛收復(fù)襄陽(yáng)等六府州之戰(zhàn)(114年)》真實(shí)記錄與故事

下一篇:《徐州會(huì)戰(zhàn)(197年1月~198年6月)》真實(shí)記錄與故事