徐州會戰(197年1月~198年6月)

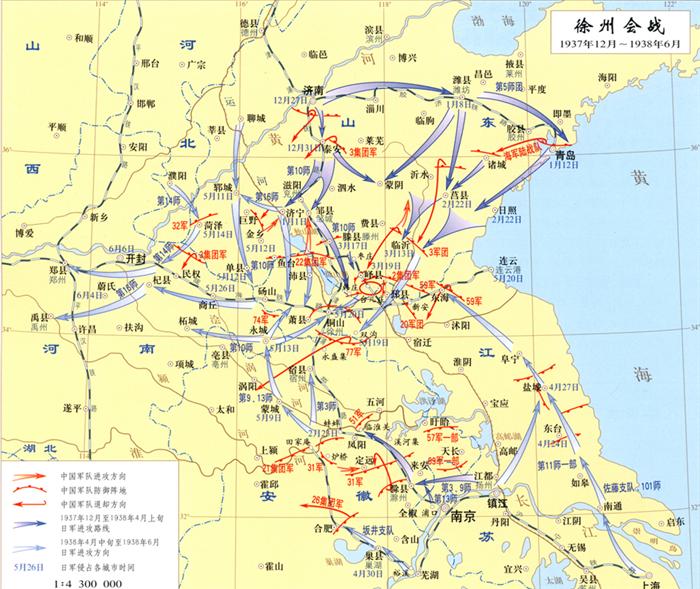

1937年12月至1938年6月,中國第5戰區的軍隊與日軍華北方面軍、華中派遣軍在以徐州(徐州在民國一段時期稱銅山,因圖名關系,文中亦稱徐州,而地圖內以當時的行政名稱標注)為中心的津浦(天津至浦口)路、隴海(蘭州至連云港)路地區進行的大規模防御作戰。

1937年12月下旬,日軍從南北兩個方向向徐州發動進攻。南路日軍華中派遣軍一部從鎮江渡長江向淮河推進,至1938年2月6日推進至安徽的全椒、滁縣(今安徽滁州)、臨淮關、蚌埠一線。北路的日軍華北方面軍由山東的濰縣(今山東濰坊)南犯,至2月間,已達濟寧、泗水、蒙陰、諸城、青島一線。這樣,形成了對徐州的南北夾擊之勢。為確保徐州,第5戰區司令長官李宗仁實施了對北路日軍采取攻勢,對南路日軍采取守勢的作戰計劃。12日夜,中國守軍開始向濟寧、鄒縣(今山東鄒城)方面的日軍發動牽制性進攻,但進展甚微。3月13日,日軍占領臨沂后,進入嶧縣(今山東棗莊嶧城)附近。由此,第5戰區的“南防北攻”的作戰計劃被日軍進攻所破壞。從3月14日開始,日軍瀨谷支隊由鄒縣沿津浦路南下,當日攻入界河,迂回至中國守軍第22集團軍之側背,16日向滕縣(今山東滕州)發動進攻,揭開了臺兒莊地區戰斗的序幕。臺兒莊地區戰斗打響后,中國守軍拼死防守滕縣,第122師師長王銘章以下大部官兵殉國。3月28日,攻入臺兒莊之日軍,被守軍第31師圍攻,至4月7日,除一部日軍突圍至嶧縣附近固守待援外,其余被殲滅,取得了殲敵1萬余人的重大勝利。

日軍從臺兒莊地區的作戰中發現中國守軍重兵集結于徐州,遂于4月7日發出對徐州作戰命令,決定集結華北與華中兵力,從南北兩個方向會攻徐州。中國軍事當局在臺兒莊戰斗勝利的鼓舞下,大力增強第5戰區力量,使其總兵力達到45萬人。從5月初開始,日軍再次向臺兒莊地區發起進攻,中國守軍雖進行了逐次激烈的抵抗,但未能擋住日軍攻勢。中國守軍于13日開始全線撤退,除一部受到日軍阻擋轉向蘇北,大部撤退至豫南和鄂北地區。19日,日軍占領徐州。在中國守軍突圍之時,日軍乘機占領了鄆城、菏澤、商丘及徐州附近城鎮。6月6日,日軍占領開封,危及鄭縣(今河南鄭州)。為阻止日軍繼續南進,9日,蔣介石下令炸毀花園口的黃河大堤,造成豫(河南)、皖(安徽)、蘇(江蘇)三省廣大平原的黃泛區,給廣大人民群眾帶來巨大災難。日軍向黃泛區以東撤退。

徐州會戰歷時5個多月,雙方均投入兵力數十萬。共斃傷日軍3.2萬余人,牽制和消耗了日軍的力量,對遲滯日軍進攻武漢起到了一定作用。

上一篇:《崤之戰(公元前67年)》真實記錄與故事

下一篇:《旭烈兀西征(15~160年)》真實記錄與故事