蒙蒙巴蜀雨·青城山之旅·青城山·道教祖山

道教天師、五斗米道的創(chuàng)始者張?zhí)鞄熗砟觑@道于青城山,并在青城山羽化。此后,青城山成為天師道的祖山,全國各地歷代天師均來青城山朝拜祖庭。

張道陵與天師道祖山

據(jù)《三國志·張魯傳》等史籍記載,張道陵,原名張陵,客居四川,學(xué)道于與青城山同出一脈的鶴鳴山中,依據(jù)《太平經(jīng)》造作道書,自稱出于太上老君口授,并根據(jù)巴蜀地區(qū)少數(shù)民族的原始宗教信仰,奉老子為教主,以《道德經(jīng)》為經(jīng)典,創(chuàng)立了五斗米道,五斗米道又稱天師道。因而張陵被后世尊稱為天師,改其名為張道陵。后張道陵從鶴鳴山到青城山顯道,羽化于青城山,青城山因此名列道教十大洞天中的“第五洞天”,有“神仙都會”之稱,并與龍虎山、武當山等并稱中國四大道教名山。

天師洞又稱常道觀,因張道陵曾于此講道而得名。傳說那時青城山有惡魔為害百姓,吞噬六畜,張道陵怒而斬之,為民除害。天師洞左側(cè)的三島石鼎足危立,上合下分。據(jù)說,張?zhí)鞄熃的е畷r,忽然電閃雷鳴,巨石從空中飛來,張陵心知妖魔作怪,揮劍一劈,巨石一分為三,形成“三島石”奇觀,又稱試劍石、降魔石。故有記曰:張陵“自渠亭鶴鳴,頓駕茲嶺(指今第三混元頂),行明威之法,清滌林澤,折沖萬里,拔鬼城鬼市”。(唐杜光庭《修青城山諸觀功德記》)。清光緒九年(1883),天師第六十一代孫張仁晸來此祭祖時,親自題刻了“降魔”二字于石上。

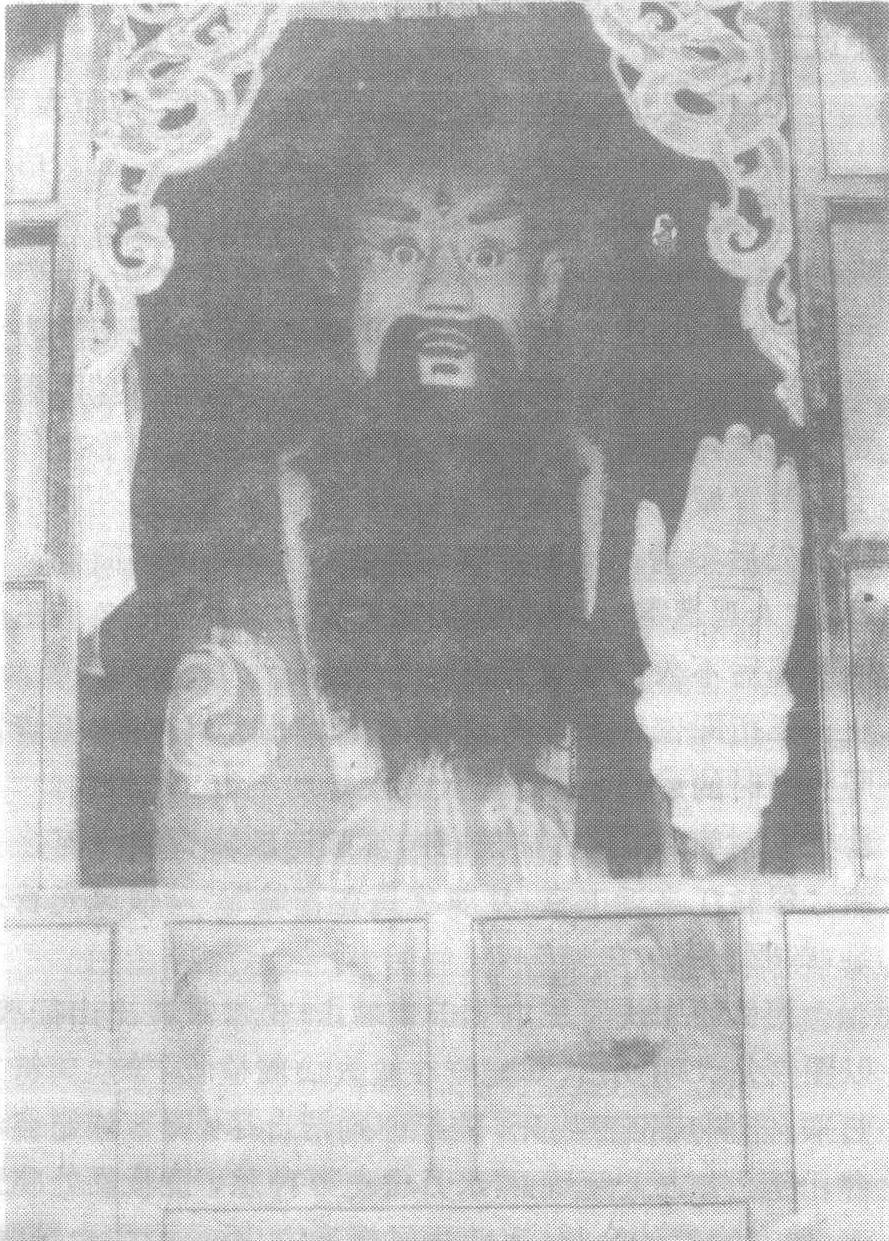

四川青城山天師洞張道陵像

降魔之時,張?zhí)鞄熯€用畫符之筆,擲向群魔,筆鋒所向,山石為開,喝令魔王不得再危害百姓。從此“人處陽明,鬼行幽暗”。朱筆劃山,墨跡成溝,這就是天師洞后山古龍橋?qū)γ娴囊粭l深二十余丈、寬五丈余的“擲筆槽”。

天師洞門前有一株古銀杏,高約50余米,胸圍7.06米,直徑2.24米。據(jù)說乃張?zhí)鞄熓种玻瑯潺g已達兩千余年。李善濟《銀杏歌》贊曰:“玲瓏高出白云溪,蒼翠橫鋪孤鶴頂;姿如鳳舞干云霄,氣如蟠龍棲巖谷。”

青城山的古建筑、古遺址、宗教活動、歷史傳說和飲食習俗,無不滲透著道教文化的精神,被譽為活的“道教博物館”。

東晉葛洪《抱樸子·金丹篇》云:“青城山、峨眉山,此皆是正神在其山中,其地或有地仙之人。”唐代徐太亨稱青城山為“仙都眾妙之奧,福地會昌之域,張?zhí)鞄熡鸹幯伞?《青城山丈人祠碑》)。《后漢書·劉焉傳》曰:“陵順帝時客于蜀,學(xué)道鶴鳴山中,造作符書,以感百姓,受其道者,輒出米五斗,故謂之米賊。陵傳子衡,衡傳子魯。”張陵的后人嗣襲“天師”稱號,稱“天師世家”。張陵之后,青城山先后出現(xiàn)了天師道正一派、上青派、清微派、全真道龍門派等道教流派。

建福宮·鬼城山

建福宮始建于唐,在青城山麓,又稱丈人觀。傳為青城山主治神仙、五岳丈人寧封修道處。

宋彭乘《五岳真君殿記》曰:“赤城洞天,則龍蹻寧先生所治也。先生嘗為陶官,通神幽隱,或履蹈烈焰,隨煙上下,黃帝順風禮問,受《龍蹻經(jīng)》,得御風云術(shù),遂封五岳丈人。”現(xiàn)共兩院三殿,清代重修,尚存明慶符王妃梳妝臺及委心亭、乳泉亭等。近年新修了題有“青城山”的彩色牌樓。

南宋淳熙二年(1175),成都制置使范成大奏請皇上賜名“會慶建福宮”,寓古謠“帝以會昌,神以建福”之意,簡稱建福宮。范成大《吳船錄》云:“三十里至青城山,門曰寶仙九室洞天。夜宿丈人觀,觀在丈人峰下,觀之臺殿上至巖腹。”

建福宮的過雨亭,又名“鬼城山”,據(jù)說是戰(zhàn)國時代鬼谷子隱居處。鬼谷子又稱岷山真人,名列蜀中八仙之首。他的學(xué)生蘇秦和張儀被譽為“百家爭鳴”中縱橫家的杰出代表。杜甫來此游覽,妙手偶得如此佳句:“丈人祠西佳氣濃,緣云擬住最高峰。”玲瓏古雅的緣云閣即由此得名。

范長生與長生宮

建福宮東側(cè),林立的石筍峰危而不傾。傳說諸葛亮游覽青城時,曾在此發(fā)現(xiàn)一通碑文離奇難辨的《蠶叢氏啟國誓蜀碑》(簡稱蠶叢碑),蜀國名士皆不能識。諸葛亮再游青城之時,訪得巖穴隱士范長生,一見如故。范長生詮誦碑文,諸葛稱賢,敦請他出山。范長生依然逍遙山水,于是,諸葛亮稱他為“逍遙公”。另一說是劉備因請范長生出山未遂而封其為“逍遙公”。西晉惠帝時期,流民領(lǐng)袖李特、李流率眾起義,“長生善天文,有術(shù)數(shù),民奉之如神”(《晉書·李流載記》),慨然援助被困的起義軍,以致軍威大振。李特之子李雄攻下成都,建立了“成漢”政權(quán)。《李流載記》又稱:“雄以西山侯范長生巖居穴處,求道養(yǎng)志,欲迎立為君而臣之”,“長生固辭,勸雄稱尊號。李雄即帝位,國號‘大成’,加范長生天地太師,封西山侯”。

長生宮位于青城山入山處,即范長生修真故址。宋《輿地紀勝》云,范長生在“劉先主時棲止青城山中,以修煉為事,先主征之不起,就封逍遙公,得長生久視之術(shù),劉禪易其宅為長生觀”。南宋范成大曾在《吳船錄》中敘其游長生宮的經(jīng)歷見聞:“甲戍,下山五里,復(fù)至丈人觀。二里早頓長生觀,范長生得道處也。有孫太古畫龍虎二君,在殿外兩壁,筆勢揮掃,云煙氣動,蓋孫筆之尤奇者。殿壁又有孫畫味江龍一睹,相傳孫欲畫龍而不知其真。有丈夫過云:君欲識真龍乎?忽變而夭矯,孫諦視,畫得之,視稍久一目遂眚,即此畫也。舊壁宣和間取入京師,臨行道士慕名筆募于新壁。”今存有清人黃云鵠《光緒六年谷雨長生觀曉起聽仰之道人彈琴》詩碑。詩云:“山深曉宜睡,入簾花氣香。起來面層嶂,萬匯熙朝陽。道士彈高山,使我百慮忘。范賢儻可即,千秋共徜徉。”1968年,長生觀不幸失火。遺構(gòu)存于青城制藥廠內(nèi)。

讀書臺·祖師殿·玉清宮

讀書臺在山腰祖師殿,傳為杜光庭讀書處。

杜光庭(850—933),字賓圣、圣賓,唐末五代道士、文學(xué)家。他喜讀書,工辭章,應(yīng)舉不第,于是在浙江天臺山出家當?shù)朗俊V泻驮?881),他隨唐僖宗避亂入蜀,后事前蜀王建、王衍,被任為戶部侍郎,封蔡國公、傳真天師。他晚年居青城山三十余年,《廣成集》、《道教靈驗記》、《虬髯客傳》等著作大多在此完成。他將天師道傳統(tǒng)與上清道結(jié)合,對道教理論的總結(jié)和發(fā)展,作出了突出貢獻。宋陸游詩云:“山中猶有讀書臺,風掃晴嵐畫幛開。華月冰壺依舊在,青蓮居士幾時來。”史載此地原有杜光庭墓,今無存。

祖師殿在宋以前稱洞天觀,宋代更名為清都觀。唐天寶七年(748),道士薛昌居在洞天觀中煉丹修道,后飲章陸酒流血而亡,世人謂之仙去。有浴丹井遺跡留世,宋代王濯以詩感慨滄桑:“天上清都人莫到,山間仙觀又荒涼。惟余舊浴丹砂井,一酌今猶齒頰香。”現(xiàn)存殿宇為清同治四年(1865)重建,供奉真武大帝和三豐祖師。馮玉祥在附近建有聞勝亭。

玉清宮在丈人峰北坡,天真觀舊址,始建于1938年,相傳與藥王孫思邈有關(guān)。孫思邈是唐代著名醫(yī)學(xué)家、道士,被后世尊為“藥王”,道教稱其為“藥王孫真人”。傳說孫思邈晚年曾居青城山,并在此完成多部著述。玉清宮同祀?yún)巫妗⑶鹱妗幏庹扇撕退幫鯇O真人。

帝王垂青

青城山歷來為帝王所垂青,從黃帝封“五岳丈人”到明末慶符王屯兵,許多帝王都在這里留下軼聞遺跡。

青城山又名丈人山。相傳軒轅黃帝為了戰(zhàn)勝蚩尤,統(tǒng)一中華大地,曾遍歷五岳尋訪高人,在青城山向一位叫寧封的仙人問得“龍蹻飛行”之道,于是就封寧封為“五岳丈人”,統(tǒng)領(lǐng)五岳。今山中尚存訪寧橋、問道亭、軒皇臺等遺跡。后人在三清殿后建了黃帝祠,記述其事并祭祀黃帝。于右任先生撰題的楹聯(lián)意境深遠、書法絕美:“啟草昧而興,有四百兆兒孫飛騰世界;問龍蹻何道,是五千年文化翊衛(wèi)神州。”馮玉祥將軍也曾于1943年撰題頌詞刻于祠前軒轅黃帝碑上:“軒轅黃帝,偉大民祖,戰(zhàn)功烈烈,仁愛各族,制禮作樂,能文能武,垂教子孫,流芳千古。”

青城山長聯(lián)(建福宮后殿楹聯(lián))中有句云:“可憐林深杜宇,幾番喚望帝歸魂。”即喻望帝歸隱青城山的故事。

清代咸豐年間在金華宮舊址發(fā)掘出一個重達千斤以上的鐵鑄鼎,鼎腹外壁祥云繚繞,八條飛龍栩栩如生,工藝高超。據(jù)考證,這是唐睿宗的兩個女兒玉真公主和金仙公主焚香修煉用的飛龍鼎。兩位公主在太極元年(712)遁入道教之門,曾在青城山金華宮(舊址在祖師殿)修道隱居,二十多年后羽化登天。

唐玄宗雖從未駕幸青城山,卻與青城山關(guān)系極大。青城山腳的飛赴寺僧眾于公元689年占領(lǐng)了常道觀(今天師洞),企圖把道家洞天變?yōu)榉鸺沂サ兀瑒輪瘟Ρ〉牡朗總冎缓盟奶幐鏍睢_@場官司在信佛不信道的武則天執(zhí)政時期打了三十多年了無結(jié)果。開元十二年(724),信道的唐玄宗降詔,敕令“觀還道家,寺依山外”。青城山道士六年后將這道“護身符”刻石立碑于宮中,這就是藏于三皇殿中的唐玄宗詔書碑。青城山原名清城山,唐玄宗在詔書中改“清”為“青”,雖不知何故,卻從此叫作青城山。

《五代史·前蜀世家》載,前蜀皇帝王衍“嘗與太后、太妃游青城山,宮人衣服皆畫云霞,飄然望之若仙。衍自制《甘州曲》述其狀,上下山谷,衍常自歌,使宮人和之”。太后、太妃原為成都城內(nèi)徐姓人家的兩個女兒,天姿國色,擅長詩文,被王衍之父皇王建納為二妃。王衍即為大徐妃之子。小徐妃因“花不足擬其貌似花蕊輕也”而被王建直呼為花蕊夫人。王建也曾帶領(lǐng)皇后和兩位徐妃等數(shù)十人游青城山,宿丈人觀,月余不返。大臣李庭珪和小徐妃都先后奏請王建回都親理朝政,唯有皇后不同意。次日,丈人觀遭雷擊,皇后在轟雷中死去。大驚失色的王建回成都后不久也駕崩了。

王衍即位后不理朝政,卻在青城山大興土木,上清宮即為當時的建筑。花蕊夫人多次規(guī)勸王衍。盡管如此,花蕊夫人對青城山也情有獨鐘,常賦詩歌詠青城山河之秀麗:“翠驛江亭近玉京,夢魂猶是在青城”,“所恨風光看不足,卻驅(qū)金翠入龜城”。

相傳明末慶符王屯兵于青城山。他常帶兵出山征戰(zhàn),以圖恢復(fù)大明江山。其妃則在丈人山麓梳妝,等候慶符王歸來。不料慶符王戰(zhàn)死,陳妃亦殉情自盡,留下陳妃梳妝臺,臺上有古人題詩:“水月山花萬種愁,鏡妝高處曉云收。迷離蝴蝶傳金粉,宛轉(zhuǎn)峨眉想玉鉤。香草有情臺畔綠,溪光無語廟門秋。紅顏寂寞知多少?不及荒寒一墓丘。”

上一篇:沉沉帝王夢·京郊之旅·十三陵·連綿十三陵一部明宮史

下一篇:沉沉帝王夢·京城之旅·雍和宮·郁郁乎,雍和宮