煌煌荊楚吟·黃山之旅·歙縣·牌坊之城

歙縣牌坊名馳古今,至今仍存有古牌坊近百座,榮膺“牌坊之城”稱號,并與當地民居、祠堂并稱徽州古建“三絕”。牌坊古稱綽楔,又名牌樓,是門洞式紀念性建筑物古時曾用于店鋪門面以招徠顧客,或作為象征性門樓,更多是為紀念嘉獎“嘉德懿行”之人而建。

在歙縣眾多牌坊中,以許國牌坊最為著名。許國(1527—1596),字維楨,號穎陽,歙縣人。嘉靖四十四年(1565年)進士,歷仕嘉靖、隆慶、萬歷三朝。曾出使朝鮮《歙縣志》載,他“饋遺一天所受,朝鮮勒碑以頌”。萬歷十二年(1584),云南發生邊亂,許國平逆有功,神宗朱翊钅贊譽他“協忠運籌,茂著勞績”,封武英殿大學士,晉少保位極人臣,并敕命建坊旌表。許國身為朝官,能得生前建牌坊,實屬罕見。

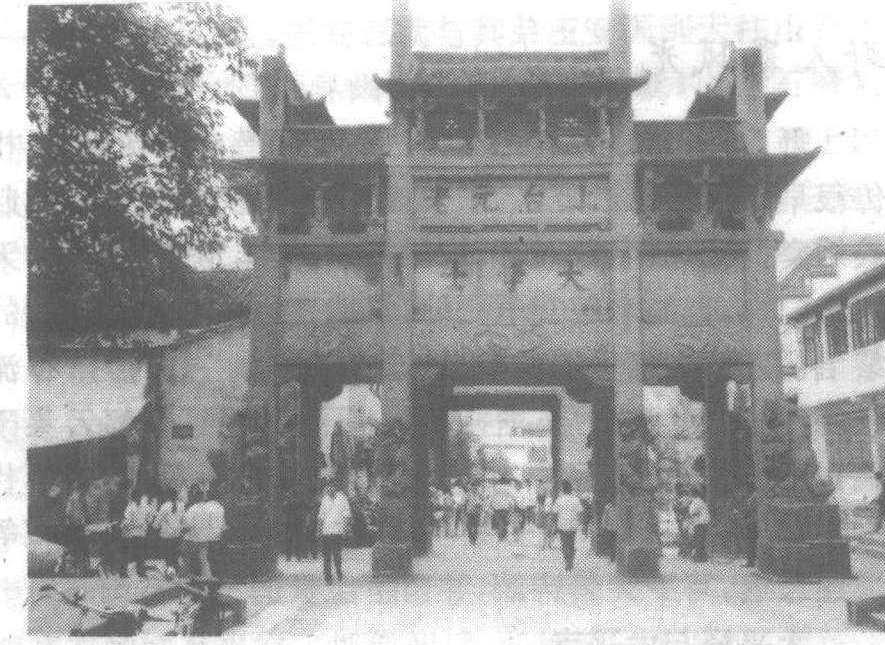

安徽歙縣許國牌坊

許國牌坊,俗稱八腳牌樓,矗立于縣城大街上。它造型獨特,宏偉壯觀。平面呈“井”字形,四面八根粗壯石柱拔地而起,猶如八只碩大無朋的石腳。據有關專家考證,這種獨特的造型,為安徽所僅有。牌坊南北長11.54米,東西寬6.77米,高11.4米。牌坊為仿木結構,通體為堅硬的青石構成,遍飾精美的雕刻:紋案對稱,錯落有致;彩鳳珍禽,翱翔翩躚;飛龍走獸,栩栩如生;雄踞于石基之上的六對石獅,更是威猛傳神。牌坊四面的題款、匾額,相傳出自明代著名書畫家董其昌之手,清人吳梅顛(吳熊)“八腳牌樓學士坊,題額字愛董其昌”的詞句,即詠其事。

在歙縣城西6公里處棠樾村,有安徽省最大的古牌坊群,它包括七座雄偉高大、古樸雅致的石牌坊。

棠樾群坊,兩座建于明代,五座建于清代。清代的五座牌坊,按“忠、孝、節、義”順序排列,忠臣牌坊表彰明兵部左侍郎鮑象賢,孝子牌坊旌表孝子鮑逢昌,貞節牌坊褒揚鮑文齡妻汪氏、鮑文淵妻吳氏,義牌坊弘揚棠樾大鹽商鮑漱芳。據說清朝前期,僅有忠、孝、節三座牌坊,鮑漱芳為光宗耀祖、流芳百世,接受乾隆賜建義字牌坊的交換條件,在棠樾修筑800里河堤、發放三省軍餉,事成坊立,乾隆欣然為義字坊御題“樂善好施”四個大字。這五座牌坊,全由鮑氏家族獨占,恰似乾隆為鮑家祠堂題寫的對聯所云:“慈孝天下無雙里,錦繡江南第一鄉”。明、清兩代所建牌坊,盡管建筑時代有別,但建筑風格卻出奇的相似,充分體現了徽派石雕的“粗獷、雅拙、樸素”,是我國建筑藝術的珍貴遺產,對研究徽派建筑藝術,有重要參考價值。

歙縣牌坊如此眾多,與歙縣經濟文化的發達息息相關。歙州又稱徽州,南宋后,經濟文化重心南移,歙縣成為徽商的發祥地,明清時代更是徽商發展的黃金時代。徽商、晉商并立成為我國商界兩大支柱,因而有“無徽不成鎮”的諺語流傳。當時的一些鹽商大賈,富比王侯,利貸政府,為“恩澤”鄉里,紛紛回鄉創辦、倡導文化事業,使徽州“人文郁起,為海內之望,郁郁乎盛矣!”朝廷為旌表其績,昭示后人,便著其在家鄉建造牌坊。

上一篇:悠悠吳越曲·蘇州之旅·靈巖山·靈巖奇石

下一篇:蕭蕭大漠風·蘭州之旅·天水·玄奘取經留遺跡