佛教建筑·登封會善寺

會善寺位于中岳嵩山太室山南麓積翠峰山腳下,距登封市城關鎮1.5km,為世界文化遺產“天地之中”歷史建筑群的內容之一、全國重點文物保護單位。

會善寺原是北魏孝文帝元宏的一座離宮,后改作佛寺。隋代名為會善寺,后因兵亂焚毀。唐代重建,規模宏大,高僧輩出,唐代著名天文學家僧一行(張遂)即為其一。武則天賜名安國寺。五代、宋元時期屢有修葺,寺名多次更改,元代又復名大會善寺至今。明清時期不斷修整。

會善寺東臥虎山,西盤龍山,缽盂山峙立其南,前有河道自西而東橫亙,注入會善溪。全寺布局由西至東排列:西為凈藏禪師塔、一行戒壇及唐碑,中為常住院,東為清代塔院,常住院東部的會善溪蜿蜒流向東南。

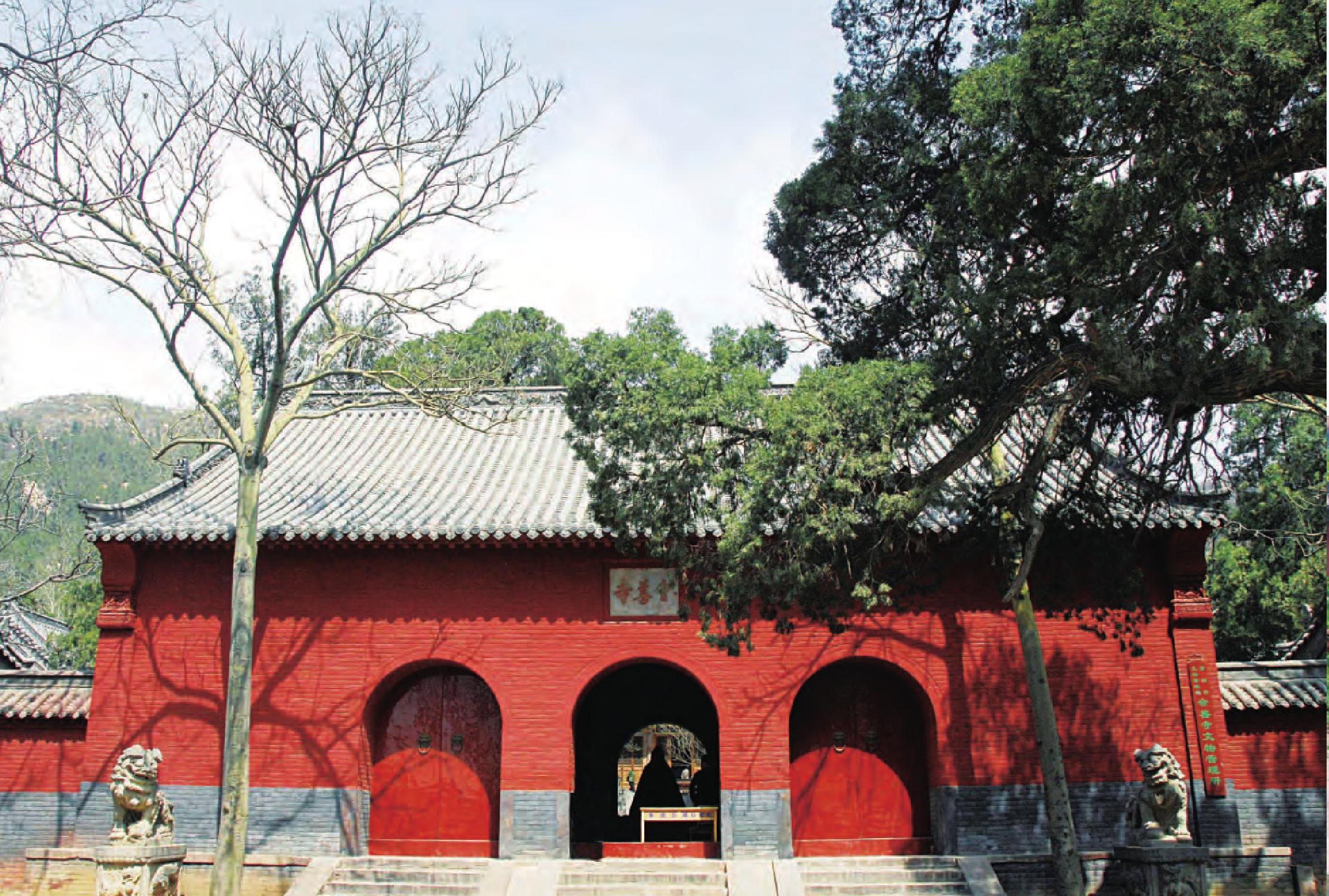

常住院西院為主院,尚存房屋60余間,自南至北依次為照壁及泉池遺址、山門及東西掖門、大雄寶殿、藏經閣及東西廂房。

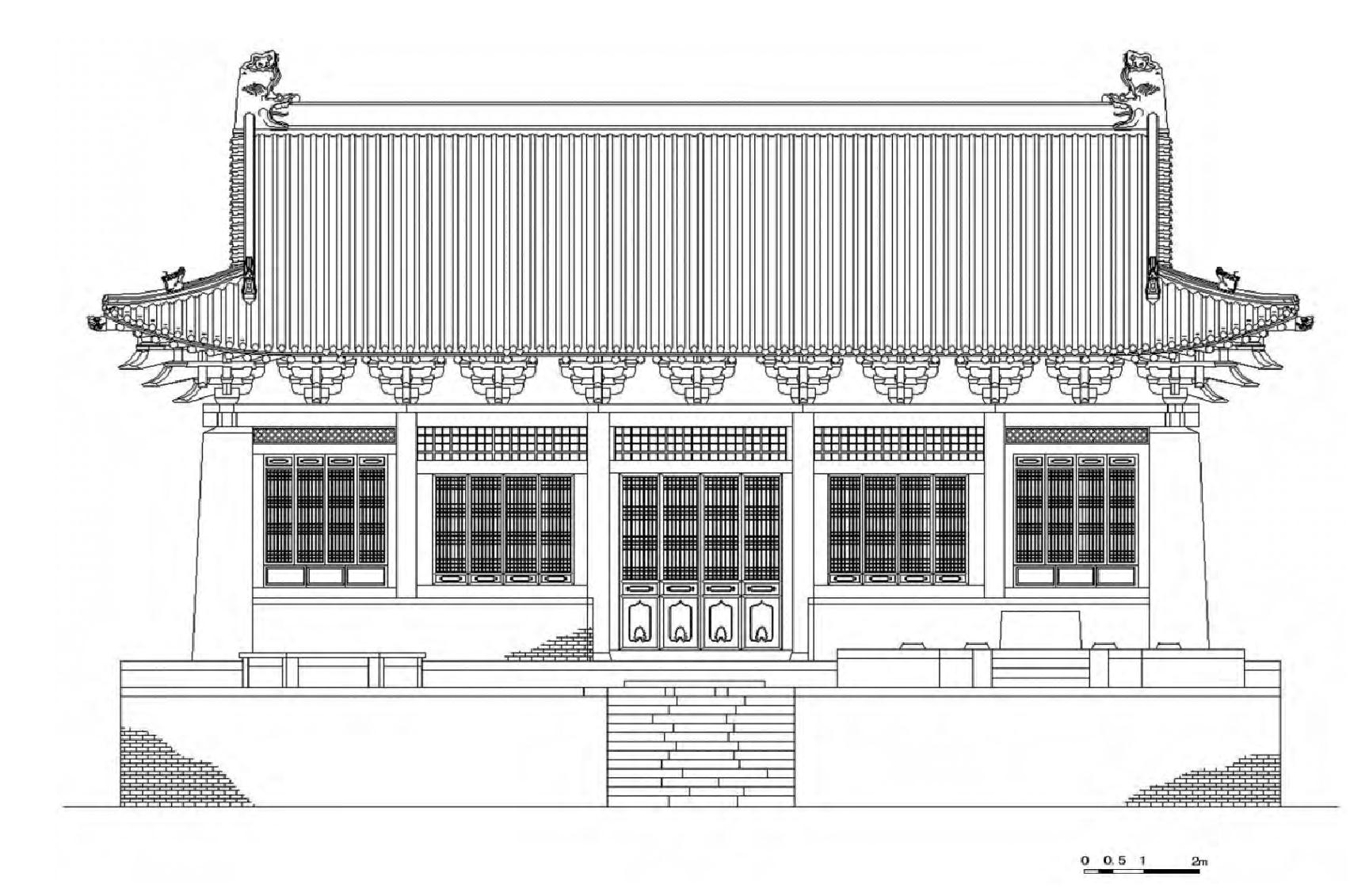

大雄寶殿建于元代,為寺內主體建筑,坐北朝南,面闊五間,進深三間,單檐歇山頂。梁架使用自然材,并向上拱曲,受力較為合理。斗栱布局較為疏朗,每間僅施一朵,使用手法與《營造法式》規定基本吻合。大雄寶殿對研究河南早期建筑以及《營造法式》對元代建筑的影響均有重要價值。

東院原建筑較多,現僅存建于清代的禪窟、執客僧房、住持僧房、齋堂、東僧房等。其中禪窟依山南坡開挖,南面開門,這種以禪窟形式作為僧人參禪的場所,少見于其他寺院。

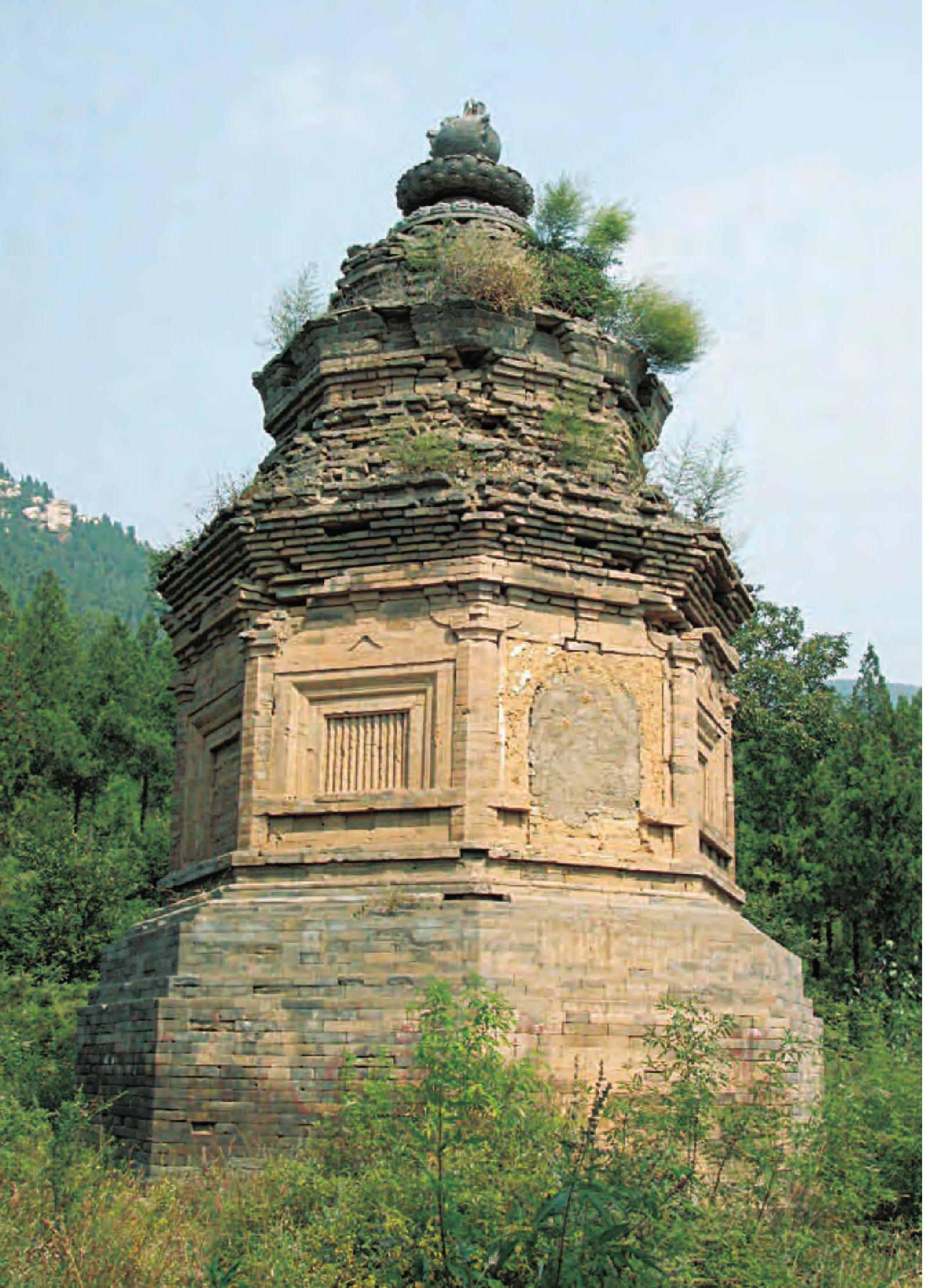

寺院周圍有五座塔。其中凈藏禪師塔位于會善寺西側,該塔建于唐天寶五年(746),平面八角形,單檐亭式仿木結構,為目前國內所見時代最早的八角仿木結構亭式磚塔。

凈藏禪師塔與常住院之間的戒壇遺址據傳是唐代著名天文學家僧一行的活動遺跡。

寺院內外另存有東魏天平二年(535)《中岳嵩陽寺碑》、北齊武平七年(576)《會善寺碑》、唐開元十五年(727)《道安禪師碑》、唐大歷二年(767)《戒壇敕牒碑》、唐貞元十一年(795)《會善寺戒壇記碑》等歷代重要碑刻30余方,是研究會善寺及嵩山宗教歷史的珍貴資料。

山門(司治平提供)

元代建筑大雄寶殿(司治平提供)

大雄寶殿正立面圖(文宣提供)

大雄寶殿元代梁架(司治平提供)

照壁(文宣提供)

唐代一行戒壇及唐代碑刻(司治平提供)

唐代凈藏禪師塔(司治平提供)

上一篇:道教建筑·登封中岳廟

下一篇:道教建筑·登封南岳廟