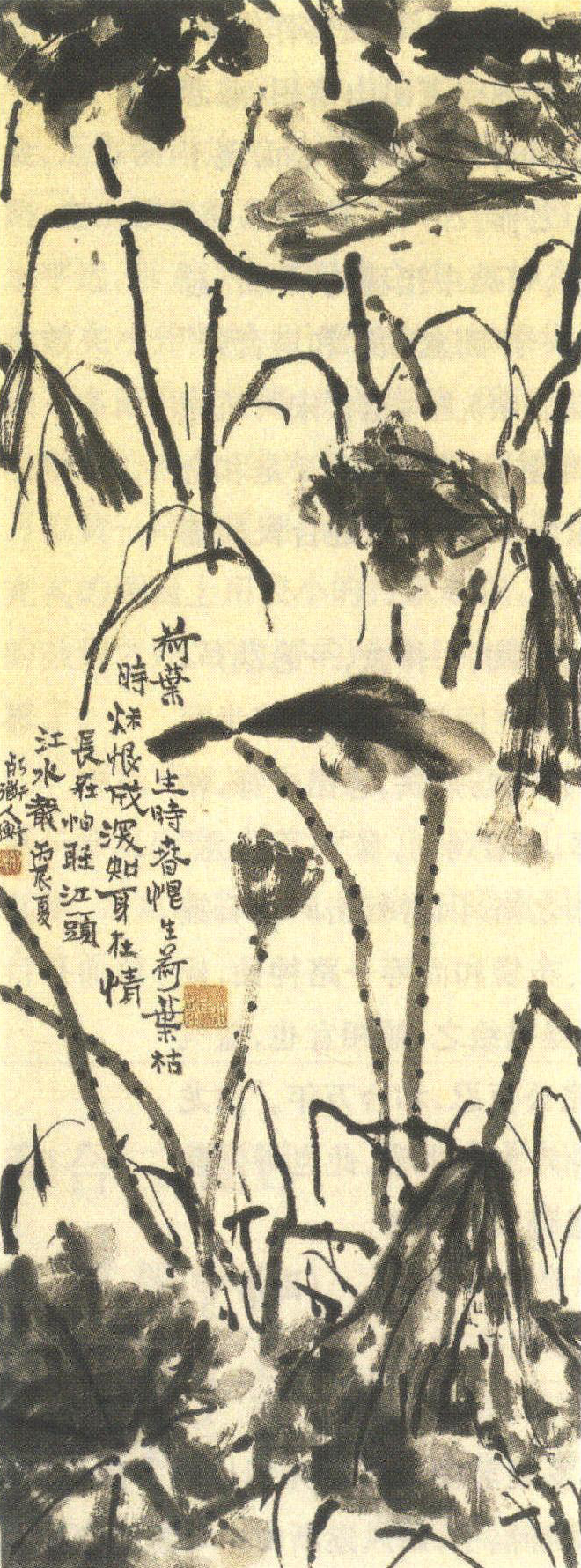

秋荷圖

近代·陳衡恪作

紙本水墨

縱九六.二厘米

橫三二.八厘米

藏?fù)P州博物館

中國(guó)花鳥(niǎo)畫(huà)寫(xiě)意一路發(fā)展至明、清間,先后出現(xiàn)了陳淳、徐渭、朱耷、李鱓、蒲華、吳昌碩等高手,畫(huà)風(fēng)遂漸由小寫(xiě)意嬗變?yōu)榇髮?xiě)意;“荷花”作為畫(huà)家筆下的愛(ài)物,也就成為大寫(xiě)意揮灑的理想題材。陳衡恪早年師從吳昌碩,而他自己又有文人的家學(xué)淵源,因此荷花成為他鐘愛(ài)之物應(yīng)在情理之中。只是他僅活了四十八歲,存世的荷花圖甚為鮮見(jiàn)。筆者于1999年編《近代字畫(huà)市場(chǎng)實(shí)用辭典》,曾見(jiàn)陳衡恪所畫(huà)的一幅用筆極工的水墨荷花,他在題詩(shī)中有“嫣然搖動(dòng)冷香飛”之句,我在評(píng)析中說(shuō)那“亭亭玉立的荷花有一種端凝純潔的風(fēng)韻,似有幽香撲面而來(lái)”。而這次所見(jiàn)的《秋荷圖》,則是一片秋荷衰敗的景象。其題詩(shī)曰:“荷葉生時(shí)春恨生,荷葉枯時(shí)秋恨成。深知身在情長(zhǎng)在,怕聽(tīng)江頭江水聲。”上面提到的荷花圖作于壬戌春,落款“衡恪”;而這幅《秋荷圖》作于丙辰夏,落款“朽道人衡”。兩相比較,明顯可見(jiàn)作者具有敏感的詩(shī)人性情,而畫(huà)荷正是他內(nèi)心情感的一種自然而然的宣泄。

這幅《秋荷圖》,突破了真實(shí)的視角,采用的是自由擺布對(duì)象的手法。其荷梗以淡墨中鋒直下,使之橫歪豎倒乃至交錯(cuò),中間蓮蓬的莖甚而墨色干枯出現(xiàn)飛白,但筆力絕不孱弱,更以濃墨點(diǎn)在梗莖上,使秋荷顯現(xiàn)雖經(jīng)霜摧而仍生命力郁勃。那破敗的殘葉,則以淡墨橫掃,墨色干濕互用,斑駁淋漓,復(fù)以濃墨約略勾莖,使其在破敗之中仍蘊(yùn)含有整體感。整個(gè)畫(huà)面雖是筆跡縱橫,但亂中有序,仍可見(jiàn)筆墨氣韻之迂回流轉(zhuǎn)。可能是嘆息秋荷無(wú)花,畫(huà)面會(huì)嫌散漫冷落太甚,作者又有意在畫(huà)面中心左側(cè)落款,并落兩顆一大一小的紅印。應(yīng)該說(shuō),這兩顆紅印,便成了整幅畫(huà)的點(diǎn)睛之處,使全圖的筆墨韻味頓時(shí)出現(xiàn)了鮮亮之點(diǎn)。

陳衡恪這種隨意揮灑、勁強(qiáng)生辣的畫(huà)荷筆墨技法,顯然也是得之于徐渭、吳昌碩的風(fēng)格影響和他自我的心性體會(huì)。值得一提的是,陳衡恪與齊白石之間有著師友之誼,齊白石曾有“君無(wú)我不進(jìn),我無(wú)君則退”之說(shuō),而齊白石恰恰亦擅長(zhǎng)畫(huà)凋謝的殘荷。兩人在畫(huà)荷這一題材上,看來(lái)是互相切磋和互有影響的。

秋荷圖

上一篇:《和合二仙圖》原圖影印與賞析

下一篇:《雙虎圖》原圖影印與賞析