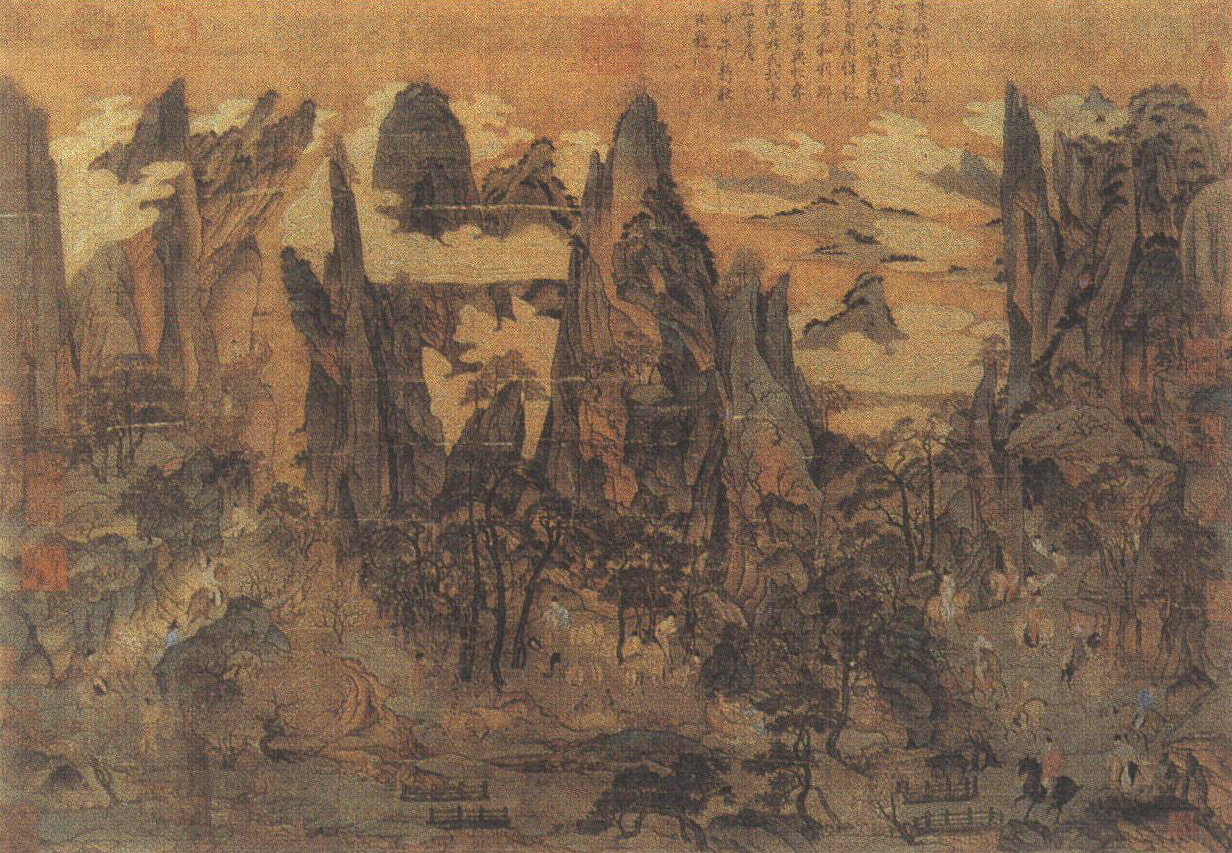

明皇幸蜀圖

唐· (傳) 李昭道作

絹本青綠設色

縱五五.九厘米

橫八一厘米

藏臺北故宮博物院

現存的唐代金碧山水有《明皇幸蜀圖》(橫幅)和《春山行旅圖》(直幅,也藏臺北故宮博物院)。兩圖題材內容和章法布局基本相同,可能出于同一母本,目前批評界也有認為可能是李昭道而非李思訓的作品,因為“安史之亂”時,唐玄宗入蜀,時李思訓已經去世,而李昭道“可能也直接參加了這一次的西南行,親眼見到了帝王避亂時聲勢浩大而又狼狽的隊伍。由于階級和時代的限制,畫家表現這一次的帝王出行,回避了政治上的遭遇,而有意識地著重描繪了春天山嶺間旅行的詩意。”(見1961年第六期《文物》金維諾《李思訓父子》)但從藝術形式、表現技法看,《明皇幸蜀圖》遠勝《春山行旅圖》,值得分析介紹。

明皇幸蜀圖

《明皇幸蜀圖》傳本甚多。宋葉夢得在《避暑錄話》中寫道:“《明皇幸蜀圖》李思訓畫,藏宗室汝南郡王仲忽家。余嘗見摹本,方廣不盈二尺,而山川云物、車輦人畜、草木禽鳥,無一不具。峰嶺重復,徑路隱顯,渺然有數百里之勢,想見為天下名筆,宣和間,內府求李畫甚急,以其名不佳,故不敢進。”《畫史清裁》云:“明皇騎三鬃照夜白馬,出棧道飛仙嶺下,乍見小橋,馬驚不進。”以上所記除“禽鳥”外,均與此圖吻合,可見宋時已有摹本,而歷來鑒賞家認為皆出于唐人手筆。《唐書·輿服志》:“開元初,從駕宮人騎馬者皆著胡冠,靚妝霞面,無復障蔽。”圖中正是如此,也可為佐證。

圖中安排了峻險的山嶺,盤曲的石徑,危架的棧道,云繞的天際……巧妙地寫出這支帝王逃難的龐大隊伍,嘗味了“蜀道難”的景況。作者匠心獨運,將一群負帶行李十分勞累的侍從和馬匹,位置畫面的中心部位,出現了一個生動有趣的“歇晌”場面;而把唐玄宗的“馬驚不進”和妃嬪、侍臣等貴人,壓縮在畫幅的右角。蘇軾對此圖的藝術手法曾有過一段描寫,從馬的特征認出騎馬的人便是李隆基:“嘉陵山川,帝乘赤驃起三駿,與諸王及嬪御十數騎,出飛仙嶺下,初見平陸,馬皆若驚,而帝馬見小橋,作徘徊不進狀。”有趣的是,乾隆皇帝卻在圖上題了一首和內容毫不相干的詩:“青綠關山迥,崎嶇道路長。客人各結束,行李自周詳。總為名和利,那辭勞和忙。年陳失姓名,北宋近乎唐。”把皇帝逃難變成了行商的艱苦,這也猶同宋徽宗將另一直幅題作《春山行旅》,為的是不讓逃難的“至尊”太丟面子,只好“諱莫如深”了。

全幅構圖雄奇,丘壑峭削,人物生動,意趣微妙,山石勾斫、林木輪廓以及水流,筆筆均用中鋒,但和《江帆樓閣圖》相比較,似乎細勁弗及,也不夠生動活潑,這可能是為求工穩,用力平勻所致,而列嶂云繞,賦彩華麗,更富于裝飾性。所有這些,相當符合張彥遠所說:昭道“變父之勢,妙又過之”,朱景玄所說“筆力不及(父)”。同時更意味著,《江帆樓閣》不失為創作或師法李思訓,而《明皇幸蜀》乃比較高明的摹本。

近來有人肯定此圖出于李昭道之手,其創作動機猶如李白以《蜀道難》勸阻明皇赴蜀,因此可改名《蜀道圖》,而且兩者的年代相去不遠。這種說法,也值得參考。

上一篇:《六尊者像》原圖影印與賞析

下一篇:《五星二十八宿神形圖》原圖影印與賞析