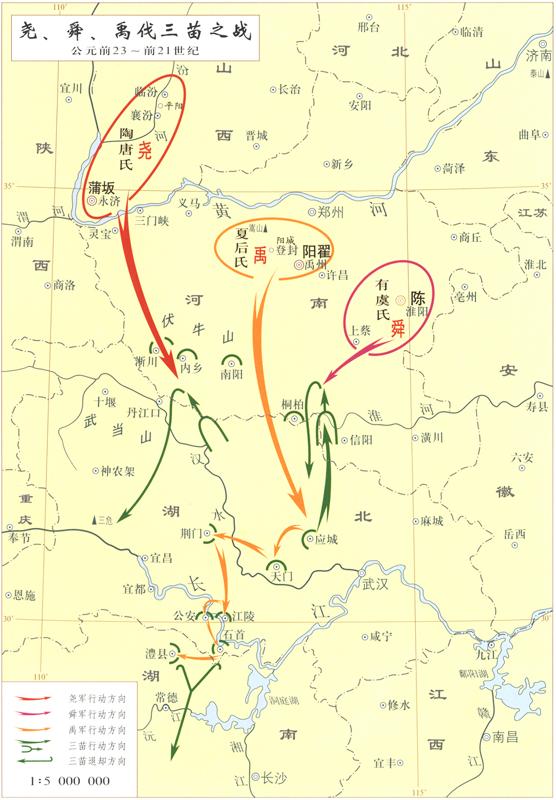

堯、舜、禹伐三苗之戰(公元前~前1世紀)

公元前23世紀至前21世紀,中原華夏族與江漢三苗為爭奪中原控制權而進行的長期戰爭。

大致在公元前2400年前后,源出黃河下游(大汶口文化圈)的媯姓族和源出長江下游(良渚文化圈)的姒姓族等,在逐鹿中原的長期交往和戰爭中,逐漸融于華夏族(龍山文化圈)中。形成以晉南襄汾、永濟為中心,以豫東上蔡、淮陽為中心和以豫中登封、禹州為中心的陶唐氏、有虞氏、夏后氏三個強大的部族聯合體。當時正值自然災害異常期,干旱、地震、嚴寒、洪水等災害屢屢發生。特別是水災,黃河頻頻改道造成的泛濫,加以海浸,尤為嚴重,同時還有三苗族的不斷北犯,使中原各部族面臨生存危機。在共同利害關系推動下,陶唐氏、有虞氏和夏后氏,走向華夏更大的聯合,邁上政治一體化的道路。自陶唐氏首領堯任華夏大聯合體的領袖以來,投入大量人力、物力治理水患,同時展開對三苗族的反擊。

早在公元前4000年前,長江中游(大溪文化圈)的苗族就已有了以湘北澧縣為中心的部落聯盟。至公元前3000年前后的五帝后期(屈家嶺文化時期),已發展為以鄂中天門為中心的三苗族聯合體。其勢力已北擴至豫南淅川、內鄉、南陽、桐柏等地。為解除三苗對華夏的威脅,堯率中原各族進攻三苗。在浙川、內鄉以南的丹江之濱,大敗三苗,將其驅逐至三危(渝鄂交界處山區)。豫南三苗各部大都歸附,但仍時叛時服。有虞氏繼為華夏聯合體領袖后,江漢地區的三苗又與豫南各部聯合向北擴展。舜率眾將其擊退后,為鞏固戰果,對豫南三苗實施政治爭取,將其遷至汝州、禹州以北,鄭州、洛陽以南地區,加強交流,變其習俗,使融于華夏族中;對江漢地區三苗,則進行武力打擊。但終舜之世,亦未將三苗征服。夏后氏首領禹,在治水和攻苗中有功,繼舜為華夏聯合體領袖。為了安定南疆、統一江漢,對三苗發動了大規模的進攻。首先擊敗了漢水以北、實力最強的應城、天門一帶的三苗;接著又擊敗了漢水以南荊門、江陵一帶的三苗;最后再擊敗長江以南公安、石首及澧縣一帶的三苗。三苗中的一部,被并于華夏族中,大部退逃至湘、桂、川、滇地區。禹的威望大增,“四方歸之,辟土為王”。為夏王朝的建立奠定了基礎。

《尚書 虞書 大禹謨》中關于禹攻三苗的記載

上一篇:《宿北戰役(1946年1月)》真實記錄與故事

下一篇:《岳飛收復襄陽等六府州之戰(114年)》真實記錄與故事