煌煌荊楚吟·南昌之旅·滕王閣·江南第一名樓

滕王閣是南昌的驕傲,也是中國民族文化的象征之一。它與黃鶴樓、岳陽樓合稱“江南三大名樓”,且更在此二樓之上。正如韓愈所說:“愈少時,則聞江南多臨觀之美,而滕王閣獨為第一,有瑰偉絕特之稱。”故明清以來又有“西江第一樓”之稱。

滕王歌舞興樓閣

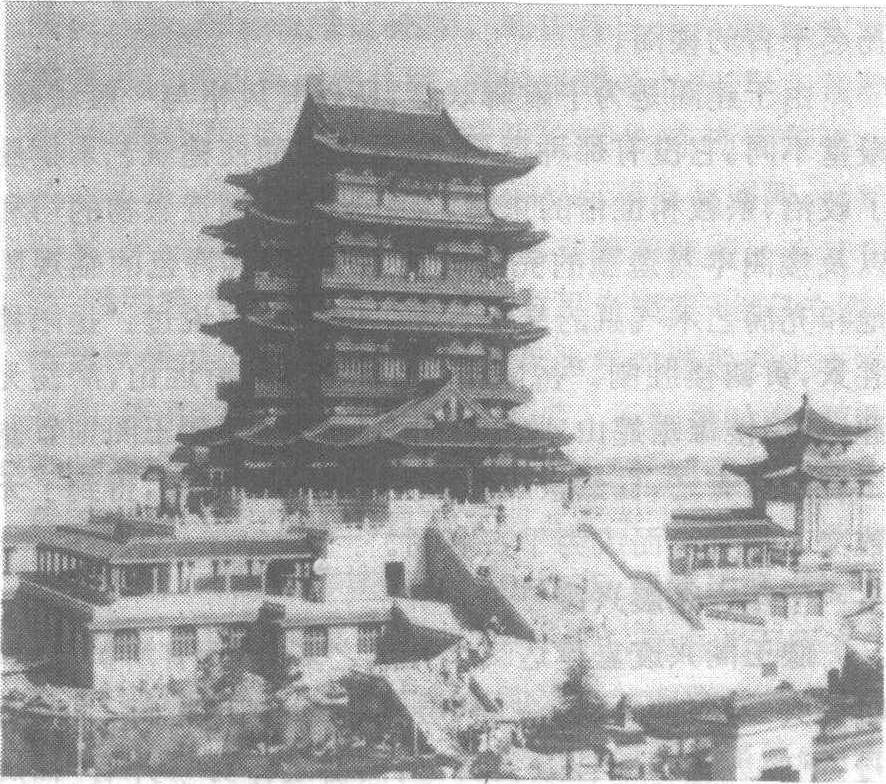

滕王閣建筑在贛江東岸的岡巒之上,位于南昌城西北角章江門外,飛檐畫棟,高聳入云,視野開闊,遠可見西山疊翠,近可覽南昌市容與章江渡口的壯闊風光。新建八一大橋長達三里有余。此處為贛江、撫河交匯之處,洪水浩渺,天水一色,漁帆點點,富有詩情畫意。

滕王閣建于唐代永徽四年(653),為李世民之弟李元嬰所建。李元嬰當時在南昌任洪州都督,已被封為滕王,故此樓即被稱為滕王閣。傳說此閣落成時恰逢封滕王的圣旨來到,故以滕王名閣。其實,早在唐太宗貞觀十三年(639)李元嬰已封滕王。李元嬰酷愛音樂、舞蹈、繪畫和游獵,其《滕王蛺蝶圖》藝術價值甚高。他從蘇州帶來一班歌舞樂伎常在南昌演出。有一次他游賞風景時發現此處居高臨江,山水優美,就想在此設宴游樂,于是修建了這座揚名千古的樓閣。

由于建閣是為了歌舞歡宴,所以其風格與一般城樓、殿堂不同。它沒有那種森嚴、莊重之風而使建筑藝術擺脫了政治、宗教和世俗的束縛,充分照顧到遠近景物的協和以及樓閣本身造型的完美,成為一座獨具特色的臨觀勝地和充滿藝術氣氛的文化名閣。明人唐樞說過:“岳陽樓勝景,黃鶴樓勝制。”岳陽樓有洞庭美景,銜遠山,浩蕩無涯;黃鶴樓雄踞蛇山,臨長江,因地制險;而滕王閣則景制二者兼而有之,自然景觀與人文景觀渾然一體,得到了無數文人的贊賞而成為千古名閣。

千年古閣屢興廢

滕王閣興廢重建達二十九次之多,不斷有所擴大。唐時閣共三層,高六丈,主閣“層臺聳翠,上出重霄;飛閣流丹,下臨無地……桂殿蘭宮,列岡巒之體勢”,并有“回廊并抱”、“飛軒累榭”,金碧輝煌,十分壯觀。宋大觀二年(1108)重建時,主閣比唐代增高十分之一,并增加了“壓江”、“挹翠”二亭子于主閣之南北。南宋時因贛江江岸坍塌,乃將閣建于城墻之上。據云宋代滕王閣華麗壯觀,為“歷代滕王閣之冠”。

元代一百多年中滕王閣兩次重建,規模有所縮小,但“材石堅致”而又“簡樸剛勁”,別有一番風光。明代朱元璋曾在閣上大宴群將。后因天災人禍,此閣“治世則興,亂世則廢”,明代重修達七次之多。第二次重建時(1452)改名“西江第一樓”,十余年后重修,又恢復原名(1465)。明代開始在閣上演戲并增設了戲臺。明末遭劫。清代二百六十七年中重修重建此閣達十三次之多。清代滕王閣改明代閣基面向正南為面向正西,恢了唐宋舊觀。至清末民初,滕王閣已破敗不堪。1926年10月北伐軍攻城前,軍閥負隅頑抗,將滕王閣與附近民房盡皆焚毀。當時曾成立了以郭沫若為主任委員的江西人民裁判逆犯委員會,1927年1月將縱火犯張鳳歧、岳思寅等處以極刑。1935年江西省政府曾向社會集資重修,但一無動作。1942年梁思成等人以中國營造學社的名義,據明代舊藏宋畫滕王閣圖底本,參照唐代建筑法式,繪制了《重建滕王閣計劃草圖》,設想在抗戰勝利后重建,后因內戰而未果。此夙愿直至八十年代方得以實現。新建的滕王閣距唐閣舊址僅百余米,在贛江、撫河交匯處,負城臨江,遙對西山。在梁思成教授草圖的基礎上,重新設計,建成了更高大華麗的仿宋式六層古典樓閣。新閣凈高54.5米,建筑面積近一萬平米,“明三暗七”,以鋼筋水泥作仿木結構,彩繪斗拱梁柱,畫棟飛檐,黃琉璃瓦,宏偉壯麗,重現并宏揚了大唐風貌。

新閣內文化色彩甚濃。主閣底層大廳有大型壁畫,表現了馮夢龍《醒世恒言》中的名篇《馬當神風送滕王閣》的神奇意境。又有大型山水畫,再現了王勃序文中“襟三江而帶五湖”的壯闊場面,將江南三大名樓的雄姿囊括其中,氣勢不凡。樓上主廳正面鐫刻著王勃《滕王閣序》的全文,這不朽名篇使滕王閣熠熠生輝,使人百讀不厭,此乃全閣之重心所在。廳內還陳列了滕王閣的珍貴文物,此外還有布置典雅的禮廳與樂廳,有大型長卷壁畫表現了江西的歷史文化名人群像,以顯示王序中“物華天寶,人杰地靈”的盛況。在視野廣闊的上層大廳中,有展示書法繪畫精品的“翰墨廳”、“丹青廳”,可供文人墨客登臨時即興揮毫吟詩作畫之用。廳內還有《百花百蝶圖》、《湯顯祖戲演〈牡丹亭〉圖》等壁畫。

江西南昌滕王閣

王勃雄文萬古傳

滕王閣的聲名卓著與王勃關系極大。他所作《秋日登洪府滕王閣餞別宴序及詩》中“落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色”,“物華天寶,人杰地靈”以及“老當益壯,寧知白首之心,窮且愈堅,不墜青云之志”等佳句,千古傳誦,影響深遠。1980年諾貝爾獎金獲得者楊振寧博士在廣州所說:“一千三百多年前,初唐時代,南昌曾有一次盛會,詩人王勃在《滕王閣序》中用了‘物華天寶,人杰地靈’這樣美麗的詞句描寫了當時中國的巨大潛力。以后盛唐文化是當時世界之冠。今天王勃的名句仍然能用來描述中華民族的無比潛力。”

王勃(649—675),絳州龍門人(今山西萬榮縣),“初唐四杰”之一,著名詩人。《四庫全書總目》認為“勃文為四杰之冠”。其名句“海內存知己,天涯若比鄰”有口皆碑。王勃出身于書香門第,祖父王通為隋末著名學者,著有《文中子集》,父王福畤為太常博士。王勃才華早發,被視為神童,七歲能寫很好的文章,十多歲即被授“朝散郎”官職,十七歲為沛王李賢王府侍讀,但因性格高傲耿直,壯志未酬而屢遭貶謫,其父亦受牽連,被貶為交趾(今越南)令。據五代時南昌人王定保所撰《唐摭言》等書記載,上元二年(675),王勃去交趾探親,由長江乘舟在馬當(今彭澤)受阻,傳說中源水神以風相助,使他經湖口進鄱陽湖入贛江,“夜行七百里”而到達南昌。正好趕上閻都督為重修滕王閣竣工而舉行的盛宴,王勃也受到了邀請。洪州都督閻伯嶼本想讓他的女婿吳子章在盛會上拿出早已寫好的滕王閣序以顯示文才。席間以紙筆遍請賓客作文,大家心中有數,都推辭不寫,而王勃年青氣盛,竟毫不推讓,只說盛情難卻,提筆就寫。這就使閻都督大為不快,他拂衣而出,命下吏伺其下筆,句句稟報。當時人們多以為王勃乳臭未干,不知天高地厚,貿然登高作賦,定要當眾出丑。良久一吏來報王勃文章的開頭“南昌(一作豫章)故郡,洪都新府”,閻道:“此乃老生常談,誰人不會。”一吏又報道:“星分翼軫,地接衡廬。”閻曰:“此故事也。”又一吏來報:“襟三江而帶五湖,控蠻荊而引甌越。”閻公不語。又一吏報道:“物華天寶,龍光射斗牛之墟;人杰地靈,徐孺下陳蕃之榻。”閻曰:“此子意欲與吾相見也。”又一吏來報:“雄州霧列,俊彩星馳。臺隍枕夷夏之邦,賓主持東南之美。”閻公心中微動,想道:“此子之才,信亦可人!”數吏分馳報句,使閻暗暗生奇。待報道:“落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色。”閻公聽罷,以手拍幾道:“此子落筆若有神助,真天才也,此文當垂不朽矣!”待文成之后,閻都督攜王勃之手,請他上坐,稱贊他是“天下奇才”,說:“帝子之閣,風流千古,有子之文,使吾等今日雅會,亦得聞于后世。從此洪都風月,江山無價,皆子之力也。吾當厚報。”此時其婿離席而起,高聲道:“此乃舊文,吾收之久矣,何能將先儒遺文偽言新作,蒙昧左右,當以盜論。”隨即當眾背誦,從頭至尾,無一字差錯。眾大疑,王勃亦佩服吳子章記性之好。不動聲色,徐徐問道:“公言先儒舊文,別有詩乎?”子章道:“無詩。”王勃又問大家:“如此為舊文,后有詩人句,諸公有記之者否?”眾皆不答,王勃乃又拂紙疾書:

《江南第一名樓》古詩句出處:滕王高閣臨江渚,佩玉鳴鸞罷歌舞。畫棟朝飛南浦云,朱簾暮卷西山雨。閑云潭影日悠悠,物換星移幾度秋。閣中帝子今何在?檻外長江空自流。此詩意境深遠,寫景抒懷,對身世喧赫的帝子王侯有藐視之意。子章見之,大慚而退。閻公又贈五百縑及黃白酒器,共值千金,以示感謝。(參見馮夢龍《醒世恒言》)。

王勃序中“落霞”、“秋水”之句,確為神來之筆,千古名句。前此雖有庾信《馬射賦》之“落花與芝蓋齊飛,楊柳共春旗一色”,但在意境上比王勃名句差得遠了。落霞、孤鶩寫動景,色彩鮮明對照;秋水與長天為靜景,極其明麗壯闊。王勃那點鐵成金之筆,確實使人耳目為之一新。“閣中帝子今何在”之句,更超凡脫俗,大義凜然,據說滕王李元嬰見了此詩后,活活被氣死,于是有“王勃揮筆掃滕王,奇文流芳傳千古”之說。李元嬰是個胡作非為的花花太歲,曾在高樓上以彈弓打人取樂,甚至把一個婢女剝光衣裳,捆住手腳埋進雪堆,看她在雪中掙扎活活凍死。他隨意玩弄婦女甚至連許多官員的夫人也不能逃脫。唐高宗不得已把他貶到安徽滁州。

王勃《滕王閣序》使此閣揚名天下,垂之永久。此閣屢毀屢建,與王序關系頗大。在王序影響下,歷代文人多以登臨滕王閣并題詠詩文為榮。中唐貞元六年(790)和元和十五年(820)御史中丞洪都觀察使王仲舒兩次重修滕王閣,規模有所擴大。王仲舒本人還作《滕王閣記》,并由王緒作《滕王閣賦》。一序一記一賦,作者均姓王,合稱“三王”,當時韓愈在《新修滕王閣記》中,對此評價甚高,他寫道:“愈少時,則聞江南多臨觀之美,而滕王閣獨為第一,有瑰偉絕特之稱;及得三王所為序賦記等,壯其文辭,蓋欲往一觀而讀之,以忘吾憂。……”當時王仲舒請韓愈寫記,其記曰“以未得造觀為嘆,竊喜載名其上,詞列三王之次,有榮耀焉,乃不辭而承公命。”韓愈以自己的文章“列三王之次”為榮,可見對三王之文多么尊重。雖然如此,但王緒與王仲舒的賦與記均早已湮沒不傳,而王勃的序卻令人愛不釋手,傳之千古而愈盛。

名閣詩文筆生花

滕王閣為歷代歌舞游樂宴飲之地,文人雅集,寫下了無數詠誦滕王閣的詩文。元和十三年,詩人白居易在被貶任江州司馬三年之后,就任忠州刺使新職路過南昌,當地官員在滕王閣上設宴為他餞行,白居易賦詩一首記述其事:“翠幕紅筵高在云,歌曲一聲萬家聞;路人指點滕王閣,看送忠州白使君。”當時在滕王閣上演出的歌舞節目甚多,除中原古典舞蹈外,還有唐代新引進的西域舞蹈。演出之中柘枝舞、胡旋舞、伊州大曲等給人留下了深刻印象。詩人杜牧任江西觀察使沈傳師的佐吏時,常參加滕王閣宴集,離開南昌后在九江途中舟上作了幾首感懷小詩:“滕閣中春綺席開,柘枝蠻鼓殷晴雷。垂樓萬幕青云合,破浪千帆陣馬來。”“檣似鄧林白浪天,越香巴錦萬萬千。滕王閣上柘枝鼓,徐孺亭西鐵軸船。”以生花妙筆寫滕王閣風光,對“破浪千帆”、“柘枝蠻鼓”等印象尤深。唐代詩人李涉也在《重登滕王閣》詩中寫到聽唱“伊州(今哈密一帶)曲”的情形:“滕王閣上唱伊州,二十年前向此游;半是半非君莫問,好山長在水長流。”

到宋代,因戰亂,滕王閣也衰落破敗,南宋詩人辛棄疾《賀新郎·賦滕王閣》抒寫了他當時的憂憤心情:“高閣臨江渚。訪層城,空余舊跡,黯然懷古。畫棟珠簾當日事,不見朝云暮雨。但遣意西山南浦。天宇修眉浮新綠,映悠悠潭影長如故。空有恨,奈何許。王郎健筆夸翹楚,到如今,落霞孤鶩,竟傳佳句,物換星移知幾度?夢想珠簾歌舞。為徙倚,闌干凝佇。目斷平蕪蒼波晚,快江風一瞬澄襟暑,誰共飲?有詩侶。”此時歌舞早已消歇。

著名改革家王安石常登滕王閣,并拓韓愈記滕王閣的碑刻,其詩曰:“白浪翻江無已時,陳蕃徐孺去何之?愁來逕上滕王閣,覆取文公一片碑。”民族英雄文天祥熱愛鄉土與祖國文化,對滕王閣充滿感情,其《滕王閣》詩曰:“五云窗戶瞰滄浪,猶帶唐人翰墨香,日月四時黃道闊,江山一片畫圖長。回風何處搏雙雁,凍雨誰人駕獨航?回首十年此漂泊,閣前新柳已成行。”

滕王閣為詩文興會歌舞游樂的佳處,明代戲曲興盛,臨川湯顯祖的《牡丹亭》尤為轟動,曾在滕王閣上演出,湯顯祖有詩記此盛事:“韻若笙簫氣若絲,牡丹魂夢去來時。河移客散江波起,不解銷魂不遣知。”此劇直演至夜深,感人至深:“樺燭煙銷泣絳紗,清微苦調脆殘霞。愁來一座更衣起,江樹沉沉天漢斜。”滕王閣上修建了戲臺,這在江南三大名樓中是獨一無二的。

滕王閣在江西文化發展史上起了重要作用,王勃、韓愈等“詩文傳閣”的傳統,引發了江西人才的詩興文思,促使江西在宋代以后出了歐陽修、曾鞏、王安石、朱熹、文天祥、解縉、湯顯祖、鄒韜奮等文學大家。

有關滕王閣的題詠佳作,除以上所述外,尚有錢起《江行雜詩》、蘇轍《題滕王閣》,朱熹《和秀野劉大寄示滕王閣詩韻》,明代劉儼《西江第一樓記》、胡儼《滕閣秋風》及《滕王閣賦》、李東陽與李夢陽《滕王閣》詩,清代王士禎《聞滕王閣落成寄宋二牧仲詩》、朱彝尊《登滕王閣》等等。明崇禎七年(1634)春,南昌文人雅士在滕王閣成立了詩歌團體“滕王閣社”,以萬歷進士舒曰敬為盟主、大師,一日一聚,或自由出題,或抽簽拈題,寫作詩文,議論時政,寫出了很多唱和詩文。不久偏樓環漪閣落成,江西巡撫解石帆又在滕王閣設宴成立“環漪閣社”作賦題詩。舒曰敬還在滕王閣作社業講學,撰寫了《滕王閣社業初集序》及二集序等文,培養了許多文學英才。

歷代有關詩文編集者甚多。如明正統元年(1436)董遵編的自唐至明的《滕王閣文集》十卷、明崇禎六年(1633)李嗣京編的《滕王閣續集》收入明中葉以來的詩文十九卷。清順治十二年(1655)中丞都御史、江西巡撫蔡士英寫《征詩文檄》征集當時名人寫滕王閣的詩文四百六十多篇,編為《重建滕王閣集》,又將唐以來的詩文編為《滕王閣全集》(又名《滕王閣古今詩文選》)十三卷。此集除蔡序外,還請錢謙益、熊文舉等名人作序,甚為珍貴。

藝術寶庫翰墨香

滕王閣之楹聯極多,相傳為宋代人寫的十一字對聯集王勃序與詩中之對句警語,甚為高遠自然:“南浦云開,秋水共長天一色;西山雨霽,落霞與孤鶩齊飛。”據傳明初江西吉水才子解縉(人稱解狀元)曾與人在滕王閣比試對聯。他見閣中飛鴿而出上聯“滕王閣,閣藏鴿,鴿飛閣不飛。”對方對不出。他手指贛江景色曰:“仔細瞧瞧檻外風景,下聯便有了。”果然對方很快對出了下聯:“揚子洲,洲停舟,舟行洲不行。”清初宋犖(1634—1713)1688年作為江西巡撫主持修竣滕王閣,題聯曰:“依然極浦遙山,想見閣中帝子;安得長風巨浪,送來江上才人。”乾隆年間南昌太守李春園曾題“仙人舊館”匾額,后又寫一對聯:“我輩復登臨,目極湖山千里而外;奇文共欣賞,人在天水一色之中。”集孟浩然、陶淵明詩句與韓愈、王勃記序中之名句,甚為自然。劉宗輝七字聯則想象更豐富:“白云自向杯中落;小艇原從天上來。”

阮元(1764—1849)任江西巡撫時,新修膝王閣落成,乃集王勃序中佳句,作成一聯:“帝子長洲,仙人舊館;將軍武庫,學士祠宗。”另一聯據傳亦阮元所作:“地闊天空,山高月小;龍吟虎嘯,魚躍鳶飛。”南昌人丁竣亦有八字聯:“杰閣重新,眾仙同詠;故鄉如舊,野鶴飛來。”

許多對聯贊王勃名序,佳句疊出。清代江西巡撫劉坤一(1830—1902)的廿一字聯曰:“興廢總關情,睹落霞孤鶩,秋水長天,幸此地湖山無恙;古今才一瞬,問江上才人,閣中帝子,比當年風景如何。”同時的王必達(1821—1881)亦有聯曰:“鳴鸞晝靜,畫蝶春融,當年文采風流,雨卷云飛余勝賞;乘鶴樓高,燃犀渚回,是處江山輝映,詩成酒熟待才人。”李文敏的廿五字聯則更鮮明:“文章有神,載地靈天寶以傳,閱世千年,依然見畫棟飛云,珠簾卷雨;湖山無恙,擅楚尾吳頭之勝,憑欄四顧,況更睹金繩摩漢,鐵柱凌霄。”會稽人周峋芝的廿二字聯又是一番風韻:“滕王何在?剩高閣千秋,劇憐畫棟珠簾,都化作空潭云影;閻公能傳,仗書生一序,寄語東南賓主,莫看輕過路才人。”

滕王閣圖畫甚多。五代李昇的《滕王閣宴會圖》、《滕王閣圖》與衛賢所畫《滕王閣圖景》“世稱三絕”(《玉堂佳話》),但今已不存。現存最早的《滕王閣圖》為宋畫院作品,見于天籟閣藏《宋人畫冊》之中,有人以為此畫即郭忠恕所畫的《王勃對客揮毫圖》。此外《晚香堂蘇帖》中還載有南宋人趙伯駒的《滕王高閣圖》。宋繡亦有《滕王閣圖》,極為精細動人。元人所繪絹本《滕王閣圖》山水廣闊,草木蒼翠,刊于1931年的《故宮周刊》上。明代有大畫家唐伯虎的《落霞孤鶩圖》(載上海美術出版社《唐寅畫冊》)和嘉靖年間《江西通志》上的一幅版畫。在歷代所修之《西江志》、《南昌府志》、《新建縣志》等書之卷首,均有滕王閣的版畫。清代名畫家吳讓之的巨幅滕王閣圖為王咨臣所收藏。清末南昌畫家袁戴春的四巨幅“南昌名勝圖景”之一即為《仙人舊館圖》,為六尺絹本大中堂,此四幅巨畫用了兩年功夫才畫成,現藏江西歷史博物館。

滕王閣的碑刻中有許多著名書法家的名作,如米芾贊為“剛健而有韻”的蘇東坡書《滕王閣序》與趙伯駒的《滕王閣圖》,堪稱“雙絕”。明末清初石印本《晚香堂蘇帖》并載之。趙孟頫書王勃《滕王閣序》亦甚佳,明楊士奇贊為“筆意精妙絕倫”。大書法家文徵明、董其昌皆書寫過王勃序文。康熙帝亦親臨王序,刻石立亭。乾隆時書法家翁方綱書王勃序曾刻在滕王閣屏門上,字有碗口大。書法名家王文治楷書陳維崧《滕王閣賦》亦曾刻石。巡撫陳淮等八人聯句由沈初書丹,方又新刻石。同治十二年(1873)重建滕王閣,劉坤一、劉絳分別撰寫了重建記文,由李文田、夏獻征楷書刻石。不少碑刻的拓本如今都還完好,是與滕王閣歷史密切相關的珍貴遺產。滕王閣作為中國古代文化名樓,確是一座輝煌的翰墨寶庫。

上一篇:赫赫三秦魂·西安之旅·大小雁塔·氣宇軒昂“偉丈夫”

下一篇:悠悠吳越曲·蘇州之旅·無錫·江南第一國故事渺茫間