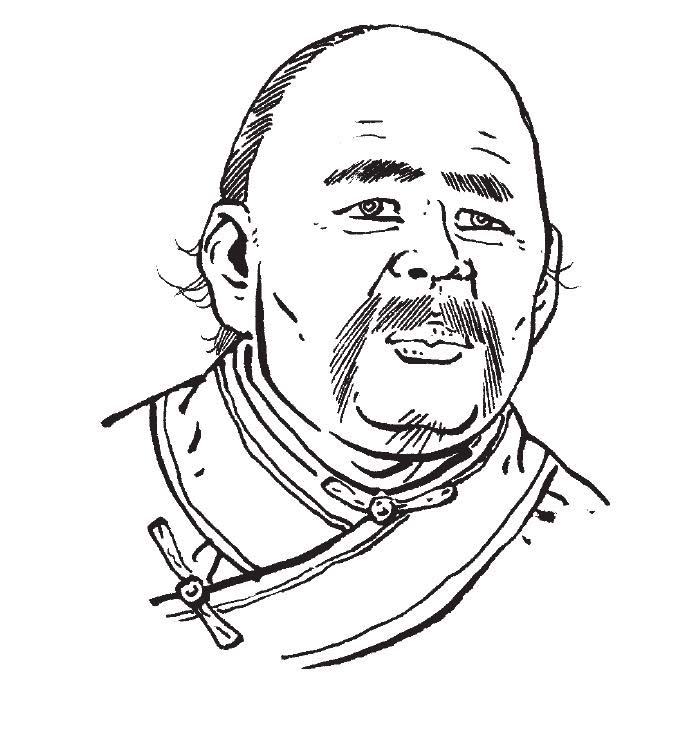

吳廷琛

元和(今江蘇蘇州)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),文化興盛,名士輩出,代有風(fēng)流。嘉慶七年(1802)壬戌科狀元吳廷琛就出自這方水土。

吳廷琛,字震南,號(hào)棣華。祖父吳士楷,父親吳文煃,都是太學(xué)生。吳廷琛兄弟四人,他最小。髫齡時(shí)的吳廷琛便顯示出出眾的才華。乾隆五十三年(1788),吳廷琛參加縣試,一舉奪魁,時(shí)年16歲。有個(gè)姓康的官員視察官學(xué),在眾學(xué)生中,獨(dú)欣賞吳廷琛,遂把侄女許配給他。乾隆五十七年,吳廷琛鄉(xiāng)試中舉。但在翌年的會(huì)試中落榜了。他從北京回家,與康家女完婚,潛心鉆研學(xué)問(wèn)。

10年后,即嘉慶七年(1802)二月,吳廷琛在壬戌科會(huì)試中一舉奪魁,成為會(huì)元。

四月二十一日,殿試。翌日,“讀卷官評(píng)判試卷。二十三日,“讀卷官”選出10份最佳的卷子,排定名次,進(jìn)呈嘉慶帝裁決。吳廷琛的卷子名列第一。嘉慶帝御覽,覺(jué)得第一份最好,遂于卷首朱書(shū)“第一甲第一名”6個(gè)大字。

吳廷琛成為清朝開(kāi)國(guó)以來(lái)第67位狀元。

這年,吳廷琛正值而立之年。

此科進(jìn)士共248人,后來(lái)出了若干名人。如第二甲第九名梁章鉅,官至兩江總督,著作70余種,是清代著名學(xué)者。

吳廷琛會(huì)試、殿試皆第一,集會(huì)元、狀元于一身。在中國(guó)科舉史上,連中“三元”(解元、會(huì)元、狀元)的寥寥無(wú)幾,“二元”也極少見(jiàn)。嘉慶帝對(duì)吳廷琛連中二元極贊賞,在賜給他的詩(shī)中有“雙元獨(dú)冠三吳彥”之句。

中狀元后,吳廷琛按慣例入翰林院為修撰,掌修國(guó)史。第三年,即嘉慶九年八月,出為湖南鄉(xiāng)試考官,旋督學(xué)湖南。督學(xué)的全稱(chēng)是“提督學(xué)政”,掌理一省學(xué)政,官位與督撫平行。吳廷琛雖然被授予官職,但仍?huà)熘康拿@種兼銜是極少見(jiàn)的,被目為殊榮。

嘉慶十一年春,吳廷琛的母親章氏病死,回家服喪。喪滿(mǎn)還京。嘉慶十四年,庶常館散館,即庶吉士結(jié)業(yè),正好碰上三年一次的京察(對(duì)京官的考核),吳廷琛名列一等。第二年,出為金華府(府治金華,今屬浙江)知府。金華號(hào)為“學(xué)道鄉(xiāng)”,文化特別是儒學(xué)興盛。吳廷琛到任,追緬賢哲,問(wèn)民疾苦,銳志興革,修葺文廟,創(chuàng)立育嬰堂。城外雙溪橋毀壞已久,以舟充橋,水漲多覆,但因修建費(fèi)用大,遲遲不能重修。吳廷琛多方籌措,并帶頭捐錢(qián),重新修建,新橋被名為“通濟(jì)”。吳廷琛在金華做了6年知府,調(diào)任杭州(府治仁和、錢(qián)塘,今浙江杭州)知府。他接到詔命,正準(zhǔn)備動(dòng)身,忽聞金華府轄下的永康(今屬浙江)、東陽(yáng)(今屬浙江)一帶大旱,遂前往巡視。黎民遮道迎送,動(dòng)輒數(shù)萬(wàn)。

吳廷琛出任杭州知府的第五年,嘉慶皇帝駕崩,他的次子愛(ài)新覺(jué)羅·旻寧承嗣大位,年號(hào)“道光”,是為宣宗。

道光皇帝即位的第三年,即道光二年(1822),吳廷琛升任直隸清河道道員,并代理按察司按察使。他白天處理政務(wù),晚上繕寫(xiě)奏稿,常常至三鼓方罷。第二天清晨便赴直隸總督衙門(mén)匯報(bào),深得總督大人稱(chēng)許。

不久,吳廷琛奉命出任云南按察使。

云南地處西南邊陲,案獄疏略,多有不當(dāng)。吳廷琛到任,嚴(yán)加整飭,量罪定刑,依法辦案。宜良(今屬云南)、江川(今云南玉溪東北)、通海(今屬云南)三縣民人遭歹徒搶劫,長(zhǎng)官卻謊言失竊,民人向按察司控告。吳廷琛選派得力官員前往調(diào)查,獲得搶劫的證據(jù),上報(bào)督撫,督撫猶豫不決,吳廷琛力爭(zhēng),經(jīng)奏請(qǐng)道光皇帝批準(zhǔn),罷免三縣知縣。接著,吳廷琛強(qiáng)化治安措施,盜賊匿跡。

道光五年,吳廷琛奉詔代理云南布政使。

布政使負(fù)責(zé)一省的財(cái)政、人事。吳廷琛在代理云南布政使期間,重點(diǎn)整頓銅礦的開(kāi)采與冶煉。當(dāng)時(shí),各銅廠官員侵吞、貪污現(xiàn)象嚴(yán)重,致使國(guó)家的銅庫(kù)虧空。吳廷琛認(rèn)真查處,徹底清理。1個(gè)月后,局勢(shì)便好轉(zhuǎn)。

翌年九月,道光皇帝以四品京堂(都察院、通政司、詹事府及其他卿寺長(zhǎng)官均稱(chēng)“京堂”)的官銜征召吳廷琛入京任職。

吳廷琛年已54歲。在24年的仕宦生涯中,盡職操勞,體弱多病,入京不久,便頻患嗽疾。翌年秋,他上疏請(qǐng)假,回籍養(yǎng)病,道光皇帝詔準(zhǔn)。

吳廷琛回到老家元和縣養(yǎng)病,不再出仕。盡管他已離開(kāi)官場(chǎng),但對(duì)國(guó)事民政仍很關(guān)心,遇上歉年,他出糧賑濟(jì)貧民; 修治蘇州城,他捐錢(qián)助費(fèi)。閑暇時(shí),他修訂舊著,名為《歸田集》、《池上草堂詩(shī)集》。

他在老家安度了17年。道光二十四年(1844)九月初三日,吳廷琛壽終正寢,享年72歲。

吳廷琛博學(xué)多識(shí),不屑屑于章句,貫通經(jīng)典,文章遒雋,詩(shī)法杜甫,感時(shí)論事。他為人孝悌,為政清明,頗多建樹(shù)。

元配康氏,婚后兩年病故。康氏無(wú)子,吳廷琛的母親章氏命他大哥的第三子吳思樹(shù)承嗣。吳思樹(shù)于道光五年鄉(xiāng)試中舉,出任樂(lè)昌(今屬?gòu)V東)知縣,后調(diào)任香山(今屬?gòu)V東)知縣。道光二十年,英國(guó)侵略者悍然發(fā)動(dòng)鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)。香山地處珠江口南岸,乃抗英前線(xiàn)。吳廷琛遣人送信給吳思樹(shù),說(shuō): “食君祿就應(yīng)效忠皇上,奮勇殺敵。若能擊退敵人,固佳; 萬(wàn)一有什么不測(cè),你若膽怯偷生,就不是我的兒子。”吳思樹(shù)讀完父親的信,大加感奮,指揮軍民頑強(qiáng)抗擊,擊退了英軍的進(jìn)攻,保全了香山縣城。吳廷琛在康氏死后續(xù)娶陶氏,陶氏生有三子: 毓英、金鑒、毓華。吳廷琛任杭州知府時(shí),陶氏病死。妾李氏,生有二子: 毓蕃、毓干; 妾趙氏,生有一子,名毓滋。吳廷琛四世同堂,有孫子18人,曾孫二人。

吳廷琛死后第二年,吳思樹(shù)請(qǐng)父親好友朱珔撰寫(xiě)墓志銘。朱珔與吳廷琛是同榜進(jìn)士,涇縣(今屬安徽)人。當(dāng)年,殿試“讀卷官”進(jìn)呈嘉慶帝的前10名卷子中,就有朱珔的。發(fā)榜時(shí),朱珔名列第二甲第二名。他應(yīng)吳思樹(shù)之邀撰寫(xiě)了《賜進(jìn)士及第四品京堂前云南按察使司棣華吳公墓志銘》,評(píng)介了吳廷琛的一生。銘曰:

敦品則懿,勤學(xué)則粹,

宜掇巍科,九重嘉獎(jiǎng),

目為名榜,傳遍玉珂,

剖符守正,陳臬式敬,

無(wú)敢依阿,吏民咸服,

爭(zhēng)迓行轂,導(dǎo)之以和,

戒諱兇盜,戒肆侵冒,

嚴(yán)而不苛,請(qǐng)解簪綬,

樂(lè)處巖藪,未竟厥施,

文譽(yù)丕顯,藝林冠冕,

永維世儀,伉儷同宅,

勒此貞石,千秋弗![]() 。

。

上一篇:吳寬

下一篇:吳潛