兩漢魏晉南北朝散文·南北朝散文·王羲之·蘭亭集序

永和九年,歲在癸丑,暮春之初,會于會稽山陰之蘭亭,修禊事也。群賢畢至,少長咸集。此地有崇山峻嶺,茂林修竹,又有清流激湍,映帶左右,引以為流觴曲水,列坐其次。雖無絲竹管弦之盛,一觴一詠,亦足以暢敘幽情。

是日也,天朗氣清,惠風和暢,仰觀宇宙之大,俯察品類之盛,所以游目騁懷,足以極視聽之娛,信可樂也。

夫人之相與,俯仰一世,或取諸懷抱,悟言一室之內,或因寄所托,放浪形骸之外。雖趣舍萬殊,靜躁不同,當其欣于所遇,暫得于己, 快然自足, 不知老之將至。及其所之既倦, 情隨事遷, 感慨系之矣。向之所欣,俯仰之間,已為陳跡,猶不能不以之興懷,況修短隨化,終期于盡。古人云:死生亦大矣,豈不痛哉!

每覽昔人興感之由,若合一契,未嘗不臨文嗟悼,不能喻之于懷。固知一死生為虛誕,齊彭殤為妄作。后之視今,亦猶今之視昔。悲夫!故列敘時人,錄其所述。雖世殊事異,所以興懷,其致一也。后之覽者,亦將有感于斯文。

****

晉穆帝永和九年(353)農歷三月三,王羲之同當時的文士名流于山陰蘭亭舉行了一次雅集。與會者有司徒謝安、司徒左司屬謝巧、右司馬孫綽、佛家色宗代表支遁、高士許詢,以及王氏子侄玄之、凝之、渙之、肅之、微之等四十一人。

東晉王朝南渡后,會稽郡(蘇東、浙西一帶),是當時北方士族聚居的名郡,山陰是江南勝地,而蘭渚又是我國蘭花最早的產地,暮春三月,稽山披翠,鑒水澄碧,蘭蕊吐香,正是優游好時光,也是名士雅集的最適宜之處。王羲之等人借上巳節行修禊(xì系)之事,臨流嬉戲,飲酒賦詩,各抒懷抱。王羲之、孫綽等二十六人,當場賦詩三十七篇;不能賦詩者,如余姚縣令謝勝等十五人,則罰酒三大觥。后將其詩編成《蘭亭詩集》,由王羲之作序,孫綽作跋。這就是這篇《蘭亭集序》的由來。

王羲之詩文名重當世,但后來為其書法大名所掩。其實,本序既是文章佳構,又是書法名帖,書、文相得益彰,輝映千秋。《蘭亭集序》,又稱《蘭亭宴集序》或《蘭亭序》。

“序”,是古代一種文體,大都用作題贈,也有用為著述的前言。本文主要是記述當時集宴的盛況和視聽之娛,并抒發對人生的感慨。它是一篇雅集記事的散文,也是一首優美的散文詩。

****

本文四節文字,按其內容,可分三段:

第一段(1-2節):空前盛會,極樂盡歡;

第二段(3節):抒發感慨,興盡悲來;

第三段(4節):作序原由,記述人生。

第一段:空前盛況,極樂盡歡

永和九年,歲在癸丑,暮春之初,會于會稽山陰之蘭亭,修禊事也。群賢畢至,少長咸集。此地有崇山峻嶺,茂林修竹,又有清流激湍,映帶左右,引以為流觴曲水,列坐其次。雖無絲竹管弦之盛,一觴一詠,亦足以暢敘幽情。

是日也,天朗氣清,惠風和暢,仰觀宇宙之大,俯察品類之盛,所以游目騁懷,足以極視聽之娛,信可樂也。

一、詮詞釋句:

蘭亭——浙江紹興西南二十七里有蘭渚,其上有亭叫蘭亭。古亭幾經遷移,今亭為清康熙十二年(1673)重建,于蘭渚山麓。

永和九年與暮春之初——前者,指東晉穆帝司馬聃之年號,即公元353年。后者,指上巳節。古代以農歷三月上旬的巳日,為上巳節,魏以后,固定為“三月三”。

會稽與山陰——會(guì快)稽,秦置郡,包括今之蘇東南浙西北一帶地方。山陰,舊縣名,即今浙江紹興,漢時為會稽郡治所在地。

修禊——古代一種風俗,官民于上巳節到水邊嬉游洗濯,以消除不祥,也稱“春禊”。

群賢兩句——集,此指聚會。是說謝安、孫綽、支遁等文士名流都來了,約四十余人參與了這次蘭亭盛會。

流觴曲水——觴,即酒杯。曲水,環曲的水渠。修禊時,置杯于上流,任其順流而下,停在誰面前,誰即取飲,故稱“流觴”,也叫“流杯”,是一種上巳節飲酒游戲。

絲竹管弦與游目騁懷——前者是樂器的泛稱。絲弦,指琴瑟之類的弦樂器;竹管,指簫笛之類的管樂器。后者是說,隨意觀賞和遐思。

二、略述大意:

永和九年上巳節,我們聚會于會稽山陰的蘭亭,舉行“修禊”活動。許多名流賢達都來到這里,還有一些年輕人,老老少少都聚集在了一起。這里有巍峨的高山和峻拔的峰嶺,茂密的叢林和修長的翠竹,又有那清澈激蕩的溪流,縈回如帶,映襯著兩旁景物。大家依傍這彎曲的流水,進行了“流觴曲水”的游戲。人們并列地坐在岸邊,雖然,此時沒有美妙動聽的音樂助興,但一邊飲酒,一邊賦詩,倒也可以盡情抒發內心深處的情懷。這一天,恰是天清日朗,空氣清爽,和風拂拂,溫煦舒暢。還可任意觀賞:仰視那浩渺無際的天宇,俯察那萬物繁茂的大地,縱目遠覽,舒展胸懷,足以讓人們耳目享受到最大的歡娛,實在是快樂無窮啊!

這段文字,主要描寫這次雅集的空前盛況,從各個方面極寫“雅集之樂”。有人概括其為“五樂”,即:名士濟濟,會聚蘭亭,此一樂也;山環水繞,境界清幽,此二樂也;飲酒賦詩,暢抒幽情,此三樂也;天朗氣清,日暖風和,此四樂也;仰視俯察,游目騁懷,此五樂也。捧讀此文,使讀者也“信可樂也”!

第二段:抒發感慨,興盡悲來

夫人之相與,俯仰一世,或取諸懷抱,悟言一室之內,或因寄所托,放浪形骸之外。雖趣舍萬殊,靜躁不同,當其欣于所遇,暫得于己,快然自足,不知老之將至。及其所之既倦,情隨事遷,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之間,已為陳跡,猶不能不以之興懷,況修短隨化,終期于盡。古人云: 死生亦大矣,豈不痛哉!

一、詮詞釋句:

相與與俯仰一世——相與,相互交往。俯仰,即一俯一仰,比喻人生暫短。一說,觀察當世現實社會。

取諸懷抱與悟言——前者指敞開胸懷,掏出心里話。后者,即當面交談。悟,同“晤”。這二句是說,或者流露各人心中所思,相互交談于室內。

或因二句——因,憑借。“放浪”,任性不拘,即放縱。“形骸”(hái駭),形體,身體。二句是說,把自己志趣寄托在所愛之事物上,自由放任地生活,擺脫身外一切約束。

趣舍萬殊——各人對事物的愛好(取)和厭惡(舍)各不相同。趣,一本作“取”。

欣于所遇與所之既倦——前者說,對自己接觸的事物或所遇的機會,感到慶幸、欣喜。后者是指對原來愛好的事物感到厭倦。

向之所欣與俛仰之間——前者是指前邊的“欣之所遇”。向,昔,從前。后者,是說一俯一仰,形容時間極短。俛,同“俯”。

以之興杯與修短隨化——前者說因為它而發出了感慨。后者是說人之年壽長短,要順從自然規律。修短,即長短。化,造化,自然規律。

終期于盡——總歸有窮盡的期限的。期,期限,限度。

二、略述大意:

人們共同生活于同一個世間,一生時間極其短促,在相互交往中,可以看到:有的人喜歡各抒情懷,在室內促膝暢談;有的則把自己的志趣寄托于所愛好的事物上,自由放任地生活,擺脫身外一切約束。雖然方式千差萬別,其性格也是恬靜與浮躁各不相同,但是,有一點是共同的,即時間留不住,年歲不饒人。當他們遇上順境,而怡然自得時,是不會覺察到光陰流逝,老之將至的。等他們對自己所向往事物厭倦時,感情也發生變化,無限的感嘆也發生了,向往的事物都成了往事。其實,人的年壽是隨著造化的長短而不同的。但最終都歸于完結。作者最后引古語作結。這“死生亦大矣”之語,出自《莊子·德充符》,其中引孔子的話說:“死生亦大矣,而不得與之變,雖天地覆墜,亦將不與之遺。”這是說,死或生都是人生變化中的大事,可是死或生都不能使他隨之變化;即使天翻地覆,他也不會因此喪失、毀滅。

這一大段,主要寫對人生的感慨。它是由上邊的“極樂”引出了“興盡生悲”,乃至“痛哉!”到底“痛”什么?

作者從分析人之性格有別而其感情相通入手,然后點出:人生短促。這才進入了作序的真正要旨。

他說:有所取者,性靜;有所舍者,性動。雖入世態度不同,但人之情感卻共通:在“欣于所遇,暫得于己”時,則“快然自足”;當“所之既倦,情隨事遷”時,又“感慨系之”。感慨者何?欣喜之短暫和年壽有限。最后歸結為:人生暫短——“修短隨化,終期于盡”。于是,發出了豈不痛哉的嘆息。

第三段:作序原由,記述人生

每覽昔人興感之由,若合一契,未嘗不臨文嗟悼,不能喻之于懷。固知一死生為虛誕,齊彭殤為妄作。后之視今,亦猶今之視昔。悲夫! 故列敘時人,錄其所述。雖世殊事異,所以興懷,其致一也。后之覽者,亦將有感于斯文。

一、詮詞釋句:

興感之由與若合一契——前者是說發出感慨的原由。后者是說,密合如一對符契,意即完全相同。契,古人用竹或木制成的契券,分為兩半,作為憑證、信符。

喻之于懷與一死生為虛誕——前者指在內心自我喻解。喻,通曉,理解。一說,喻,同“愉”,快也。后者說,把死與生看成一樣的說法是虛妄荒謬的。《莊子·大宗師》有“孰知死生存亡之一體者,吾與之友矣”的言論,把死與生看成實質上的一樣。一,一體,同等。

齊彭殤為妄作——齊,一樣看待,作動詞用。彭殤,彭,指彭祖,古代傳說中的長壽者,據說七八百歲。殤,殤子,未成年而夭折者。齊彭殤,即把長壽者與夭亡者一樣看待。一死生、齊彭殤的觀點,常在《莊子》作品中出現。《莊子·齊物論》有云:“莫壽于殤子,而彭祖為夭。”這是說,殤子可算有壽,彭祖也可說夭亡。從而否定了壽夭的區別。

后、今、猶、昔——后,后人。今,今人。猶,如同。昔,前人,從前。兩句是說,后代的人看我們現在這些人不在世了,也如我們現在看前人已逝的一樣。

列敘時人與錄其所述——前者說,一一記下參加蘭亭雅集的人名。后者說抄錄他們所賦的詩篇。述,著述,此指詩歌。

其致一也——他們(含后人與今人)的意趣(感慨人生)是一致的。致,意趣,情致。

二、略述大意:

每當我審視古人發出感慨的原由時,發現大家契合無隙,完全相同。面對他們的詩文,未嘗不嘆息感傷,自己心里也不明白是什么緣故。于此,我確信,把生同死等同起來的言辭是荒誕的,劃一夭壽的論調也是虛妄的。后人看待今人,也會如今人看待前人一樣,實在令人悲傷!正因為如此,才逐一記下這次與會的各人姓名,收錄他們所寫的詩作,雖然時代不同,人事各異,而讓人感慨的因由卻常常一致。后代讀者,也將會為這些作品而感動吧!

這一段緊接上文,補足上文只開了頭而未完全闡明的人生哲理,發表了兩個富有價值的觀點,一是“一死生為虛誕,齊彭殤為妄作”。它否定了把生死夭壽等同起來的相對主義的錯誤觀點。二是“后之視今,亦猶今之視昔”;“雖世殊事異,所以興懷,其致一也”。認為古往今來,情感總是客觀存在,堅信“后之覽者”,必有所感,強調“述作為人生”的觀點。

****

這篇短文,記述了一千多年前的一次修禊節的名人雅士的聚會。那風物之美,人物之盛和吟詠之雅,確是東晉一代的風流盛事。這篇文章,并非一般的敘事散文,而是一篇深蘊睿思的哲理散文,也是一首充滿詩美的抒情哲理詩。何以見得?試看以下幾點——

一、謂其為哲理散文是由于:

①就文體而言,它首先是散文,而非駢文。晉代社會喜好講玄理,尚清談,也是駢文熾烈時代,講文辭駢驪之風甚盛。一篇清新可喜的散文,十分難得。羲之這篇散文在描景或敘事中,文辭清亮,文思幽遠,文情高曠,文致輕松,筆意疏曠澹宕,兼有駢散之長,而無辭藻之累。

②從內容上看,在敘事中或描景中,均飽含哲理。雖然通篇著眼于“死生”二字,但在蒼涼中,自有無窮逸趣;因記游宴之樂,寫出人生之悲,蘊藏著深邃的哲理思維。正如謝立夫所評:

山水清幽名流雅集,寫高曠之懷,吐金石之聲,樂事方酣,何至遽為說死說痛? 不知樂至于極,未有不流入于悲者。

(清李扶九《古文筆法百篇》卷十五轉引)

這就為此文營造了一個超邁玄遠的境界,有哲理情趣。因此,這篇散文,前頭宜冠以“哲理”二字,才體現概念含蘊的準確性。

二、稱它為哲理詩,是因為文中包含了若干詩的因素。

文中對景物觀賞和描繪,往往顯示了東晉士人自然觀賞的哲學意識。比如,描繪風物時,把那天宇清朗,惠風微拂,流水高山和草木搖曳的自由活潑、生生不息等自然現象,順當地同人物思想聯系起來,使人置身其間幻化出一種物我同化,榮辱自銷和心境澄明的玄渺境界,把生命意識滲入到自然宇宙之中,造成一種超然的詩的逸趣。

另外,此文還注意用抒情之筆描景,以玄妙形象文辭言理,十分重視造語構詞的形象性,但又省凈明暢,且有很強的音樂感。這樣,從嚴格意義上講,這確是一篇散文而不是詩,可是比起當時盛極一時的“淡而寡味”的玄言詩,它卻含有更多、更濃烈的詩情與畫趣。

從這篇文章的深入剖析和認真體驗中,我們看到了晉人對自然,對人生的深情與超邁的情結,完全是由于他們沐浴于無限宇宙和大千人生之中,得以深切體悟的產物,也是由極樂與極悲兩端的親身經歷中得出的。讓后人稱羨的,也是這一點。

有人認為,文中的“人生暫短”的感嘆,是晉代士大夫們及時行樂和無可奈何的消極情調,是本文的不健康因素。我想,如從根本上、從哲學角度理解,他們對時間的珍惜和對生命的無限眷戀,入世態度應是積極的,未必全無意義。

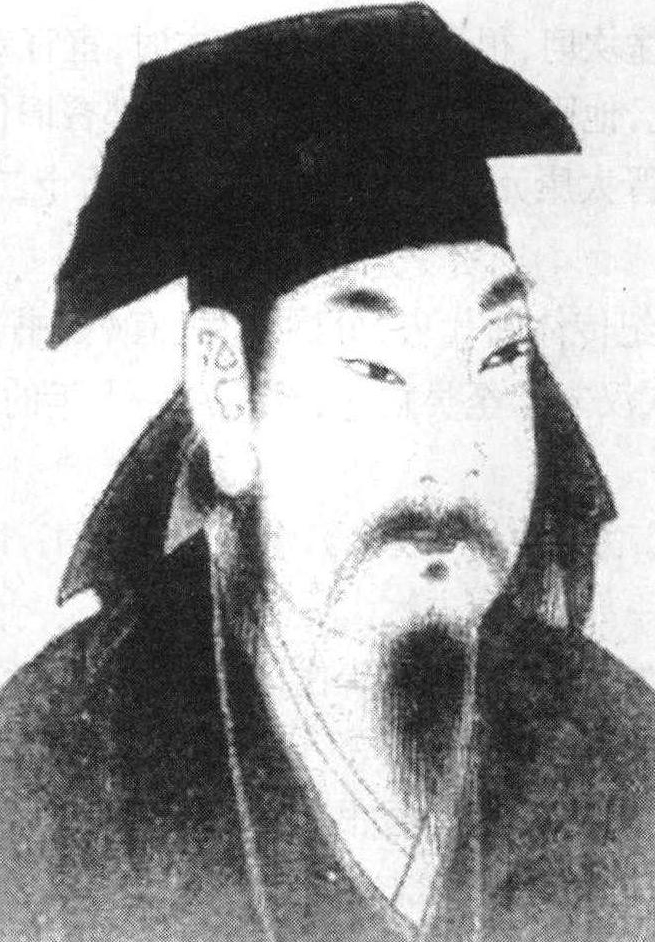

附圖三十九:

王羲之

上一篇:先秦(含秦)散文·諸子散文·墨翟與《墨子》·公輸

下一篇:先秦(含秦)散文·諸子散文·老聃與《老子》·其政悶悶