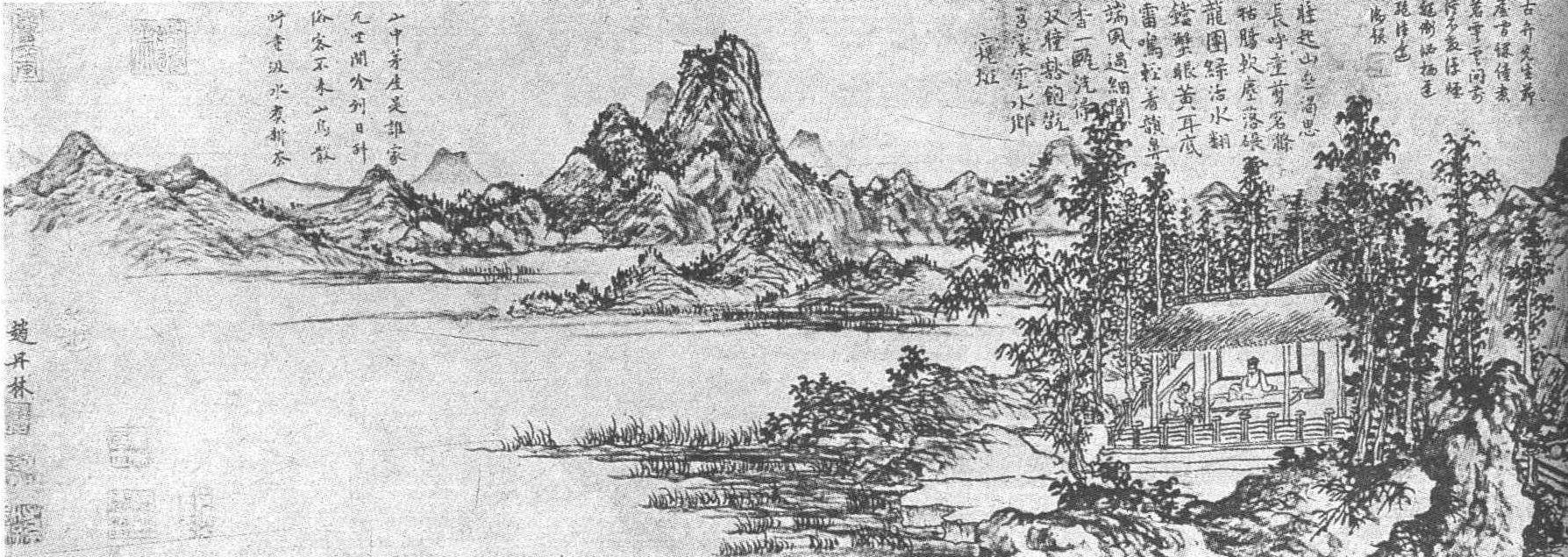

陸羽烹茶圖

元·趙原作

紙本水墨

縱二七.○厘米

橫七八.○厘米

藏臺北故宮博物院

趙原的《陸羽烹茶圖》卷系借陸羽的“茶”杯澆心中的塊壘。畫卷描繪山水清遠,茅檐數椽,屋內峨冠博帶、倚坐榻上者即為陸羽,前有一童子焙爐烹茶。本幅上作者自題:“陸羽烹茶圖”。“山中茅屋是誰家,兀坐閑吟到日斜;俗客不來山鳥散,呼童汲水煮新茶。趙丹林。”分綴于右上角、左上方和左邊上。鈐“趙”、“趙善長”兩印。丹林、善長,分別是趙原的號和字。畫面圖文并茂,鑄造了士大夫煙霞痼疾、泉石膏肓的精神世界,從一個側面折射了元代的社會思潮。

陸羽烹茶圖

趙原與當時浙西兩個好客又好藝的士人顧瑛、倪瓚過從甚密。他常為顧瑛作畫,還與倪瓚合作過《獅子林圖》,為“四海名公”所器重。他是一個“畫師”,因此他的畫與士大夫雅逸自娛的畫品心態尚有距離。例如此圖中山石皴法的側鋒圓轉,樹點墨法的粗重厚實,無不規行矩步地著意經營,缺少空靈虛曠、自然無為的韻致。特別是濕筆淡墨的運用,恪守宋人絹本的陳式,未能克盡紙本毛辣松秀的功效——執明代“江夏派”牛耳吳偉的《江山漁樂圖》與此頗有因緣。王逢稱其“畫法荊(浩)關(仝)海岳(米芾)窄”,李日華評其“山水雄麗,可雁行叔明(王蒙)”,不免是文人溢美之辭。

但盡管如此,《陸羽烹茶圖》仍不失為一件代表了元代畫風轉變的優秀作品。它的主題內容表現了元代文人的消遁思想;它的基本畫法出自董源畫派,正是元代文人畫家心慕手追的模范。從來論列文人畫、尤其是元代文人畫的思潮,都認為行家利家,涇渭分明,兩不相涉。現在看來,這種觀點值得商榷。當畫工畫鼎盛的六朝、隋唐時代,士大夫繪畫原是附麗手畫工畫而發達起來的;而到了元代文人畫勃興的情勢下,畫工畫又受到文人畫的啟導而發展變化,趙原就是一個例子。

本幅上有窺班詩題:“睡起山齋渴思長,呼童剪茗滌枯腸;軟塵落碾龍團綠,活水翻鐺蟹眼黃。耳底雷鳴輕著韻,鼻端風過細聞香;一甌洗得雙瞳豁,飽玩苕溪云水鄉。”又有乾隆詩題。此圖明時先后為項元汴、梁清標所有,有清人安儀周之手,后歸內府。鈐有項氏、梁氏、安氏及乾隆諸印。

上一篇:《百丈泉圖》原圖影印與賞析

下一篇:《子方扁舟傲睨圖》原圖影印與賞析