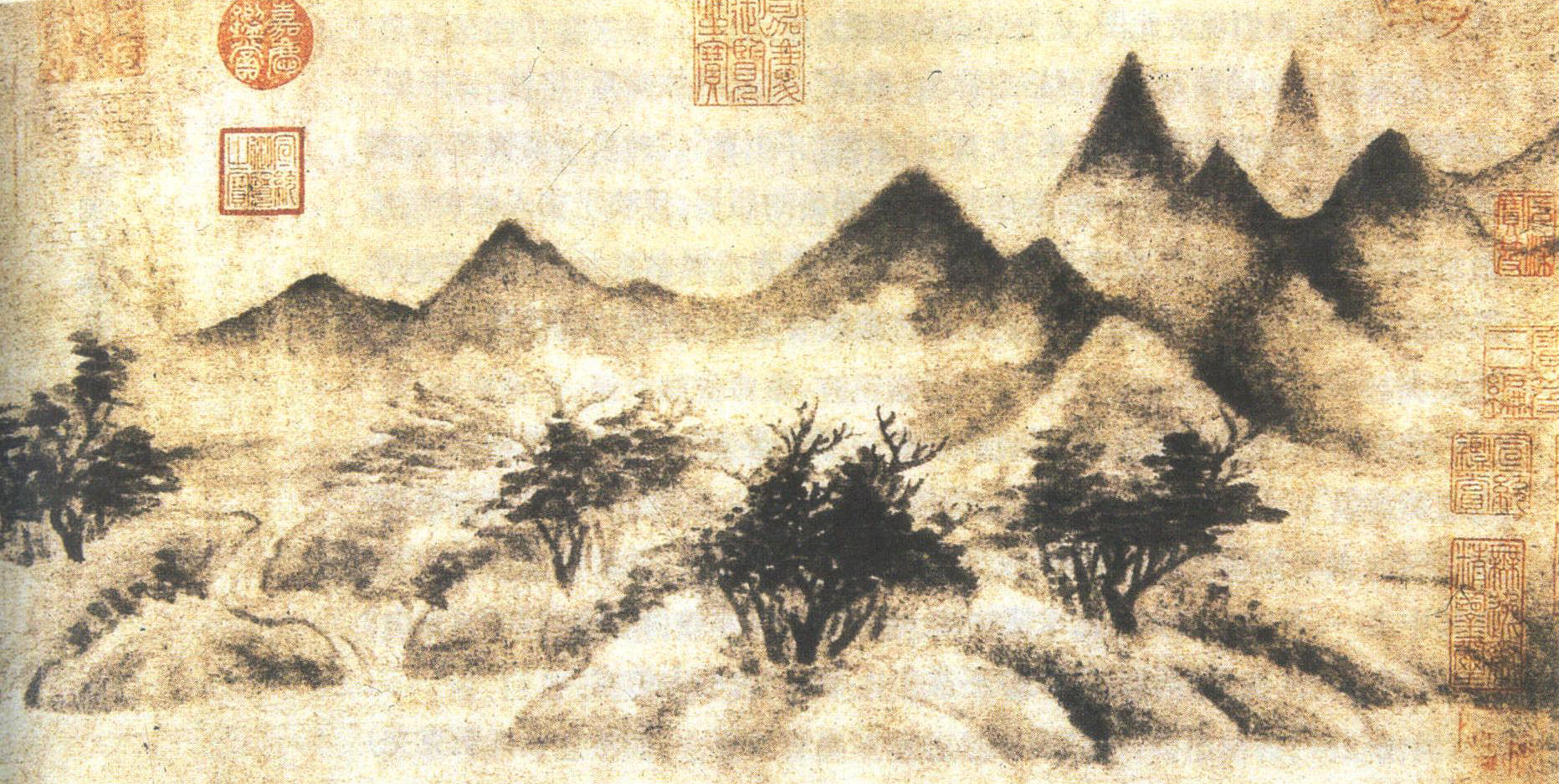

云山圖

南宋·米友仁作

紙本水墨

縱二七.三厘米

橫五七厘米

藏美國紐約大都會美術館

云山是米家最擅長的題材。此圖寫丘壑逶迤連綿,“山間浮云如白衣”,縹緲繚繞,給人柔潤朦朧中見靈動清浥的感覺,故此圖又名《云山煙靄圖》,它是米友仁——小米(米友仁與父米芾齊名,世稱“二米”,并稱其“小米”。他們所畫的山水被稱為“米家山”)所作。現存小米《瀟湘奇觀圖》等,大多為橫卷,適宜于展現云霧變幻的動勢,而此幅景物雖然較局促,但卻充分地展示了“米家山”的典型風格,畫法上有如下幾個特點:

一、點染煙云,草草而成,不失天真。作為對自然本體和神韻的一種探索,米派筆墨溫粹、水墨渾成的畫法,與當時流行的畫派(如五代、北宋以來的北方、南方山水畫派以及“青綠巧整”、“水墨蒼勁”等院體畫風)迥異其趣,別開生面,它開創了中國畫新的畫法,表現出山水畫寫意化發展的新趨向。

二、妙用“米點”。黃賓虹“打點也可作皴”,是對“米家山”所謂“米點皴”畫法的一種概括。《夢幻居畫學簡明·論皴》中也提到:“雨點皴全用點法,宜于雨景,雨景之法始于米元章,故人稱為米點。”此圖中“米點”的運用,是“米派山水”的一個主要特點。點是筆法也是墨法。米點可積點成線,也可聯點成片。米點為象,化線為面,變化無窮。此畫中的層巒、樹叢、土坡都是通過橫墨點筆概括而成,在單純的點筆中求變化,在點的“規模效應”濕墨滲化中形成畫面奇妙神秘的色彩。此圖中的“米點”,風神超脫,不入纖小,隨意點綴,山耶,樹耶,云耶,煙耶……點筆氣勢相貫,有跡散神聚之妙。此圖在“米點”大小、疏密、虛實、聚散中表現物象,形成畫面的節奏和秩序,使水墨變幻的藝術表現更趨于抽象化。這種意寫又使畫面更神似,更接近觀眾對自然的真切感受,有一種江南雨霽時分,云氣漲漫、崗嶺出沒、虛虛實實的靈動生意。故國外有稱“米派云山”朦朧的“米點”手法為“中國的印象派”。

三、重墨法,尤重淡墨。墨法的創格,是“米派”的另一所長,也是米氏在墨的表現上取得的突破性的進展。此圖以墨染煙云來表現行云瞬間的吞吐變化。行云在丘陵樹叢中或隱或現,“山以云為衣,云以山為體”,云和山虛實相映,自然生姿。作者將潑墨(以墨潑畫)、破墨(濕時滲化)和積墨(干時層加)結合起來,使紙面上水與墨交融,使“雖無常理,而有常形”(蘇軾)的云氣變幻表現得更有自然的神韻。米氏同時又繼承了南方山水畫派董源、巨然“淡墨輕嵐為一體”的畫格而求變易,“淡墨為之,稍加重墨點遠”(清安歧),如此圖中的云層均以淡墨細勾,以與整體柔潤筆調相一致。

云山圖

四、淡化筆骨。這一點和米氏善于運用沒骨法有關。米友仁的畫,不論山體還是樹木,都不用當時各家“以線立骨”、勾而復皴的傳統畫法,而是采用獨特的方法:山體先以沒骨,然后加米點皴,樹干一筆立就,不以雙鉤為之,繼而打點為葉。米氏所寫的濛渾山景,筆骨淡化,畫面看似模糊一片,茫茫中卻見筆意。沒去筆骨,是筆線的淡化,但要墨中見筆,有筆有墨。所謂“積墨使之厚,破墨使之清”,唐寅也講到“米顛山水何曾一片模糊哉”。都是指出要渾中求清、清中見渾才能明潤清朗,醇厚有味。我們觀賞此圖,正有此審美感受。

小米把這種抒情寫意的畫格自稱為“墨戲”,它從院體畫重“格法”、“形似”的審美觀念中解放出來,旨在求“天真”、“天趣”、“生意”、“神采”,寓物寄興,強調作畫“率意為之”,反巧為拙,返璞歸真。其畫格的拓展,反映了文人畫和院體畫藝術觀點的對立和藝術追求的分野。“墨戲”的藝術觀念對元、明、清文人水墨寫意畫的發展影響很大,適應了文人畫家反對“刻畫細謹”以求“寄樂于畫”的心態。

此畫幅有“宣統御覽之寶”、“宣統鑒賞”、“嘉慶鑒賞”、“嘉慶御覽之寶”、“無逸齋精鑒璽”、“石渠寶笈”以及陸友、梁清標等收藏印,原藏清宮,《西清劄記》著錄。現在,大米作品已難以覓見,故小米存世的幾幅真跡,更顯珍貴,《云山圖》亦其中之一。美國克利夫蘭藝術博物館、哈佛大學美術館尚有米友仁的《云山》(絹本)和《湘江夜雨》兩圖,其氣息不類宋人筆,疑為后人仿本。

上一篇:《瀟湘奇觀圖》原圖影印與賞析

下一篇:《林巒積翠圖》原圖影印與賞析