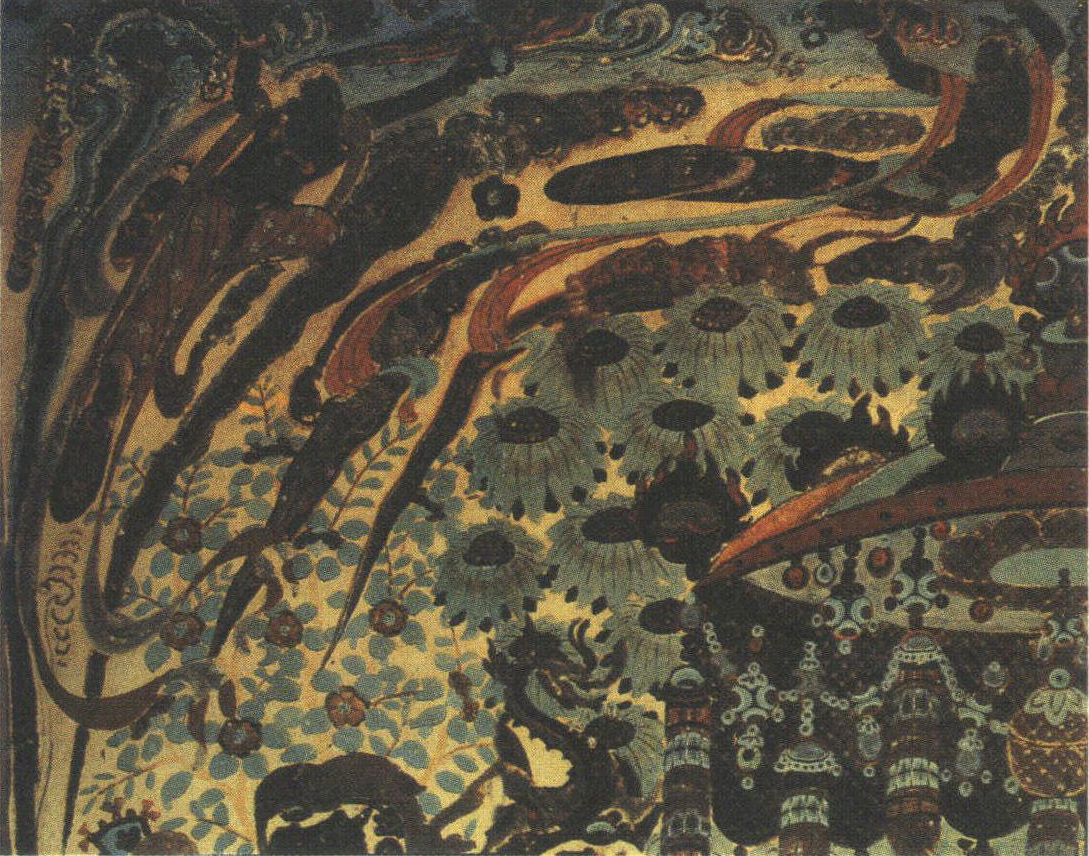

黑飛天

唐·佚名

壁畫重設色

縱六五厘米

橫八○厘米

見于敦煌莫高窟三二○窟南壁左上角

敦煌是飛天的薈萃之地,在莫高窟四百九十二個洞窟中,有二百七十余個洞窟繪有飛天,總計數達四千五百身以上。許多人將飛天作為敦煌洞窟藝術的象征,不是沒有道理的。

飛天是人類理想憧憬的產物。在秦漢時代的藝術遺存中,就可找到不少飛行著的有翼神人形象。西方宗教藝術中,長翅膀的小天使和諸神也比比皆是。然而,敦煌飛天卻是以“不翼而飛”的獨特樣式而著稱。她們赤裸著上身或全身,沒有翅膀,只是帶動著迎風招展的彩帶或彩裙,宛轉騰挪,昭示其憑虛馭風的神奇本領。

這里介紹的《黑飛天》就是典型的一例。

黑飛天

一個醬黑色的右傾“Y”字形,是飛天矯健的身軀和舒展的雙臂,腰下長裙循勢展拂,兩肩飄帶順向作流線形,并在末梢翻起成“S”形,如流如注,一氣呵成。“Y”字形兩側各有一道五彩祥云飄然升空,漸上漸大,組成一個寬松而又內斂的大“Y”字形。頂框處并列右行的四、五朵小云,使大小“Y”字形的開口處折勢而右,在飛天右向的顏面、手掌和飄帶右向翻折的末梢照應下,構成一個下銳角、上鈍角而弦內弧的倒三角形,恰到好處地安置于菩提樹的圓形輪廓和邊框的矩形角之間,隨遇成形,不枝不蔓。而描繪所有這一切所使用的一色弧線,或蜿蜒回環,或并行不悖,或交叉相向,極盡變化對比和充實照應之能事,使飛天、衣帶和云氣、天花,都用同一個速律流轉運行。這是從“形”的角度所作的觀照。

從“色”的角度著眼,也頗具奪天之妙。醬黑的肌膚,殷紅的飄帶,朱赤的長裙,紫、碧、青、玄的云朵,在湛藍天宇和潔白靈光的映襯下,顯得格外神奇瑰麗,富有音樂感。祥云上的重彩雙鉤,裙帶上的各色圖案,肩項和手腕上的華美佩飾,以及飛揚著的朵朵天花,則更增添了恍惚迷離、閃爍多姿的超人幻境氣氛。

自然,現在我們所能見到的,是經由千余年時間變異過的色彩效果。比如飛天肌膚的醬黑色,便是原來的銀朱和白粉氧化了的結果,某些如灰似赭而略淡于底色的線痕,往往又是覆于其上的精細線條剝落而成。恰恰是諸如此類的歷時變異,把注重現實性描繪方式的盛唐繪畫變得更加富于浪漫情調,從而集人工和天然于一體,取得獨樹一幟的觀賞效應。

如所周知,從印度傳來的佛教乾闥婆,已是袒衣裸胸,在舞帶飄忽中作出臨空飛舞的姿態。這應該是敦煌飛天的原型。北魏時期的飛天主要有兩種風格:一種師承西域,體態獷野,筆觸粗放;另一種師承中原,秀骨清像,線條細勁,衣帶尾部鋒利如削,飛行感較強。時至盛唐,在綜合上述兩種風格的基礎上,又吸收了伊朗薩珊王朝細密精致、色澤艷麗的裝飾手法,印度阿瑪帝時代石雕造像肥碩生動、富于肉感的造形因素,以及內地雍容華貴的氣格特點,所創飛天,往往體態婀娜,面容豐腴,服飾艷麗,動勢自如,畫史上所記載的“吳帶當風”,由此得到了充分的印證。到了五代、宋、元,飛天的造形漸趨滯重,飄帶已挈不住凌空的身軀,而須大堆的云層來托舉了。不難想見,這是一個從“跡簡意淡而雅正”,經由“細密精致而臻麗”和“煥爛而求備”的主觀追求(唐張彥遠《歷代名畫記》),終于走向機械概念以至全面式微的歷史過程。在這個始升終降的過程中,北魏和唐分別作為樸茂與婉麗兩種代表風格,統領了飛天藝術形象的高峰勝境。這幅《黑飛天》是敦煌唐代飛天美中之美的代表,了解其前后時代的飛天發展脈絡,對于我們深入鑒賞這一具體作品,是頗有裨益的。

上一篇:《樹下彈箏圖》原圖影印與賞析

下一篇:《伎樂圖》原圖影印與賞析