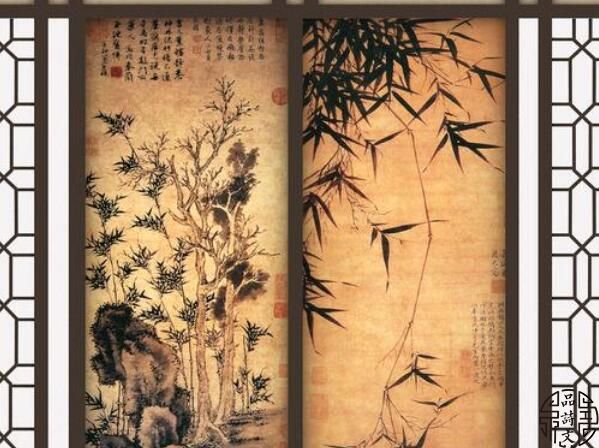

與可所至,詩在口,竹在手。來京師不及歲,請郡還鄉,而詩與竹皆西矣。一日不見,使人思之。其面目嚴冷,可使靜險躁,厚鄙薄。今相去數千里,其詩可求,其竹可乞,其所以靜、厚者不可致,此余所以見竹而嘆也。

———《東坡題跋》

【文章鑒賞】

〔注〕 北宋畫家文同,字與可,梓州永泰(今四川鹽亭東)人。擅畫竹,名盛當時。蘇軾見到趙屏風上有文同所畫之竹,因為題此。“詩在口”二句:意思是作詩不輟,畫竹不停。“請郡”句:京官請求調到州、縣任職。后來文同因父親去世,以“丁憂”名義回到四川。西:向西去。文同家在四川梓州,地在汴京之西,故云。

蘇軾和文同是中表兄弟,相處既深,評價自然是中肯的。他對人物的評量,不單看重其藝業,尤其著重于人品,雖屬中表之親,自然也不能例外。如今其人遠去,詩尚可求,竹仍可乞,卻不再能接其風裁,得其教益,見竹思人,不能不深深感嘆了。

文同能詩能畫,于藝事則墨竹一派載譽千古,于從政則堪稱良吏,于人品則是位“操韻高潔”的人。同時的司馬光由衷地評論他:“與可襟韻游處之狀,高遠瀟灑如晴云秋月,塵埃所不能到,某所以心服者,非特辭翰之美而已。”王安石則贊揚他的政事:“中和助宣布,循吏綴前芳。”可見蘇軾對文同的評論是客觀的。

本來是題屏風上文與可的畫竹,卻撇開正題,一下子扯到文與可其人其事上去,足見蘇軾對與可的敬佩、懷念之情,不能自已。真情一旦奔迸筆下,題目也管束不住了。在短短的篇章中,蘇軾把文與可的愛好、人品、性格、經歷以及兩人的交情,用十分簡練形象的語言概括出來,文章大家略施小技,即有足觀,是不由人不佩服的。

上一篇:蘇軾《范文正公集敘》原文翻譯注釋與鑒賞

下一篇:蘇軾《書墨》原文翻譯注釋與鑒賞