赫赫三秦魂·西安之旅·秦始皇陵·“世界第八大奇跡”

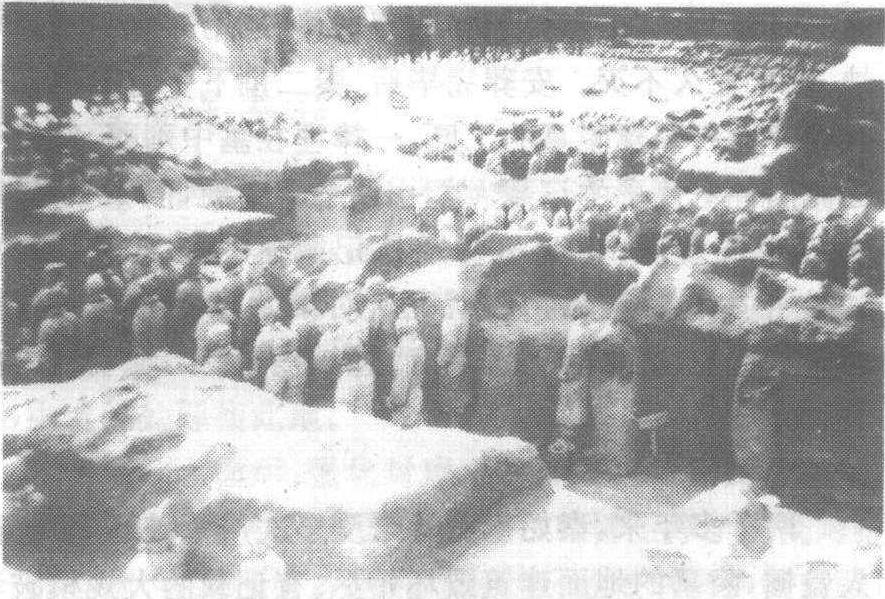

在陜西省臨潼縣晏寨公社下河村,距秦始皇陵陵園外城東城垣約1.5公里處有兵馬俑從葬坑。現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)一號、二號、三號三個俑坑,和一個已挖好但未裝進兵馬俑的第四號坑。

1979年10月1日,在兵馬俑坑原址上修建的兵馬俑博物館建成開館。建在一號坑上的展廳寬70米,長230米,總面積16100平方米,由鋼骨鐵架橫空撐起,中間無立柱,便于參觀者一覽無余。

兵馬俑坑的發(fā)現(xiàn),在國內(nèi)外引起了轟動,到1979年開館以前,已接待國內(nèi)游客一百萬人次,外賓近三萬人次。開館后第一年就接待國內(nèi)游人一千二百萬人次,外賓五萬多人次。許多國家首腦參觀兵馬俑后盛贊不已,1978年,法國總理希拉克參觀后說:“世界上原有七大奇跡,秦俑的發(fā)現(xiàn),可以說是第八大奇跡了。”“世界七大奇跡”即金字塔、宙斯像、摩索拉斯墓陵墓、巴比倫空中花園、阿泰密斯女神廟、羅德島太陽神巨像、亞歷山大燈塔。是古代腓尼基人昂蒂帕特(約前398—前319)所封定。后世相沿而成定論。1980年9月,新華社記者王兆麟在《新民晚報》上發(fā)表題為《參觀世界第八大奇跡——秦始皇兵馬俑博物館巡禮》的文章,第一次公開給秦俑戴上“世界第八大奇跡”桂冠。

陜西臨潼秦始皇陵兵馬俑

從“怪物”到寶物

兵馬俑坑,從未見文字記載,司馬遷《史記》對始皇陵的規(guī)模、建置和陪葬的富麗,都有詳細(xì)記述,卻沒有提到兵馬俑。在兵馬俑坑發(fā)現(xiàn)之前,當(dāng)?shù)剞r(nóng)民將那些經(jīng)常被發(fā)現(xiàn)的陶俑視為“怪物”,稱之為“瓦人”或“瓦盆爺”。據(jù)說這里很早以前,只要打井或挖墓穴,就會有“怪物”出現(xiàn),這些“怪物”常常興妖作怪,不是新墓穴突然倒塌,就是井水忽然枯竭。有時候,“怪物”會突然直立于井壁出現(xiàn),“鼓嘴瞪眼”地嚇唬人們。曾經(jīng)有大膽的農(nóng)民,在氣惱中將“怪物”刨出來,放在太陽底下曝曬,以示懲罰。甚至將“怪物”搗成碎片。

1974年3月,臨潼縣晏寨公社下河大隊西楊生產(chǎn)隊決定打八眼水井。其中第五眼的位置,就在一號坑的東南角。當(dāng)挖到三、四米深時,挖出了一個“瓦盆爺”(當(dāng)?shù)貙μ罩粕裣竦乃追Q)。他們以為打在了一個古廟遺址上。這事被一個前來檢查打井工作的公社水保員報告給了縣文化館,文化館派人將碎片帶回縣里修復(fù)。正巧一位叫藺安穩(wěn)的中國新聞社記者回家鄉(xiāng)臨潼探親,得知此事,寫了篇《秦始皇陵出現(xiàn)一批秦代武士陶俑》的文章,由《人民日報》內(nèi)部報道。這則內(nèi)部報道很快引起了中央有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)的重視。7月,在國家文物局的領(lǐng)導(dǎo)下,由陜西的文物考古工作者組成了“秦始皇陵秦俑坑考古發(fā)掘隊”,經(jīng)過一年的發(fā)掘,一個東西長230米、南北寬62米,總面積14260平方米的巨大秦兵馬俑坑重現(xiàn)于世。1976年5月,在一號坑的東端北側(cè)20米處,發(fā)現(xiàn)了面積6000多平方米的二號坑。不久又在一號坑的西北側(cè)25米處,發(fā)現(xiàn)了面積520平方米的三號坑。后來又發(fā)現(xiàn)了尚未建成的四號坑。四坑相距很近,構(gòu)成完整的軍陣編列體系。據(jù)考古學(xué)家考證,一號俑坑是右軍,二號俑坑是左軍,沒有兵馬俑的四號坑是中軍,三號坑是統(tǒng)帥左、中、右三軍的指揮部,合計有陶人陶馬七、八千件。兵馬俑坑反映了我國春秋戰(zhàn)國時代特別是秦代的軍隊編制狀況。

地下大軍緣何用

這些兵馬俑是秦始皇陵陪葬的一部分。在古代,人們認(rèn)為死亡不過是生命形式的一種轉(zhuǎn)換,是靈魂到了另一個世界,那個陰間世界在古人的想象中同陽間世界的生活并沒有什么兩樣,所以死者仍需要享受以及使用生前用過的器物。在奴隸社會,奴隸主死后,除陪葬日用品外,出現(xiàn)了殺死或活埋奴隸在主人墓中以便在陰間侍奉主人的殉葬制度。隨著文明程度的提高和奴隸們的反抗,便逐漸用模擬品來代替活人殉葬。那種用草扎制成的人形叫“芻靈”,用泥、陶、木料等制作的人形,就叫做俑。春秋戰(zhàn)國以后,除了特殊情況外,國家基本上不允許奴隸殉葬。

歷來北方的俑人,一般不過是5至10厘米左右,而秦始皇陵兵馬俑坑出土的兵俑和車馬,卻都形制高大,氣勢恢宏,在考古史上可謂空前絕后。關(guān)于兵馬俑的意義和作用,有人認(rèn)為這些兵馬俑象征著駐扎在京城外的軍隊,可稱之為“宿衛(wèi)軍”;有人說,這是“從葬坑”的一部分;還有人認(rèn)為它是秦始皇用來顯示皇威,表彰軍功和宣揚統(tǒng)一大業(yè)的;還有人從古代祭禮習(xí)俗的角度,認(rèn)為是這位崇好神仙的皇帝為了防神驅(qū)鬼而設(shè)置的。

精美的造型藝術(shù)

這些大型陶俑和陶馬是用“以模為主、塑模結(jié)合、分件制作、逐步套合,然后入窯燒制、出窯繪彩”的方法燒制而成的。陶俑、陶馬身上的鮮艷顏色,因俑坑曾被焚,加上長期埋于地下,顏色脫落殆盡。陶俑身上還刻有“宮疆”、“咸陽”、“都倉”、“宮系”、“廿”、“得”等字樣,這些文字有的是中央制陶作坊管理下的工匠名字,有的是編號。

陶俑、陶馬制作細(xì)膩精致,形神兼?zhèn)洌憩F(xiàn)了極高的寫實技巧。陶俑人物個性鮮明,從表情、神態(tài)、姿勢、衣著等方面反映出不同年齡、不同經(jīng)歷、不同兵種、不同職位的人物的精神面貌和心理狀態(tài),千姿百態(tài),栩栩如生。陶俑的發(fā)髻,身上的甲片、甲釘,甚至連鞋底一道道綴扎的線紋都精雕細(xì)作,十分注意細(xì)節(jié)的真實。

陶馬更是細(xì)致至極,個個勁健有力,雙耳前豎,兩眼注視前方,形象逼真生動。陶馬的比例非常勻稱、和諧,符合解剖學(xué)原理。這些藝術(shù)上的成就,除了高超的技巧之外,與秦人素以養(yǎng)馬著稱,對馬異常熟悉也是分不開的。秦穆公時的伯樂是我國著名的相馬專家,著有《相馬經(jīng)》,伯樂識別千里馬的故事,千百年來廣為流傳。秦始皇時有個叫馬斯倮的人,在甘肅省涇川縣養(yǎng)有數(shù)不清的馬牛,秦始皇因他養(yǎng)牛馬有功,賜給他封邑,其地位和封君相當(dāng)。

上一篇:悠悠吳越曲·浙東浙南之旅·雁蕩山·“不游雁蕩是虛生”

下一篇:煌煌荊楚吟·贛東之旅·玉茗堂·“東方莎士比亞”的府第