煌煌荊楚吟·襄陽之旅·隨州·“地下音樂殿堂”

1978年初夏,在湖北隨州城關西北2.5公里處的擂鼓墩,發現了被人們稱為“地下音樂殿堂”的曾侯乙墓。

墓中隨葬品多達七千余件,包括禮樂器、兵器、車馬器、金玉器、漆木竹器及竹簡等,其中樂器達八種一百二十五件。最令世人矚目的當數稀世之寶,距今兩千多年的古代樂器編鐘——曾侯乙編鐘。

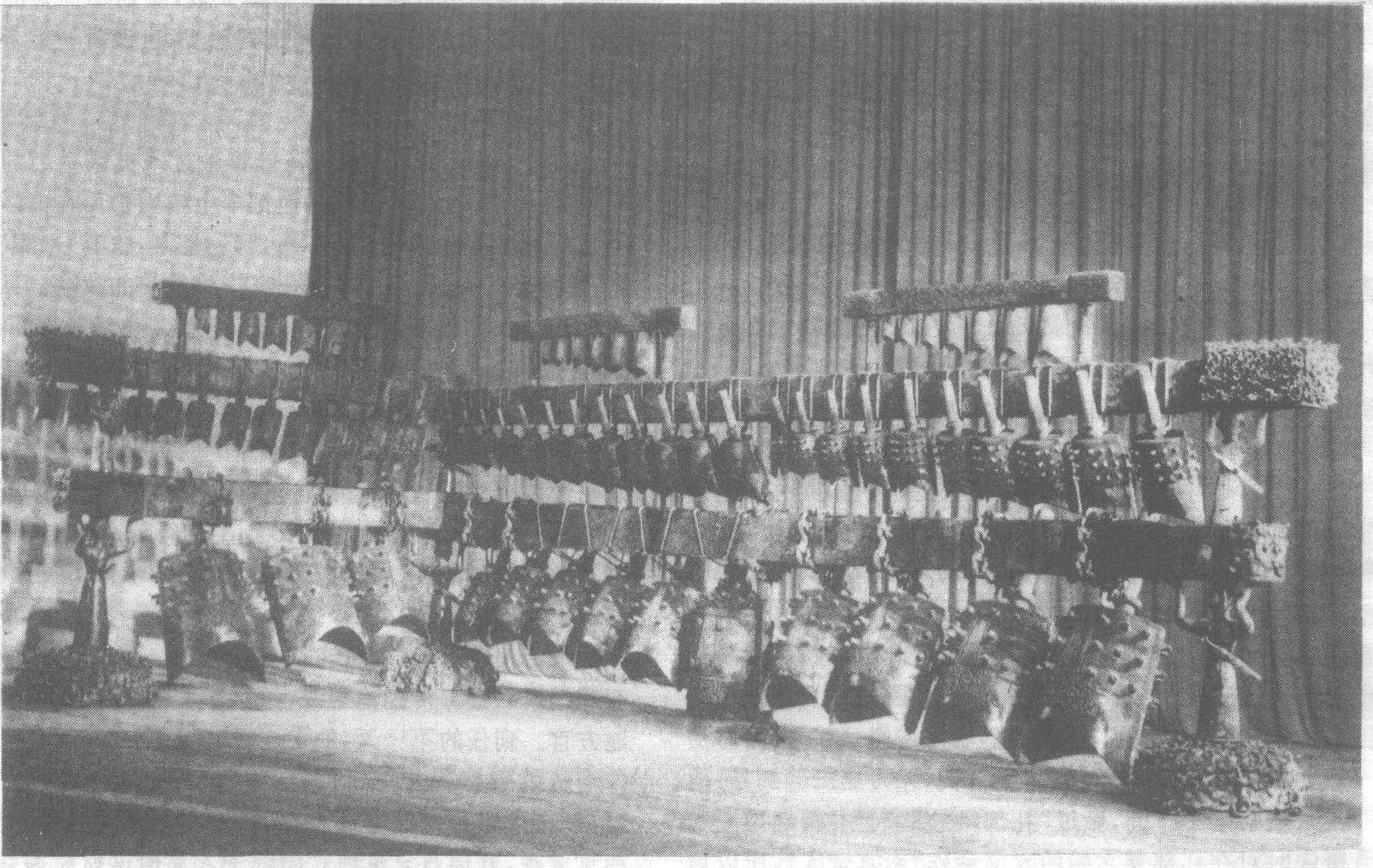

這套編鐘由六十五件組成,其中最大的甬鐘重203.6公斤,最小的鈕鐘只有2.4公斤。出土時,這套總重2500多公斤的銅鐘分三層八組完整地懸掛在銅木結構的鐘架上。架呈曲尺形,長7.48米,寬3.35米,高2.73米;七根橫梁,兩端均有盤龍和花瓣形紋的青銅套,由六個佩劍武士形銅柱和圓柱承托。

湖北隨州曾侯乙墓出土的曾侯乙編鐘

橫梁、鐘鉤、鐘體上共有銘文三千七百五十字,內容包括編號、銘記、標音及樂律理論。樂律理論主要記述該鐘的樂音所屬律名、階名、變化音名及其在異國間的稱謂對應關系。在六十五件鐘中,那件镈鐘為楚惠王所送。鐘上銘文說,楚惠王于在位第五十六年(前433),為曾侯乙制作宗廟祭器,放在西陽。由此可知,曾侯乙墓建造于公元前433年或略晚的時間。楚王镈懸掛鐘架下層的中心部位,擠掉了那個地方原有的甬鐘“大镈”。曾國對楚國贈送的禮品如此敬而重之,是因為曾國處在楚國腹地,自春秋中期以來已淪為楚之附庸。降至戰國,曾文化已大致被楚文化同化,因此,可把曾墓出土樂器視為楚國樂器。

曾侯乙編鐘最顯赫的科學成就是一種雙音的功能。全部鐘體的正鼓和側鼓部均銘刻著標音銘文,分別敲擊這兩處所標示部位,便可得到兩個不同的樂音。當擊發其中一音時,另一音一般不鳴響,即或發出微微的聲音,對正擊發的一音也沒有干擾,客觀上還有所潤色。因為兩音間多呈三度諧和音程。這套編鐘和其它中國編鐘,可用作旋律樂器。而歐洲和印度的銅鐘,橫截面都呈正圓形,鐘聲衰減緩慢,且每鐘只能發一音,無論鐘的數目怎樣變化,都只能作節奏樂器用。

現代科學儀器已初步揭示出雙音鐘的發音原理,說明雙音的產生既與鐘體合瓦形的獨特結構和不勻厚的鐘壁有關,也與雙音的激發點和節線位置的巧妙利用有關,又與正確的配方和熱處理手段有關。經用多種科學方法檢測,鐘體含錫量在13%至16%之間。實驗證明,含錫量若低于13%,則音色尖銳刺耳且過于單調;若高于16%,則鐘體脆弱不易承受敲擊;若在13%至16%之間,則音色渾厚豐滿,鐘體也不會輕易被擊碎。同樣,含銅量也相當重要,過少,則鐘聲衰減滯緩;過多,則音色極易惡化。實測表明:含鉛量在1%至3%之間,鐘聲衰減速度適宜,且音色也不致惡化。

這套編鐘音色優美、音域寬廣、音列充實、音律較準。下層大鐘,聲音低沉渾厚,音量大,余音長;中層較大的鐘,聲音圓潤明亮,音量較大,余音較長;中層較小的鐘,聲音清脆嘹亮,音量較小,余音較短;上層鈕鐘聲音透明純凈,音量較小,余音稍長。

這套編鐘就其四十五件甬鐘來說,總音域跨五個八度音程,比現代鋼琴的音域兩端平均各只少一個八度音程。在中心音域部分約占三個八度音程的范圍內,十二個半音齊備,是已知世界上最早具有十二個半音音階關系的定調樂器。它的全部音域的基本骨干,是五聲、六聲以至七聲的音階結構,可演奏采用和聲、復調、轉調手法的樂曲。

關于曾國,歷史上并未留下多少記載。但作為楚國的附庸,曾墓出土的曾侯乙編鐘可以說顯示出楚國音樂文化方面的特色。楚人氣質浪漫,熱烈奔放,八音之中,以鐘為最。諸夏以九鼎為王權的象征,稱之為重器。楚國的重器與其說是鼎,不如說是鐘。春秋晚期,楚王有“九龍之鐘”。公元前506年,吳師入郢,“燒高府之粟,破九龍之鐘”。燒粟,意味著削弱楚國的經濟實力;破鐘,則象征著擊敗楚國的政權。楚人的王公貴族,以隨葬鐘樂來顯示自己顯赫的身世和文化素養。鐘樂還是楚國朝聘宴享的主樂。文獻所記以鐘為氏的楚人共三位,鐘儀、鐘建和鐘子期,前兩位是司樂之官,后一位以知音見稱。想來是楚人尚鐘成風,因而讓司樂之官即司鐘之官以鐘為氏。由于音樂在楚國享有崇高地位,因而楚司樂之官在春秋諸國中居位最高。鐘儀曾任鄖縣鄖公,可與諸侯比權量力。鐘建隨昭王逃難曾背過王妹,王妹因此要嫁鐘建,昭王應允,便任命鐘建為樂尹,足見樂尹官位非同一般。

1979年,我國調動了考古、科技、音樂、金屬鑄造等各方面的力量,歷時三年多,于1982年成功地復制了一套編鐘,其外形、花紋和音色都和原鐘相似。湖北省歌舞團用這套復制編鐘演出了《編鐘樂舞》。《編鐘樂舞》以楚史、楚文物為依據,以屈原愛國主義思想為核心,以曾侯乙編鐘為主體,運用“歌、樂、舞”相結合的形式,形象地展現了古代楚國的國勢民情,農事、征戰、祭祀和文化藝術等社會風貌,顯示出鮮明的民族風格和濃郁的地方特色。

如今,地下音樂殿堂的瑰寶已珍藏在位于風景秀美的武漢東湖之濱的湖北省博物館。但喜歡追根溯源的游客,在觀看了博物館的編鐘后,還饒有余興地來到隨州市擂鼓墩,一睹地下音樂宮殿的風采。

上一篇:沉沉帝王夢·京郊之旅·盧溝橋·“盧溝橋的獅子數不清”

下一篇:煌煌荊楚吟·武漢之旅·張居正墓·“宰相之杰”