蒙蒙巴蜀雨·川南之旅·珙縣·僰人懸棺千古謎

珙縣位于川、滇、黔三省鄰接處,是古代懸棺葬最典型的地方,現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)懸棺遺址四十一處,計有懸棺二百八十八具。

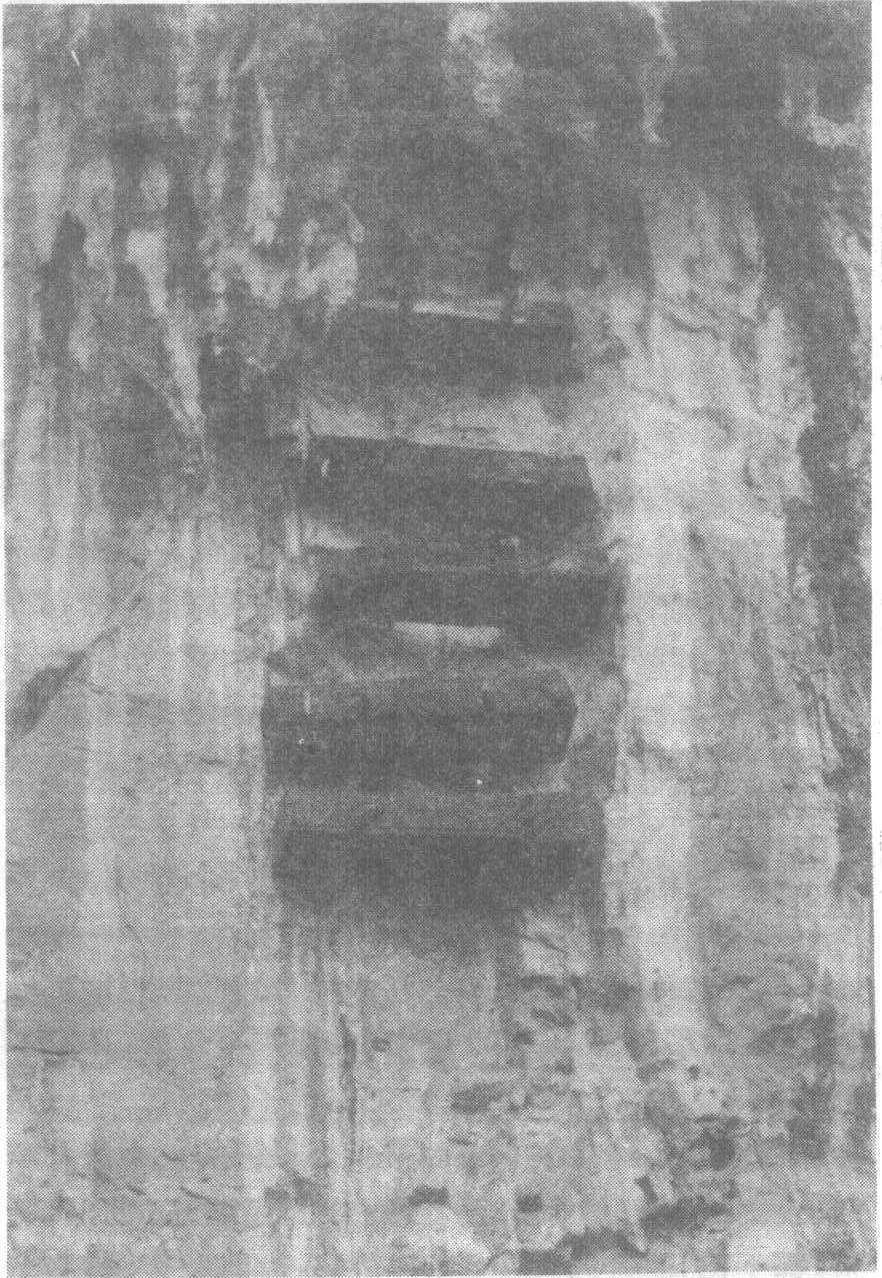

四川珙縣懸棺

懸棺俗稱“掛巖子”,即把棺木置于離地幾十米高的懸崖峭壁上,是古代川南一帶僰族的葬制。僰人早在戰(zhàn)國時期就在宜賓地區(qū)群居,并建有僰侯國、僰道縣。因其驃悍驍勇,為歷代統(tǒng)治者所不容。他們棲身于荒野荊棘之中,有“披荊斬棘”之譽。明代,僰人稱“都掌族”。神宗元年(1573),四川巡撫曾省吾、總兵劉顯率十四萬大軍將其殺絕。其時,“前軍引火炬燒城屯千余,炎焰彌天……赴火墜崖谷者數(shù)萬……都掌蠻至是盡滅”(《興文縣志》)。

然而,民間傳說僰人未被殺絕,當(dāng)?shù)睾涡杖思壹礊閮k人后裔,還說何姓祖先本姓“阿”,因避當(dāng)朝鎮(zhèn)壓才改姓“何”。明史有僰人首領(lǐng)“阿大王”在僰都城九絲城被殺的記述。有人曾在當(dāng)?shù)卦L一何姓老人,言其始祖何大寧原為九絲酋阿大、阿二同族,后投軍至一何姓將軍麾下,改為何姓。珙縣過去曾有民諺“游倮倮(彝族),范苗子,后山何家掛巖子”。至于為什么僰人有懸棺葬俗,《珙縣志》記述:“相傳有羅因者,以僰人嘗滅其宗,乃教以懸葬巖上,子孫高顯。于是爭掛高巖以趨吉。”也有人說,是諸葛亮用這個辦法消耗僰人的力量。三國時,諸葛亮南征路過僰地受阻。他看到天旱地干,就讓人放風(fēng)說:旱災(zāi)是因為僰祖墳風(fēng)水不好,如將棺材移到懸?guī)r上,來年一定好收成。僰人信以為真,就放下戰(zhàn)事,忙著遷墳。諸葛亮趁機離去。不料次年果然五谷豐登、人畜興旺。于是,懸棺葬便代代相襲下來。但在刀耕火種的時代,懸棺如何置于懸崖之上,至今眾說紛紜。有說鑿巖為路,放棺后再毀掉路;有說先以土填埋崖壁,然后再去土;有說崖頂放繩索;有說搭廂架。究竟如何,仍不得其解。

僰人懸棺主要集中于珙縣麻塘壩和蘇麻灣兩地,約有200具。放置方法,有鑿巖為穴橫放者;有鑿巖孔嵌木樁,棺木平置樁上者;也有幾具并放或疊放者。棺形似船,頭大尾小,多為整根楠木挖鑿而成。懸棺葬地周圍,還有許多僰人巖畫。畫面、色澤清晰可辨,多為砂彩繪,均用較原始的平涂技法,線條粗獷,形象生動,題材多樣。其作用,或為部族徽記,或為安慰亡者,反映了行懸棺葬者的宗教信仰和精神世界。

上一篇:赫赫三秦魂·咸陽之旅·昭陵·依山為陵唐為先

下一篇:清清滇黔韻·大理之旅·平云南碑·元世祖奇兵平云南