平定云南之戰(zhàn)(181~18年)

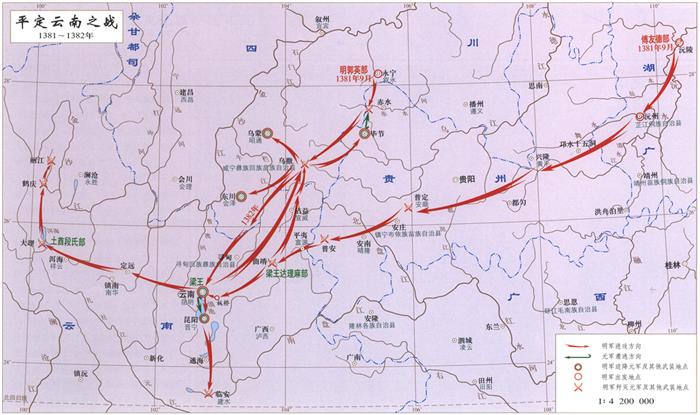

明洪武十四年(1381年)九月至十五年(1382年)閏二月,明朝攻滅元梁王政權(quán),統(tǒng)一云南的作戰(zhàn)。

元順帝退出大都(今北京)以后,盤踞在云南的割據(jù)勢力主要是元梁王和土酋段氏。明太祖朱元璋欲以和平方式解決云南,曾多次派使臣前往談判,均被殺害,遂決定以武力統(tǒng)一云南。十四年九月一日,命潁川侯傅友德為征南將軍,永昌侯藍玉為左副將軍,西平侯沐英為右副將軍,率軍30萬南征云南。朱元璋根據(jù)云南軍事地理形勢,親自制定了進軍云南的戰(zhàn)略。十四年九月二十六日,傅友德率軍抵達湖廣,兵分兩路,從東、北兩方面向攻云南。北路由都督郭英、胡海洋、陳桓等率兵5萬,由永寧(今四川敘永)趨烏撒(今貴州威寧彝族回族苗族自治縣)。東路由傅友德率大軍于十二月中旬連克普定(今貴州安順)、普安(今貴州盤縣)及其附屬地區(qū),遂進軍曲靖(今屬云南),大敗梁王把匝剌瓦爾密部將達里麻所率10余萬精兵,占領(lǐng)曲靖。此后,分東路軍為二,一部由藍玉、沐英率領(lǐng),直趨云南(今云南昆明);一部由傅友德率師北向烏撒,以策應(yīng)北路軍。二十二日,梁王獲悉達里麻失守曲靖,遂逃往昆陽州(今云南晉寧)忽納砦,自縊而死。二十三日,藍玉、沐英率師進逼云南板橋,進而占領(lǐng)云南。藍玉分遣曹震、王弼、金朝興等率兵2萬,向南攻克臨安(今云南建水)諸地。沐英分兵趨烏撒,接應(yīng)傅友德。傅友德大敗元守軍,進占烏撒,降服東川(今云南會澤)、烏蒙(今云南昭通)、畢節(jié)等地。云南、烏撒既下,明軍遂移師進攻大理。十五年(1382年)閏二月,攻克大理,段氏就擒。繼克鶴慶(今屬云南)、麗江等地,至此平定云南全境。至洪武十七年(1384年)三月,傅友德、藍玉率征南大軍班師,留沐英鎮(zhèn)守云南。此后,沐氏子孫世代承襲,經(jīng)營云南達260余年,直至明朝滅亡。

中國古代火槍

中國古代口徑較小的管狀射擊火器。由槍管、藥室、槍柄等組成。

最早見于史書記載的火槍是南宋紹興二年(1132年)的長竹竿火槍,以竹為筒,內(nèi)裝火藥,可噴射火焰。紹定五年(1232年)出現(xiàn)了飛火槍,即將火藥筒綁縛于矛柄上,在火藥中摻有鐵滓,與火焰同時噴出,既能噴火傷人,還能格斗拼剌。開慶元年(1259年),發(fā)明了突火槍,是中國最早的用火藥發(fā)射彈丸的火器,其發(fā)射原理與現(xiàn)代槍炮相同。突火槍以“巨竹為筒,內(nèi)安子窠”,發(fā)射時“子窠發(fā)出,如炮聲,遠聞百五十余步”(《宋史》)。

從元朝至明朝前期,火銃發(fā)展迅速,其中,分為手持銃和大碗口銃兩類。在明朝軍隊編制中,創(chuàng)建了專業(yè)使用火器的神機營。16世紀中葉,火繩槍傳入中國,明政府遂命仿制,并稱其為“鳥銃”,清朝多稱為“鳥槍”。早期鳥銃的口徑為9~13毫米,全槍長1.3~2米,射程150~300米,較之手持火銃具有射程大、射擊精度高的優(yōu)點。明崇禎八年(1635年),將火繩點火改為燧石發(fā)火,改善了點火裝置的防水能力,但未能廣泛使用。清康熙以后,鳥槍種類逐漸豐富,《清文獻通考》中記載了軍隊列裝的17種鳥槍。

火槍的出現(xiàn)和應(yīng)用,很快成為裝備明、清軍隊的主要輕型火器,并對傳統(tǒng)作戰(zhàn)方式產(chǎn)生了巨大影響。

明、清時期的火槍

上一篇:《土木堡之戰(zhàn)(1449年)》真實記錄與故事

下一篇:《平津戰(zhàn)役(1948年11月~1949年1月)》真實記錄與故事