悠悠吳越曲·蘇州之旅·寒山寺·詩韻伴鐘聲

“月落烏啼霜滿天,江楓漁火對愁眠。姑蘇城外寒山寺,夜半鐘聲到客船。”自唐代張繼《楓橋夜泊》詩問世以來,先前僅為一般禪院的妙利普明塔院便名揚海內外。

張繼,字懿孫,天寶十二年(753)進士,于一次乘舟途經蘇州夜泊楓橋之際,寫下這首富于詩情畫意的千古絕唱。詩中所提“楓橋”,在寒山寺西南數百米,橫跨楓江之上,與江村橋隔水相望,現橋為清同治時重建,系花崗巖半圓形單孔拱橋。自隋代開通江南運河,源于無錫的運河水從江、楓二橋下流過,經胥門直瀉杭州。楓橋,為官人、商賈、游俠南來北往必經之路。唐時閶門至楓橋一帶商販云集,為貨物集散地,官府設有標準糧斗查核商船載貨額量,人稱“楓斗”。橋、河與橋坡鐵嶺關敵樓三位一體,形成一道天然的防御工事,在明朝抗倭戰(zhàn)斗中顯示了御敵威力。楓橋原為“封橋”,張繼詩首稱楓橋,宋丞相王郇公居吳時,書張繼詩于石碑,楓橋之名才正式取而代之。

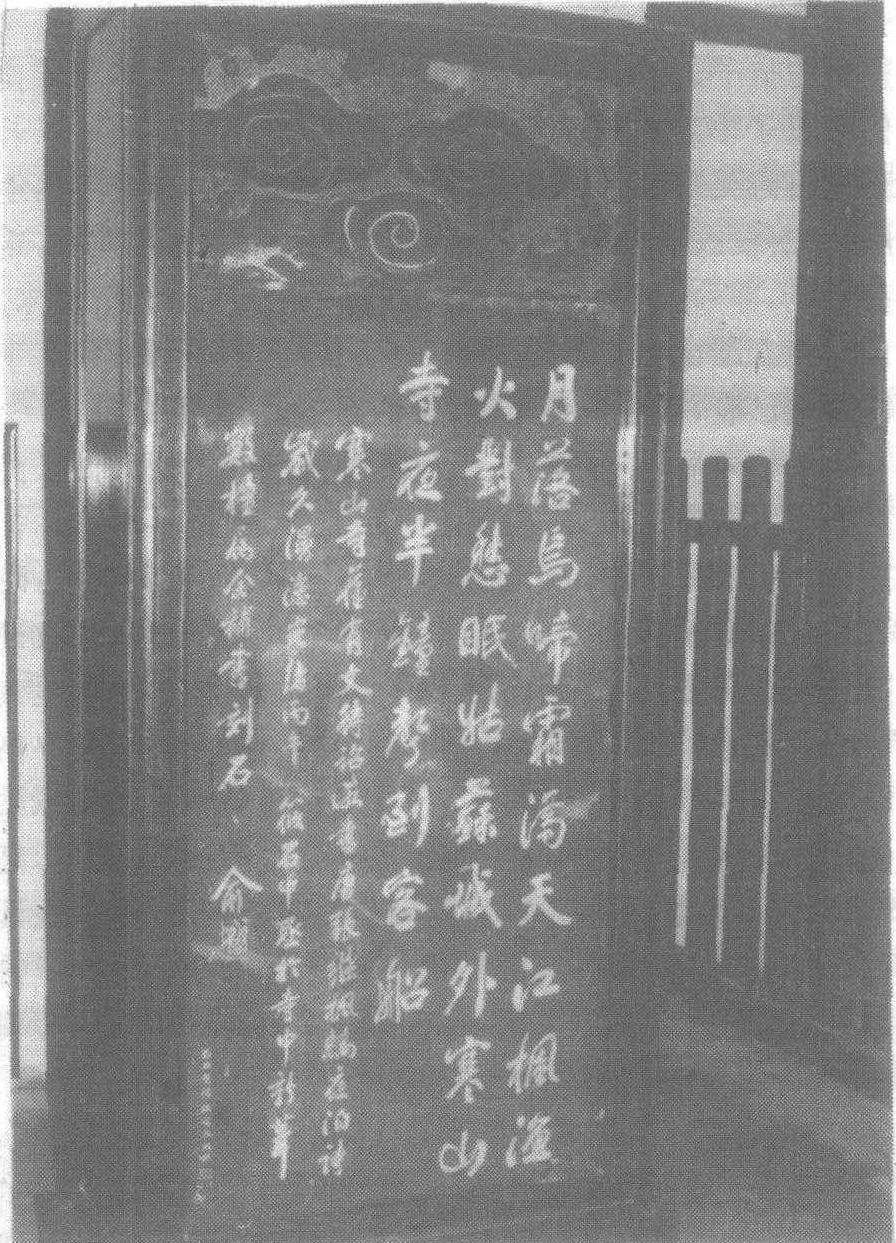

江蘇寒山寺詩碑

張繼的詩情,引來后世眾多文人的詩興。宋代范成大、陸游、張孝祥;元代顧瑛;明代高啟、沈周、唐寅;清代朱彝尊、沈德潛等均有佳作流傳。明唐寅為重鑄新鐘作《姑蘇寒山寺化鐘疏》:“姑蘇城外古禪房,擬鑄銅鐘告四方;試看脫胎成器后,一聲敲下滿天霜。”清順治十八年(1661)春夜,霧雨濛濛,清初詩壇領袖王士禛冒雨乘一葉扁舟泊抵楓橋夜訪寒山寺。他挑燈探路,一步三滑,及至寒山寺門前,山門緊閉,他一時興起,揮筆題詩于山門:“日暮東塘正落湖,孤篷泊處雨瀟瀟。疏鐘夜火寒山寺,記過吳楓第幾橋?”“楓葉蕭蕭水驛空,離居千里悵難同。十年舊約江南夢,獨聽寒山半夜鐘。”

這夜半鐘聲為什么長久以來吸引著人們作無盡的遐想呢?唐代大智禪師懷海在《百丈清規(guī)》教義中規(guī)定,“有寺院需于昏曉二時鳴鐘一百零八聲。寺內佛事,以木撞鐘,每撞一下,即消除一個煩惱;人生有一百零八個煩惱,故需每次連撞一百零八下”。《擊鐘儀》誦詞云:“聞鐘聲,煩惱凈,智慧長,菩提增,離地獄,出火坑,愿成佛,度眾生。”夜半子時寺內,頓響“嗡……嗡”鐘聲,一聲一聲悠遠深長,人稱“分夜鐘”,預示新的一日到來。夜半敲鐘,始于唐代。蘇州民俗,有除夕夜守歲聆聽寒山寺鐘聲之說。

張繼《夜泊楓橋》詩碑,為寒山寺碑林之最。初為宋王郇公書刻,已無存;后明文徵明補書“文碑”立于碑廊;現詩碑為清學者俞樾補書重刻,字跡遒勁飛揚,雄奇古樸。碑林中有岳飛書聯碑刻“三聲馬蹀閼氏血,五伐旗梟克汗頭”句,為岳飛被十二道金牌召離抗金前線后,壯懷激烈實錄。另外還有唐寅、康有為等名人墨跡石刻數方,宋人所書《金剛經》石刻及歷代題詠寒山寺詩刻數十方。

上一篇:蒙蒙巴蜀雨·長江三峽之旅·萬縣·詩書酒千古情

下一篇:煌煌荊楚吟·蕪湖之旅·宣城·謝朓樓北望敬亭山