唐宋散文·唐代散文·韓愈·鱷魚文

維年月日,潮州刺史韓愈,使軍事衙推秦濟,以羊一、豬一,投惡溪之潭水,以與鱷魚食,而告之曰: 昔先王既有天下,列山澤,罔繩擉刃,以除蟲蛇惡物為民害者,驅而出之四海之外。及后王德薄,不能遠有,則江漢之間,尚皆棄之,以與蠻夷楚越; 況潮、嶺海之間,去京師萬里哉! 鱷魚之涵淹卵育于此,亦固其所。

今天子嗣唐位,神圣慈武,四海之外,六合之內,皆撫而有之;況禹跡所掩,揚州之近地,刺史、縣令之所治,出貢賦以供天地宗廟百神之祀之壤者哉! 鱷魚其不可與刺史雜處此土也。刺史受天子命,守此土,治此民,而鱷魚晘然不安溪潭,據處食民畜、熊、豕、鹿、 獐, 以肥其身, 以種其子孫; 與刺史亢拒, 爭為長雄; 刺史雖駑弱,亦安肯為鱷魚低首下心,伈伈睍睍,為民吏羞,以偷活于此邪?且承天子命以來為吏,固其勢不得不與鱷魚辨。

鱷魚有知,其聽刺史言: 潮之州,大海在其南,鯨、鵬之大,蝦、蟹之細,無不容歸; 以生以食,鱷魚朝發而夕至也。今與鱷魚約: 盡三日,其率丑類南徙于海,以避天子之命吏; 三日不能,至五日; 五日不能,至七日; 七日不能,是終不肯徙也,是不有刺史,聽從其言也; 不然,則是鱷魚冥頑不靈,刺史雖有言,不聞不知也。夫傲天子之命吏,不聽其言,不徙以避之,與冥頑不靈而為民物害者,皆可殺。刺史則選材技吏民,操強弓毒矢,以與鱷魚從事,必盡殺乃止。其無悔!

****

本文撰作于韓愈在潮州貶所期間。唐憲宗元和十四年(819),韓愈因諫迎佛骨之事,得罪了憲宗,被從京師貶放潮州任刺史。到任后,得知當地惡溪有鱷魚為患。于是,即命所屬官員投放羊、豕于水中,自己則親自撰文以布告。據《舊唐書·韓愈》載:“咒之夕,有暴風雷起于湫(潭)中,數日,湫水盡涸,徙于舊湫西六十里。自是潮人無鱷患。”這當然是附會之辭,也可能是一種巧合,自不足據,事實上,潮州鱷魚也并未因此絕跡。

由于版本不同,文題也不一:有作《祭鱷魚文》,也有作《告鱷魚文》,還有就是本書的《鱷魚文》。據清人林云銘《韓文起》云:“文中只用‘告’字,并無‘祭’字。故李漢編入雜著,不列祭文卷內。后人不知此意,把題目硬添上‘祭’字,今依李本為確。”

****

文章篇幅不長,三節文字,也即三段內容,

第一段:首提先王,發端嚴正,鄭重從事;

第二段:吏魚雜處,抗爭雄長,聲罰致討;

第三段:先喻以義,繼導其歸,末懾以威。

第一段:首提先王,發端嚴正,鄭重從事

維年月日,潮州刺史韓愈,使軍事衙推秦濟,以羊一、豬一,投惡溪之潭水,以與鱷魚食,而告之曰: 昔先王既有天下,列山澤,罔繩擉刃,以除蟲蛇惡物為民害者,驅而出之四海之外。及后王德薄,不能遠有,則江漢之間,尚皆棄之,以與蠻夷楚越況潮,嶺海之間,去京師萬里哉! 鱷魚之涵淹卵育于此,亦固其所。

一、詮詞釋句:

維年月日——維,句首助詞。一本作“維元和十四年四月二十四日”。

潮州——唐代州名,治所在今廣東潮安,轄境于廣東省內。

刺史與衙推——刺史,即太守,一州之行政長官。衙推,刺史的屬官,負責獄訟之事。秦濟,為當時的軍事衙推,生平無考。

惡溪與列山澤——惡溪,即潮安境內的韓江。列,通“迾”,阻止、遮遏。《禮記·玉藻》云:“山澤列而不賦。”其疏曰:“列,謂遮列,但遮列人不得非時而入,恐有損傷于物。”

罔繩與擉刃——前者是說,結繩為罔。罔,通“網”。后者是說以刃相刺。擉,通“戳”,刺也。

四海之外與江漢之間——前者是說國境之外;后者泛指長江與漢水流域。

蠻夷越楚與嶺海之間——古代把南部的楚越族,泛稱為“蠻夷”。也將嶺南和南海一帶地方,泛稱為“嶺海之間”。

京師與涵淹——京師,此指唐都長安。涵淹,潛伏。

亦固其所——本來也是它們適居之處。固,原本。

二、略述大意:

某年某月某日,潮州刺史韓愈,差衙推秦濟將一羊、一豬拋入惡溪的潭水中,供鱷魚吃食。同時,訓告它說——

昔日先王統治天下,山嶺水澤都加以管轄,用繩網來搜捕,用鋒刃來刺殺,使毒蟲與蛇等惡物不至危害百姓,驅逐它們于四海之外。到了后代君王,德望淺薄不能統治遠方,連長江、漢水一帶都拋給了蠻、夷、楚、越等異族,何況潮州、嶺南海濱地區,離京都千萬里之遙呢! 鱷魚在此潛游生育,原是可算它們適得其所的。

第二段:吏魚雜處,抗爭雄長,聲罰致討

今天子嗣唐位,神圣慈武,四海之外,六合之內,皆撫而有之;況禹跡所掩,揚州之近地,刺史、縣令之所治,出貢賦以供天地宗廟百神之祀之壤者哉! 鱷魚其不可與刺史雜處此土也。刺史受天子命,守此土,治此民,而鱷魚睅然不安溪潭,據處食民、畜、熊、豕、鹿、 獐, 以肥其身, 以種其子孫; 與刺史亢拒, 爭為長雄; 刺史雖駑弱,亦安肯為鱷魚低首下心,伈伈睍睍,為民吏羞,以偷活于此邪?且承天子命以來為吏,固其勢不得不與鱷魚辨。

一、詮詞釋句:

今天子與六合之內——前者指當朝天子唐憲宗李純。后者,天地四方為“六合”。此泛指天下。

禹跡所掩與揚州之近地——前者是說夏禹治洪水所到過的地方。借指中國疆域。后者,在揚州區域之內。揚州,按《尚書·禹貢》分天下為九州,揚州即為一州。古代潮州就屬于揚州所轄。《爾雅·釋地》:“江南曰揚州”,其域甚大,非今之揚州。

睅然不安溪潭——睅(hàn旱),眼睛突出。形容鱷魚兇橫。總是不安于本分亂攪溪潭。

種、亢與長雄——種,繁殖生息。亢,同“抗”。長雄,亦“雄長”之意,即稱霸。《三國志·吳書》有“雄長一州”之語。

駑弱與伈伈睍睍——駑弱,懦弱。伈(xǐn沁)伈睍(xiàn現)睍,恐懼不安的樣子。睍睍,害怕,不敢正視。

為民吏羞——給治民官吏蒙羞,丟臉。

二、略述大意:

現今唐朝君位已由李純繼承,他神明、圣賢、仁慈、威武,四海之外,普天之下,均已占有并進行了安撫。凡是大禹足跡所到之處,古稱揚州這樣的近地,都由刺史、縣令進行管轄,百姓也交納貢品賦稅來供奉天地、宗廟和百神。作為異類的鱷魚,是不應當同刺史混雜居住在一起的。

刺史受天子委任,守護這塊土地,治理這兒人民。而鱷魚卻怒目突突,兇橫無比,攪亂溪潭。你一直盤踞在這里吞食家畜、熊、鹿、野豬和獐子,以便養好自己身體,繁殖自己的子孫。居然還與刺史對抗,爭做豪雄。刺史雖然愚魯和軟弱,但怎能向鱷魚低頭,攪亂自己心志,畏縮不前,給官吏蒙受了恥辱而茍且偷生呢! 況且隨天子詔命來此為官,其所處的地位不能不給鱷魚說個明白!

第三段:先喻以義,繼導其歸,末懾以威

鱷魚有知,其聽刺史言: 潮之州,大海在其南,鯨、鵬之大,蝦、蟹之細,無不容歸; 以生以食,鱷魚朝發而夕至也。今與鱷魚約: 盡三日,其率丑類南徙于海,以避天子之命吏; 三日不能,至五日; 五日不能,至七日; 七日不能,是終不肯徙也,是不有刺史,聽從其言也; 不然,則是鱷魚冥頑不靈,刺史雖有言,不聞不知也。夫傲天子之命吏,不聽其言,不徙以避之,與冥頑不靈而為民物害者,皆可殺。刺史則選材技吏民,操強弓毒矢,以與鱷魚從事,必盡殺乃止。其無悔!

一、詮詞釋句:

盡三日與丑類——前指在三天之內。后即惡類、異類。此指鱷魚。

天子之命吏——受天子詔命之官吏,此指刺史。

材技與從事——材技,指有卓越武技。從事,較量,處置。

二、略述大意:

這節文字的開頭,向鱷魚宣告——

鱷魚如有靈智,請聽刺史之告語:潮州正處于大海的北邊,鯨魚、鯤鵬這些龐然大物,或者魚蝦螃蟹一類細小水族,無一不收歸它的懷抱,并自在地于那里尋食生育。你鱷魚如往,晨起晚達,很方便的。現在我與鱷魚約定:在三天內,請率領你的丑類南遷至大海,以回避天子之命官。三天不夠,可寬至五天,再不行,可寬延到七天。如七天還沒做到,說明你根本不想遷徙,那就是不把刺史放在眼里,不聽刺史的忠告;不然,那就是你鱷魚冥頑沒有靈性,刺史的話聽不進,也聽不懂。最后宣告:凡是傲視天子的命官,不聽不從,也不回避,一直頑固地對抗,那就是人類與其他物類的惡敵,都應當對你予以殺戮;刺史就該選有才干武藝的官民,拿著硬弓毒箭,給你鱷魚應有的處置,一直至殺絕為止。可不要后悔啊!

文章以潮州刺史韓愈蒞任執事為發端,中經多重曲折,最后以“蠢蠢丑類同堂堂刺史不可共處”為由,下了驅逐令,并限期南遷。至此,全文結束。

****

以下著重講兩點:

第一、文體絮語——祭文乎,文告乎,還是寓言?

這篇《鱷魚文》,屬于什么體式的散文?古今有不同說法:有的版本題為《告鱷魚文》,是一篇官府文告;有的則改“告”為“祭”,題作《祭鱷魚文》,又成了一篇哀誄的祭文;也有的僅僅題為《鱷魚文》,只是一般的散文,等等。

現在看來,“祭文說”,影響最大。自從清代吳楚材等以《祭鱷魚文》為題編人《古文觀止》之后,幾乎使眾人認定是一篇“祭文”了。其實,它缺乏應有的依據,一是“文中只用‘告’字,并無‘祭’字。故韓生李漢編入雜著,不列祭文卷內。”(林云銘《韓文起》中語);二是,文章沒有一般祭文所該有的程式,也不講究協韻;三是,就內容而言,似乎不屬于哀誄性質,而倒有“檄文”的架勢。由此,可以斷定應該不屬于哀誄類的祭文。

既非祭文,那么,應確認它為何種文體呢?

按照文章內容與文章形式的綜合審視,第一說與第三說,似可皆通。然而,前人也有認為它是一種“傳檄之體”。清浦起龍在《古文眉詮》中,曾經說:“此傳檄之體,架格略如周語晉文請隧篇。而縱處辭約,擒處辭峻,革異類者,令貴肅也。”(詳見其書卷五十一)此說聽來,也不無道理。曾國藩也曾將此文比作漢司馬相如的《喻巴蜀檄》。

假如以當今觀點視之,韓愈這篇寫于晚期的《鱷魚文》,卻與中期的《毛穎傳》(即“毛筆傳”)有相近之處,即均為“設幻為文”(魯迅語)。因此,有人就這一點來說,率性稱為“準寓言體散文”。我認為如以此視角去審視,最為得利。一則,可以不必強究其文是歷史真實,還是作者假托;二則是,也不要隨便向作者扣什么“宣傳迷信”之類帽子;三則,更重要的是,把鱷魚看作殘害百姓的社會惡勢力的象征,由此,足見作者為民除害的良心與勇氣,使韓愈這個被貶的刺史,仍然忠貞于社稷的高尚品質,得以充分的表現。

第二、辭嚴義正與縱縮之法天然渾一

韓愈此文所告對象,雖然是無智無情之異類鱷魚,但作者卻視作有靈之物,嚴肅對待,鄭重從事,認真撰作。為了取得預期效果,文章進行了巧妙構思,采取嚴辭峻義與縱縮交錯兩路共進,并使之渾然一體,發揮了最大的威力。

作者認為,在嚴酷之事、兇殘之物和重大禍害面前當持嚴肅態度,采取緊縮手段。因此,文章中發端于先王,涉及后王,并抬出今王的統理江山,嚴治社稷和驅殺一切惡類的莊嚴史實與當前盛世,并順勢曉之以理,分明利害,以理與利相制,字字風霜不可犯,句句在理難逾越,使之心寒膽慄,挫其銳氣,震其冥頑。

作者又認為,當正義之所在,眾理之在握,應當立足峰巔,虛懷若谷,撫慰一切,在聲罪致討的前提下,理該實行寬縱之法。于是,文中才出現了“鱷魚之涵淹卵育于此,亦固其所”等寬恕之語,同情其延綿族類;在重錘聲言鱷魚之罪,人人可誅之后,又開出一條“南徙大海”的生路;雖然限期驅逐,但一再放寬期限,給予必要的醒悟余地。且在開出“勒令南徙”的理由,也只是“異類與命吏不可同地共處”而已。這就更便于鱷魚棄霸,“下臺階”南遷。所以這樣做,是由于作者堅信一條至理:誠能格天,仁可化頑。其實,天下無不可濟之事,無不可感之物,即使冥頑不靈者,也可由于澤之以仁風而遂通。

“義最嚴重,勢最堂皇”。清代學者余誠剖析韓愈治鱷之語,今假以說明韓文中所闡述的一條理路:任何桀驁不軌之徒,強悍不馴之物,都難以經得住左右剛柔兼施,正反兩路敲打的處境,最后必歸軟化、敗北而屈服。潮州鱷魚掙扎至最后,終于軟化“率類南徙”。這正是一個最具說服力的極好例證。

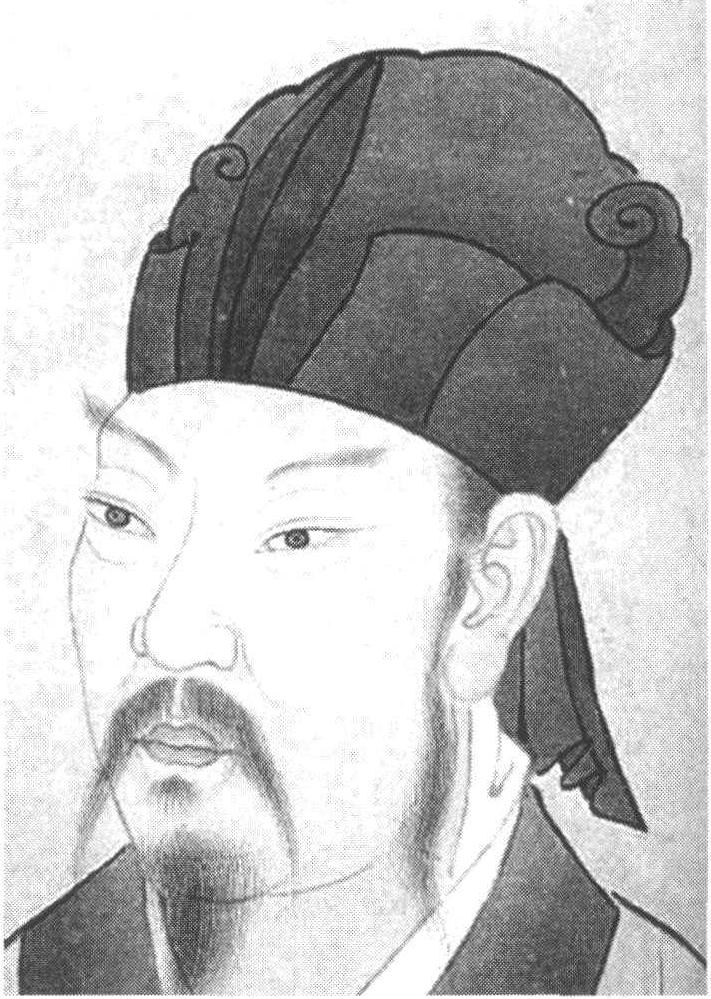

附圖四十:

韓愈

上一篇:唐宋散文·唐代散文·魏征

下一篇:先秦(含秦)散文·諸子散文·孟軻與《孟子》·齊桓晉文之事