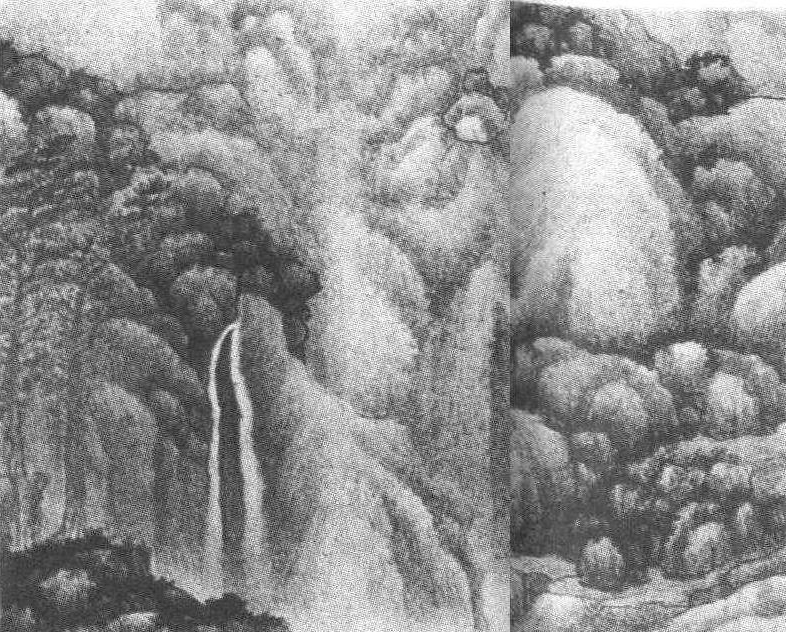

溪山無盡圖

清·龔賢作

紙本水墨

縱二七.四厘米

橫七二五厘米

藏故宮博物院

龔賢為“金陵八家”之首,其畫法融匯董源、范寬蒼茫平淡、雄渾厚重的特色,高標獨立,不落窠臼,自謂“前無古人,后無來者”(轉引自秦祖永《桐陰論畫》)。所作章法奇特,出人意表,用筆落墨,沉郁深厚,濃密潤澤,尤以積墨見長。層層積染的林木、峰巒,莽莽蒼蒼,生氣郁勃,有時給人以“重濁”、“板滯”的錯覺;其實細細品味,一種清秀雋永的靜穆之氣,涵蘊于筆墨間,令人澡雪精神、疏瀹而心。尋其究竟,不僅因為畫家精于水法,能理性地控制“水候”而施墨,使積墨色澤濕漉漉地有淋漓滋潤之感;更因為他在積墨的同時,還注意通過“留白”來暢通全局的氣脈。所留白道,或為橫鎖山腰的煙嵐,或為直掛崖壁的泉瀑,此外還有濃蔭間的樹干枝杈、山麓下的茅亭板橋,等等。如此“計白當黑”,使黑者愈黑,白者愈白,凝重處更凝重,空靈處更空靈。這里介紹的作于康熙二十一年(1682)的《溪山無盡圖》卷,便是代表了龔賢畫風的一件典范杰作。

展開畫卷,水村舟橋、平林大江、重山復嶂,洋洋灑灑,像“蒙太奇”鏡頭般地一一映入我們的眼簾。山石的形體,大小相間,不露棱角,石塊上白下黑,據龔賢《畫訣》自述:“白者陽也,黑者陰也。石面多平故白,上承日月照臨故白;石旁多紋,或草苔所積,或不見日月,為伏陰故黑。”可見是以真實的生活體驗作為創作依據的。山石積墨層層深厚,富于質感和量感。散散落落的村舍、茅亭,安置妥帖,與雜樹蓊翳相掩映,清江不流,空山無人,不知斯世何世!從濃黑的崖壁亂石間掛下的泉瀑,潔白光亮,一線通靈,似聞其聲,益增畫面靜寂氛圍,縹緲幽遠,思出象外,詠之彌永。

溪山無盡圖

整個畫面“元氣淋漓幛猶濕”(杜甫語),但所給予觀者的審美感受卻不是激動奔放,不是蕩氣回腸,而是清幽靜寂、平淡蘊藉。風不動,樹不搖,水不流,舟不行,一切都像中了魔法似的凝固了,甚至連激湍的泉瀑,仿佛也突然凍結了它的動向!畫家著意繪出這溪山無盡的靜寂境界,顯然是為了自抒其欲辨忘言的心緒意興,如惲格《南田論畫》所云:“寂寞無可奈何之境,最宜入想,亟宜著筆,所謂天際真人,非鹿鹿塵埃泥滓中人所可與言也。”而這一片靜境的渲染,又端賴了積墨和“留白”的辯證處理。特別是畫卷中段最濃黑密塞處,樹干、山徑的“留白”,所形成的強烈黑白反差,極得造化至深至靜之理。由此可悟畫道慘淡經營之妙,“古人用筆極塞實處,愈見虛靈。……虛處實則通體皆靈,愈多而愈不厭玩”(《南田論畫》)。

龔賢的時代,論畫審美意識忌濕、忌重。如秦祖永《桐陰畫訣》云:“作畫最忌濕筆,鋒芒全為墨華淹漬,便不能著力矣!”又云:“作畫最忌重濁,耕煙翁云:氣愈清則愈厚。此語最為中肯。”秦氏所論,未免膠柱鼓瑟。其實,“著力”與否,不在用干還是用濕;“氣清”與否,也不在墨重還是墨輕。如龔賢此圖,雖濕筆重墨而力敵萬夫、氣韻清醇。這并非是僥幸的出奇制勝,而完全是因為畫家對傳統精髓有著本質上的深刻理解,并結合自己堅實的生活體驗而必然達到的化境。

上一篇:《柳村漁樂圖》原圖影印與賞析

下一篇:《木葉丹黃圖》原圖影印與賞析