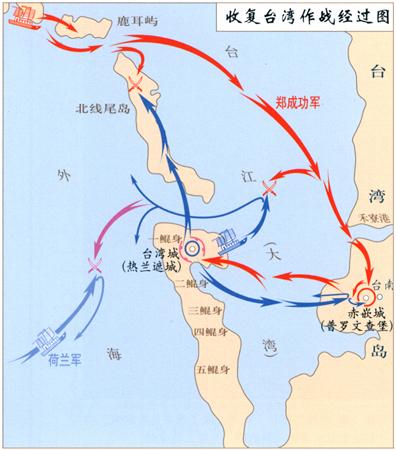

鄭成功收復臺灣之戰(1661年)

清順治十八年(1661年)正月至十二月,鄭成功以戰略突襲擊降荷蘭侵略軍、收復臺灣的作戰。

鄭成功經長期準備,乘荷蘭軍主力返回巴達維亞(今印度尼西亞雅加達),而進攻廈門的清軍主力亦返回京師(今北京)之機,率主力13鎮(約2萬余人)為第一梯隊,于順治十八年三月二十二日由金門料羅灣出航,另部署7鎮約6,000余人為第二梯隊,一月后跟進。三月二十四日鄭成功艦隊駛抵澎湖,因風阻至四月初一日晚進軍臺灣。臺灣西側有一至七鯤身,7個小島組成的防波堤,堤外是外海,堤內為臺江。駐臺灣的荷軍兵力共計2,000余人,主力守一鯤身島的熱蘭遮城(即臺灣城,今臺灣省臺南西安平),一部兵力約200余人守臺江對岸、位于本島的普羅文查堡(即赤嵌城,今臺灣省臺南)。鄭成功決定避開敵火力控制的大港,乘潮漲時由鹿耳門港進入臺江,先登陸本島,攻取兵力薄弱的普羅文查堡,再攻取一鯤身島的熱蘭遮城。四月二日晨,鄭軍艦隊抵鹿耳門港外。中午潮漲,鄭軍艦隊進入臺江。在臺灣人民接應下,主力在禾寮港順利登上本島,包圍了普羅文查堡。一部兵力登陸北線尾島,控制鹿耳門港。四月三日,荷蘭總督揆一命荷艦攻擊鄭艦隊,命阿爾多普上尉率200人渡江增援普羅文查堡,命湯姆斯·貝德爾上尉率240人向占領北線尾的鄭軍進攻。鄭軍艦隊擊沉荷軍最大的戰艦赫克托號,斯·格拉弗蘭號戰艦和威因克號快艇敗逃日本,馬利亞號快艇回巴達維亞報訊。阿爾多普部在鄭軍截擊下,僅60余人進入普羅文查堡,其余被迫撤回。貝爾德部遭鄭軍殲滅性打擊,貝爾德以下陣亡1 18人,淹死一部分,僅80余人生還,荷軍三路出擊,均告失敗。四月初六,普羅文查堡荷軍投降。當月下旬,鄭軍對熱蘭遮城實施強攻,五日未能攻下,且傷亡甚重。五月二日第二梯隊到達,鄭成功改取“圍困待其自降”的方針,筑柵挖壕進行圍困。七月初五,荷援軍戰艦10艘、士兵700人駛至臺灣外海,十五日有5艘戰艦駛入臺江與熱蘭遮城荷軍會合。閏七月二十三日,鄭荷雙方艦隊在外海接戰,僅1小時,擊毀荷艦2艘,俘獲3艘,擊斃130余人。荷援軍退巴達維亞。困守熱蘭遮城的荷軍陷于絕境,病亡相繼,士氣低沉。十二月六日,鄭軍攻下熱蘭遮城外圍據點烏特利支堡。控制了該高地,使熱蘭遮城暴露在鄭軍火力之下。十三日荷軍決定投降,并簽訂了18條投降條約,從此臺灣回歸祖國,結束了荷蘭軍38年的殖民統治。

收復臺灣作戰經過圖

鄭成功軍使用的炸藥瓶

上一篇:《粵桂戰爭(190年8月~191年9月)》真實記錄與故事

下一篇:《長勺之戰(公元前684年)》真實記錄與故事