煌煌荊楚吟·鄂東之旅·黃州赤壁·大江東去“文赤壁”

東坡文赤壁在黃州(今黃岡縣)城西北長江之濱。因其為紅褐色石崖,狀似倒懸之鼻,故唐以前稱赤鼻山;又因其斷崖臨江,也叫赤鼻磯。赤鼻磯何時稱為赤壁,已無從查考。但唐宋時的許多詩文已把這里稱作赤壁,且還有意無意地寫成三國赤壁之戰的赤壁,蘇軾來此之前,這里已有不少供人游覽的建筑物。但真正聲名大噪,還是由于蘇軾的緣故。自蘇軾作《赤壁賦》和《念奴嬌·赤壁懷古》后,黃州赤壁聲譽與日俱增,以致清康熙年間重建赤壁時,黃州知府郭朝祚親書其額,正式命名為“東坡赤壁”。

蘇軾與烏臺詩案

蘇軾(1037—1101),字子瞻,一字和仲。四川眉山縣人,二十歲中進士。曾寫《進策》二十五篇、《思治論》等論文,針對當時財乏、兵弱、官冗等社會政治弊端,提出了一系列改革主張。

蘇軾的改革思想與王安石的變法主張有許多不同。王安石強調更張法度,蘇軾強調擇吏任人,反對“以立法更制為事”;王安石主張理財,擴大國庫收入,蘇軾主張“節用以廉取”,批評變法派“廣求利之門”;王安石變法大刀闊斧、雷厲風行,蘇軾則認為“欲速則不達”、“輕發則多敗”,力主穩健。由于多次上書而未被采納,因此他請求外調,先后被派往杭州、密州、徐州、湖州等地任地方官。

熙寧九年(1076),王安石罷相后,吳充、王珪繼任宰相,變法動向逆轉,一些投機分子營私結黨,傾軋報復。元豐二年(1079),御史臺何正臣、舒亶、李定等人,摘出蘇軾詩文的片言只語,彈劾他“銜怨懷怒,恣行丑詆”,“指斥乘輿”,“包藏禍心”,于這年七月把他從湖州逮捕,投入監獄。這就是北宋有名的文字獄“烏臺詩案”。“烏臺”是御史臺(負責監察官吏的機構)的別稱,因漢代御史府內有柏樹,常有數千烏鴉棲居其上而得名。御史臺本想判蘇軾死罪,幸得親故營救,神宗也不想殺他,他才僥幸獲釋。

元豐三年(1080)二月,蘇軾以水部員外郎黃州團練副使之名,貶謫黃州。

躬耕東坡

被貶黃州后,蘇軾先住在定惠院中,并寫下了著名的《卜算子·黃州定惠院寓居作》:“缺月掛疏桐,漏斷人初靜。誰見幽人獨往來,縹緲孤鴻影。驚起卻回頭,有恨無人省。揀盡寒枝不肯棲,寂寞沙洲冷。”這首詞通過刻劃孤鴻的形象,表現了詩人潔身自好、不肯隨波逐流的生活態度,也反映出詩人政治上失意后的孤獨寂寞之感。后來他遷居到離江邊僅十步的臨皋亭。

蘇軾在黃州名義上是地方“團練副使”,實際只是掛名,而且宋神宗明確規定“不得簽書公事”,其任務為“思過而自新”,行同罪人,幾近于流放。在這種情況下,蘇軾把時間幾乎全用于游覽山河。黃州的風景勝地,鄂東以至大江以南的許多風景佳地都留有他的足跡。

蘇軾的游興極高,以致出現過這樣的笑談。元豐五年九月,蘇軾同客人泛舟于黃州江面,夜半歸來,門敲不開,就又回到江邊,“倚杖聽江聲”,心中不快,遂賦詞一首《臨江仙·夜歸臨皋》:“夜飲東坡醒復醉,歸來仿佛三更。家童鼻息已雷鳴。敲門都不應,倚杖聽江聲。長恨此身非我有,何時忘卻營營?夜闌風靜縠紋平。小舟從此逝,江海寄余生。”詞的下闕從江聲引起感慨,自己總為名韁利鎖所擾,不能真正主宰自己,不如一葉扁舟,遨游江海,以終余年。想用退隱解脫政治上的苦悶。沒想到這后兩句遐想之詞,竟引起一場誤會。第二天滿黃州都傳說蘇軾昨晚作了此詞后,將帽子和衣服掛在江邊樹上,駕著小船,不知去向。黃州太守徐君猷雖與蘇軾交好,但負有看管蘇軾之責,聞信急忙趕到蘇軾住處,卻見蘇軾鼾聲如雷,睡得正香。

經濟上蘇軾也很窘迫。他在給友人秦觀的《給秦太虛書》中說,月初取四千五百錢,分三十串,掛于梁上,每天挑下一串,用后所余裝入竹筒,留作待客。即便如此,日子仍難應付。《寒食雨二首》描繪了在大雨中的困頓潦倒:“小屋如漁舟,濛濛水云里;空庖煮寒菜,破灶燒濕葦。”

在這種情況下,蘇軾老友馬正卿,為他向郡中申請來數十畝舊營地,以便維持生計。營地久荒,布滿荊棘碎石。蘇軾率僮仆于草叢瓦礫中開墾出大片耕地,種上稻谷、蔬菜。一向讀書、做官且已年滿四十五歲的蘇軾,雖深感“墾辟之勞”、“筋力殆盡”,但仍虛心求教,學會了種田,并與貧苦的農民建立起親密的感情,“農夫人不樂,我獨與之游”,甚至公開聲稱:“吏民莫作是長官,我是識字耕田夫。”(《贈王慶源詩》)。

舊營地略有坡度,且面向東方,蘇軾便取名“東坡”,并自號“東坡居士”。且唐代詩人白居易在忠州曾有《東坡種花》詩、《步上東坡》詩,蘇軾十分欽佩白居易,并有意效法,也是他自號為“東坡居士”原因之一。蘇軾還在此建了一座房子,因是雪天落成,故命名為“雪堂”;并在房內四壁都畫上雪,以喻其高潔。

這段躬耕生活成為蘇軾經歷中重要的一部分,為此,他先后寫了九首有關東坡和東坡耕作的詩。

二賦堂與前后《赤壁賦》

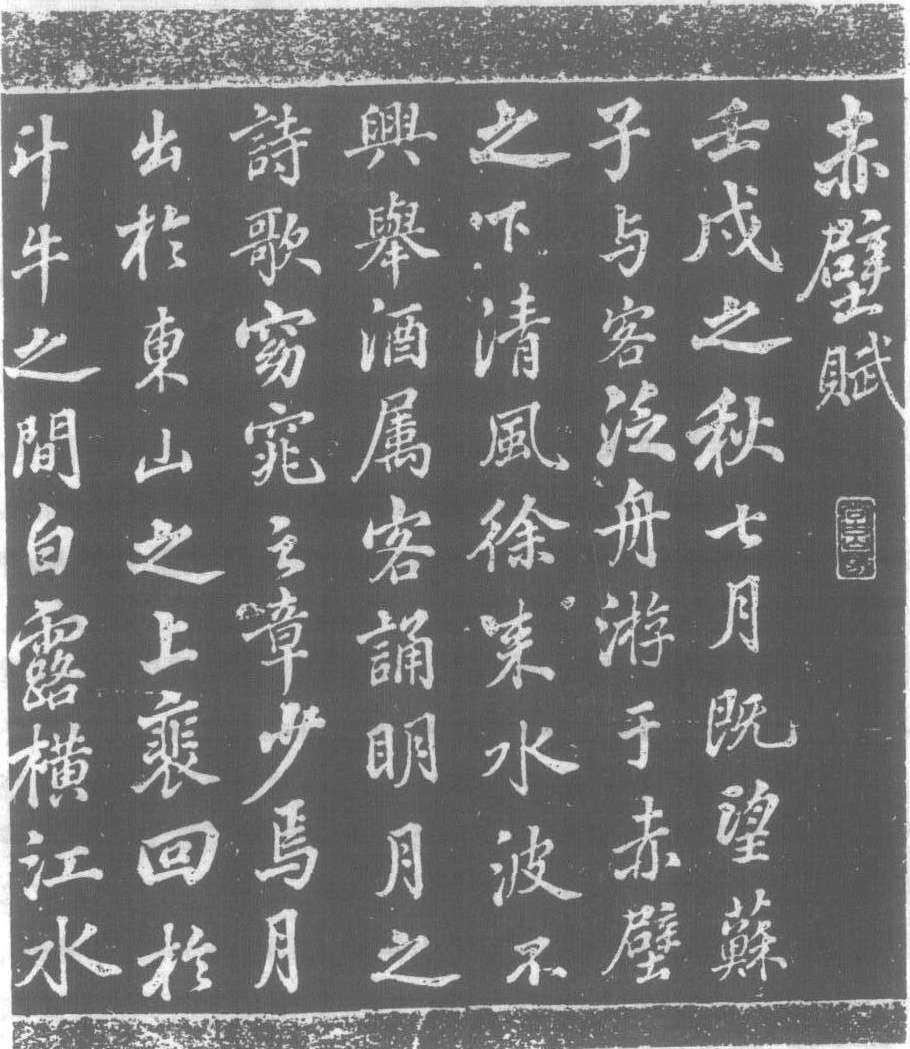

蘇軾《赤壁賦》墨跡

東坡赤壁有一主體建筑,名“二賦堂”,是專為紀念蘇軾前后《赤壁賦》而建。堂中有高約丈許的巨大木壁,正面刻著字大如拳、豪邁俊逸的楷書《前赤壁賦》:

《大江東去“文赤壁”》古詩句出處:壬戌之秋,七月既望,蘇子與客泛舟游于赤壁之下。清風徐來,水波不興。舉酒屬客,誦明月之詩,歌窈窕之章。少焉,月出于東山之上,徘徊于斗牛之間。白露橫江,水光接天。縱一葦之所如,凌萬頃之茫然。浩浩乎如馮虛御風,而不知其所止;飄飄乎如遺世獨立,羽化而登仙。

《大江東去“文赤壁”》古詩句出處:于是飲酒樂甚,扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮蘭槳,擊空明兮溯流光。渺渺兮余懷,望美人兮天一方。”客有吹洞簫者,倚歌而和之。其聲嗚嗚然,如怨如慕,如泣如訴,余音嫋嫋,不絕如縷。舞幽壑之潛蛟,泣孤舟之嫠婦。

《大江東去“文赤壁”》古詩句出處:蘇子愀然,正襟危坐而問客曰:“何為其然也?”客曰:“‘月明星稀,烏鵲南飛’,此非曹孟德之詩乎?西望夏口,東望武昌,山川相繆,郁乎蒼蒼,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荊州,下江陵,順流而東也,舳艫千里,旌旗蔽空,釃酒臨江,橫槊賦詩,固一世之雄也,而今安在哉?況吾與子漁樵于江渚之上,侶魚蝦而友麋鹿,駕一葉之扁舟,舉匏尊以相屬,寄蜉蝣于天地,渺滄海之一粟。哀吾生之須臾,羨長江之無窮,挾飛仙以邀游,抱明月而長終。知不可乎驟得,托遺響于悲風。”

《大江東去“文赤壁”》古詩句出處:蘇子曰:“客亦知夫水與月乎?逝者如斯,而未嘗往也;盈虛者如彼,而卒莫消長也。蓋將自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬;自其不變者而觀之,則物與我皆無盡也,而又何羨乎!且夫天地之間,物各有主,茍非吾之所有,雖一毫而莫取。惟江上之清風,與山間之明月,耳得之而為聲,目遇之而成色;取之無禁,用之不竭:是造物者之無盡藏也,而吾與子之所共適。”

《大江東去“文赤壁”》古詩句出處:客喜而笑,洗盞更酌。肴核既盡,杯盤狼藉。相與枕藉乎舟中,不知東方之既白。

這篇賦記述了元豐五年(1082)秋七月十六日晚,蘇軾與客人夜游赤壁的情景。文中以傳神的筆墨描述了秋夜赤壁的美麗、靜謐,作者感嘆造物無窮,人生短暫,通過對明月、江水的變與不變的議論,表現出把個人不幸視作暫時現象,將榮辱得失置之度外的超然態度,既流露出政治失意后的抑郁,又表現了曠達開朗的胸襟。這種情感上的波折反映出蘇軾貶謫黃州時期復雜的精神世界。

二賦堂木壁的背面則刻著蒼勁有力的碑體《后赤壁賦》。這是三個月后,蘇軾再游赤壁所作。此時已是秋末冬初,樹葉落盡,長江水枯。蘇軾陪同客人,踏著月影,從臨皋出發,再次泛舟赤壁磯下。第二天,寫下了這篇《后赤壁賦》。其中“江流有聲,斷岸千尺,山高月小,水落石出”等句,狀寫赤壁冬夜的景色,堪為絕唱。后賦境界幽奇蕭瑟,與前篇各異其趣,更多地反映了作者遭貶謫后悲涼孤寂的心情、超塵絕俗的追求。

蘇軾的前后《赤壁賦》使黃州赤壁大放光彩。明李東陽贊道:黃州赤壁“不直(只)山水之佳,蓋子瞻二賦為之增重也”(《題赤壁圖序》)。

前后《赤壁賦》在我國文學藝術史上有著深遠的影響。元有無名氏雜劇《蘇子瞻醉寫赤壁賦》,明有許潮《赤壁游》、沈采《蘇子瞻赤壁記》傳說。而且宋李公麟、明唐寅都畫過蘇軾游赤壁的畫,明魏學洢的《核舟記》還記載了民間雕刻家王毅以“大蘇泛赤壁”為內容所刻“核舟”的驚人技藝。由此更使黃州東坡赤壁名滿天下。

酹江亭與《念奴嬌·赤壁懷古》

出二賦堂,往右穿過題有“迎素月”的側門,左邊崖石上屹立著酹江亭。此亭以蘇軾《念奴嬌·赤壁懷古》中“一尊還酹江月”之句命名。亭中有清康熙臨摹元代書法家趙孟頫手書的前《赤壁賦》“御書”碑刻。在酹江亭陡峭的石壁上,留有道道波浪沖蝕的痕跡,由此可以想見當年作者所描述的“驚濤拍岸,卷起千堆雪”的壯觀景象。

在寫前后《赤壁賦》的同一年,蘇軾來到赤壁磯,這時他已年近半百,被貶黃州也逾二年,站在磯頭,望著滾滾東去的江水,想到自己建功立業的抱負也將付之東流,他不禁心潮涌動,浮想聯翩,于是吟出了這首流傳千古的著名詞章《念奴嬌·赤壁懷古》:“大江東去,浪淘盡、千古風流人物。故壘西邊,人道是、三國周郎赤壁。亂石崩云(一作穿空),驚濤拍岸,卷起千堆雪。江山如畫,一時多少豪杰。遙想公瑾當年,小喬初嫁了,雄姿英發。羽扇綸巾,談笑間、檣櫓灰飛煙滅。故國神游,多情應笑我,早生華發。人生如夢,一樽還酹江月。”

作者追懷古人功業,禮贊如畫江山,引出英雄豪杰,感慨歷史無情,哀嘆己身無為,更覺人生如夢。既然空懷壯志,不能有所作為,只好豁達為懷。此情此意,江月可鑒,于是舉杯邀月,把酒酹江。

這首詞以雄健的筆法描繪了黃州赤壁的壯麗景色,塑造了雄姿英發、瀟灑從容的少年英雄周瑜的形象,充分體現了蘇詞高遠清雄的意境和豪邁奔放的風格,對后世產生了很大影響。據俞文豹《吹劍錄》記載,蘇軾離黃州后,在翰林院擔任翰林學士時,問:“我的詞同柳永的詞相比,怎么樣?”回答是:“柳郎中的詞適宜于十七、八歲的女孩兒,手執紅牙拍板,唱‘楊柳岸,曉風殘月’,學士詞,須關西大漢,手挽鐵板,唱‘大江東去’。”此說不一定為真,但卻形象生動地說明了蘇軾《赤壁懷古》的豪放詞風對世人的影響,后人因此以“大江東去”、“酹江月”、“赤壁詞”作為《念奴嬌》詞牌的代名;并在江邊修建此亭。

湖北黃岡東坡赤壁酹江亭

坡仙亭與碑閣

出酹江亭,往左走,左側有一亭為坡仙亭。此亭的得名,是由于蘇軾二賦中有“羽化而登仙”、“挾飛仙以遨游”等佳句,描繪了“羽衣蹁躚”的道士形象,加之蘇軾在黃州時經常覽佛書、赴佛寺、參禪問佛,因而宋元以來,一些人常以“坡仙”稱呼蘇軾。南宋詩人戴復古在他的《赤壁》中寫道:“白鳥滄波上,黃州赤壁邊,長江酹明月,更憶老坡仙。”其實,蘇軾的思想以儒家為主,兼蓄道、佛,博采三家而圓通靈活地加以運用,奉儒但不迂執,談禪并不佞佛,好道又不厭棄人生。

蘇軾喜丹青,長于畫枯石竹木,所畫枯木,枝干盤踞彎曲,像是作者胸中抑郁情狀的寫真。坡仙亭內,即嵌有兩幅石刻蘇軾畫,一幅月梅,一幅壽星老頭。月梅畫半鐮新月,一株老梅,老枝虬勁,嫩枝茁壯,花蕊初吐,于凄清中露出一縷生機。壽星畫系以“德、壽、殿、寶”四字組畫。黃州多竹,蘇軾在黃州時喜畫墨竹,并頗有心得,總結為:“必先得成竹在胸中,執筆熟視,及見其欲畫者,急起從之,振筆直逐,以追其所見”。(《東坡全集》第三十二卷)這“成竹在胸”后來成為非常有名的成語。

蘇軾擅書法,與黃庭堅、米芾、蔡襄并稱北宋“四大家”。坡仙亭石刻蘇詞四首,均為蘇軾手跡翻刻。其中《滿庭芳·歸去來兮》、《行香子·述懷》、《臨江仙·九十日春都過了》三首為楷書,呈蘇書所長,豐腴跌宕,富有天真爛漫之趣。另一首《念奴嬌·赤壁懷古》為草書,筆勢奇勁,如驟雨旋風,飛動圓轉,與其豪放詞風相得益彰。

欣賞蘇軾書法的更好去處是二賦堂東側的碑閣。進碑閣大門,映入眼簾的全是黑底白字的蘇軾手書石刻,四壁皆然,煞是壯觀。碑閣中藏有《景蘇園帖》石刻,為蘇書各體中的精品。全套原為六卷,共一百二十六塊,現存一百零二塊,其中包括蘇軾留存的法帖名作《赤壁賦》、《黃州寒食帖》、《洞庭秋色賦》。說起碑閣石刻,不能不提及清代光緒十六年(1890)來黃岡縣做縣令的四川楊葆初,是他多方搜集蘇軾墨跡,擇其佳者,編為六冊,然后請劉寶臣手摹上石,請工匠鐫刻,并建亭閣,使蘇帖石刻嵌于其內,命名為“景蘇園”,蘇軾書法才得以傳世。碑閣后遭破壞,1925年擴建赤壁時,“流落市賈之手且二十載”的石刻中有一百零二塊從張姓人家買得。

作為一代文豪、著名書畫家的蘇軾,黃州階段是他一生中創作的黃金時期。他在黃州生活了四年零兩個月,于元豐七年(1084)四月調離黃州。其間寫詩二百一十四首,填詞三十七首,文賦小品三百七十篇,而且其代表作都寫于黃州。蘇軾與黃州結下了非同尋常的感情,在《別黃州》詩中有“桑下豈無三宿戀”之句,以示對黃州的眷戀。他希望將來有機會再到黃州,且“來時莫遣故人非”。但直到蘇軾去世,這一愿望也未能實現。

黃州人民沒有忘記蘇軾這一代文豪。1982年,在黃州東坡赤壁立起一座3米高的全國第一座大型蘇軾立像:蘇軾手握書卷,昂首遠望,似正構思新的詩篇。

上一篇:蕭蕭大漠風·烏魯木齊之旅·烏魯木齊·多民族聚居之地

下一篇:蒙蒙巴蜀雨·成都之旅·成都·天府之國