悠悠吳越曲·杭州之旅·靈隱寺·“勝景數(shù)西湖第一”

靈隱寺,又名云林禪寺。位西湖之西。是江南一所著名的古寺,我國佛教十剎之一。該寺從東晉咸和元年(326)創(chuàng)始至今,已有一千六百多年歷史。蘇軾詠靈隱“高嘗會食羅千夫,撞鐘擊鼓喧朝哺”,足見其盛。史料載,靈隱最繁盛時(shí),有九樓十八閣,七十二殿堂,三千余僧眾。

猿隨峰來《“勝景數(shù)西湖第一”》古詩句出處:

寶坊閱千載常新,桂閣喜重開,依舊前臺花發(fā),清夜鐘聞,東澗流水,南山云起;

勝景數(shù)西湖第一,林泉稱極美,試看駝巖風(fēng)高,鷲峰石峙,龍泓月印,猿洞苔斑。

靈隱寺大雄寶殿中的這副對聯(lián),是靈隱寺歷史的寫照。

《靈隱寺志》載:東晉咸和元年(326),天竺高僧慧理云游到此,他驚愕于此地山巒,竟與釋迦牟尼修行的靈鷲山如此相似,認(rèn)定“此天竺靈鷲山小嶺,不知何年飛來?佛在世日,多為仙靈所隱”,遂在此建寺,取名“靈隱”。

傳說建寺之初,當(dāng)?shù)匕傩照f此山是他們世代砍柴之地,外地人不得在此隨便建寺。而慧理則堅(jiān)持此山是從天竺飛來,主權(quán)應(yīng)歸他。錢塘縣官說,口說無憑,要有實(shí)證。于是慧理說:此峰在天竺時(shí),我曾在洞中養(yǎng)黑白二猿,已隨峰至此。說完在洞口一呼,果然從洞內(nèi)跑出兩只猿。眾人才同意他在此建寺。此洞便稱“呼猿洞”。

畜猿是歷代靈隱禪師的特殊愛好。《靈隱小志》載,南朝劉宋時(shí)期(420—479),靈隱寺中有位智一法師,養(yǎng)一白猿。白猿常去山中覓食,法師長嘯一聲,白猿立即飛速而歸。后人把這位法師稱為“猿父”。“時(shí)有猿猱?dāng)_鐘罄”,唐李紳在《靈隱寺》詩中寫下自己的發(fā)現(xiàn)。清陸次云亦有記載:“順治己丑(1649年),秋夜,一僧于月下見一白猿立于峰頂,皎如積雪,映雪逾潔。辛卯冬青蓮閣下一黑猿戴笠而趨,眾皆見而呼之,猿卻顧微吟,越溪而去。”

“猿啼一聲松子落,無數(shù)白云生翠屏”。“冷泉猿嘯”曾是錢塘八景之一。據(jù)說曾有一只金毛猿猴,平日與長老同起同住,同行同坐,寸步不離。長老清閑時(shí),常坐飛來峰下與它對弈。一日,杭州知府游湖,見其對弈,也上去和猿猴較量。不料連敗兩局。知府惱羞成怒,命差役追捕此猴。猿猴從此躲進(jìn)了石洞,只有長老才能把它呼出。

僧俗答問

宋室南渡后,靈隱受到皇室的青睞。乾道八年(1172)正月,宋孝宗游靈隱寺時(shí),賜方丈慧遠(yuǎn)為“瞎堂禪師”。

有一次,瞎堂陪孝宗游飛來峰,孝宗問:“既是飛來,何不飛去?”瞎堂答:“一動不如一靜。”游至天竺寺時(shí),孝宗見觀音菩薩手持念珠,問:“人持念珠念觀音,求她保佑;觀音亦持念珠又念誰?”瞎堂對道:“仍念觀音。”孝宗又問其原因,瞎堂風(fēng)趣地答曰:“求人不如求己。”

另一次,孝宗問:釋迦牟尼入山六年,修行成佛,有何秘訣?德光答:陛下忘卻自己是皇帝。孝宗對此話大為贊賞,便賜《頌倡》御詩兩首。其一云:“大暑流金石,寒風(fēng)結(jié)凍云,梅花香度遠(yuǎn),自有一枝春。”

云林禪寺

元明二百余年中,靈隱寺進(jìn)入不景氣時(shí)期。清時(shí),又興盛起來。康熙、乾隆多次臨幸,康熙所題的“云林禪寺”匾額,三百年來一直高懸在古寺正門之上。

《云林寺志》載,康熙帝“親灑宸翰,書‘云林’二字,賜名‘云林寺’”。乾隆四十五年(1780),乾隆游靈隱寺題《駐蹕詩》:“靈隱易云林,套章歲月深;名從工部借,詩意考功吟。”據(jù)此,則“云林”二字是借杜甫《題柏山大兄弟山居屋壁》詩中“江漢終吾老,云林得爾曹”之典。

《莊諧選錄》則載,有一次,康熙到靈隱,寺僧求他親題一塊寺匾。康熙慨然答允,不料御筆一揮,把“靈”字上部的“雨”寫得太大了,再寫下半截已不相稱。一位學(xué)士急中生智,在手掌上寫了“雲(yún)林”二字,佯做磨墨狀,把手掌朝向康熙。康熙會意,遂寫下“雲(yún)林”。從此靈隱寺又稱云林寺。

駱賓王落發(fā)

民間流傳初唐四杰之一的駱賓王遁跡靈隱的故事。唐《本事詩·征異》中也載,駱賓王反武則天,兵敗逃亡,落發(fā)靈隱,詩人宋之問曾與之在靈隱寺相逢——

宋考功(即宋之問)以事累貶黜。后放還,至江南,游靈隱寺。夜月極明,長廊吟行,且為詩曰:“鷲嶺郁岹峣,龍宮鎖寂寥。”第二聯(lián)搜奇覃思,終不如意。有老僧,點(diǎn)長眠燈,坐大禪床,問曰:“少年夜久不寐,而吟諷甚苦何耶?”之問答曰:“弟子業(yè)詩,偶欲題此寺,而興思不屬。”僧曰:“試吟上聯(lián)。”即吟與之,再三吟諷。因曰:“何不云‘樓觀滄海日,門聽浙江潮’?”之問愕然,訝其遒麗。又續(xù)終篇曰:“桂子月中落,天香云外飄,捫蘿登塔遠(yuǎn),刳木取泉遙。霜薄花更發(fā),冰輕葉未凋。夙齡尚遐思,搜對滌煩囂。待入天山路,看余度石橋。”僧所贈句,乃為一篇之警策。遲明,更訪之,則不復(fù)見矣。寺僧有知者曰:“此駱賓王也。”

晁公武《郡齋讀書志》、宋尤袤《唐詩紀(jì)事》、元辛文房《唐才子傳》及胡應(yīng)麟、吳之囂、陳熙晉等人寫的駱賓王傳記中,也都說駱賓王敗后落發(fā)靈隱。胡應(yīng)麟且稱駱賓王“晚號靈隱山人”。

飛來峰

飛來峰,又名靈鷲峰。這是一座石灰?guī)r侵蝕殘留下來的孤峰。山高209米,怪石嶙峋,林木蒼郁。飛來峰的得名,源于印度僧人慧理的一句感嘆:“此天竺靈鷲山小嶺,不知何年飛來?”但民間的傳說,則認(rèn)為此峰原在四川峨嵋山上,后蹤跡不定,到處漂移,最后落在了此地。

據(jù)說靈隱寺的濟(jì)顛法師卜知飛來峰將落在附近的一個(gè)村莊上,就奔進(jìn)村莊,勸村民們搬家,但沒人相信。眼看時(shí)辰要到,濟(jì)顛法師不得已,背起村里正在拜天地的一位新娘,往外飛跑。此舉引起村民公憤,全村男女老幼都追了出來。一直追出十幾里地,就聽見后面一聲巨響,一塊飛來的山峰壓在了村莊之上。村民們幸免于難。濟(jì)顛又率眾鑿五百尊石羅漢鎮(zhèn)之。從此,飛來峰便不再飛走。

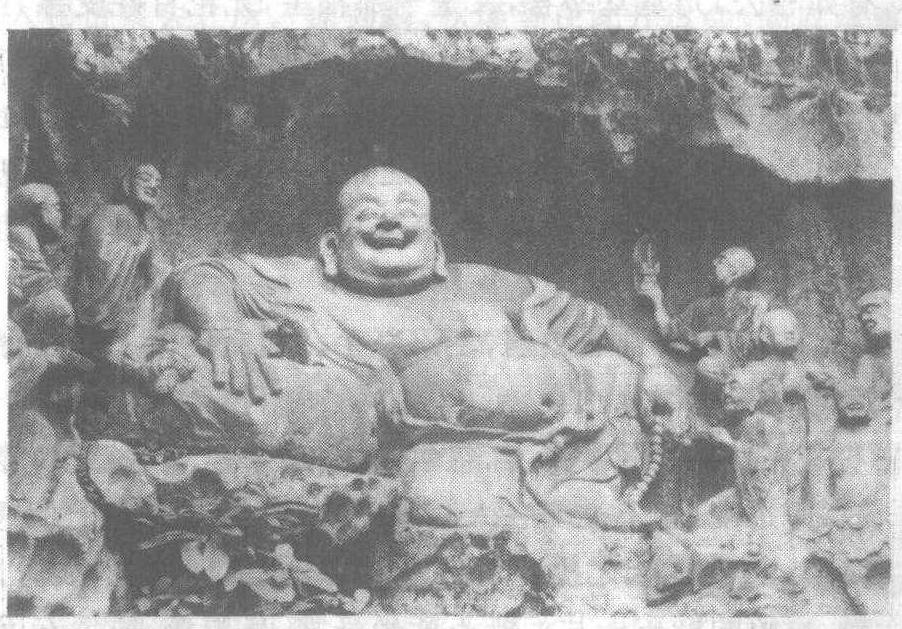

在飛來峰的巉巖峭壁上,有五代至元代的大小石窟造像三百八十余尊。其中笑容滿目、袒腹踞坐的彌勒佛最大,也最生動,是宋代造像的代表作。元代造像數(shù)目最多,保存完整。南端青林洞右側(cè)崖巖上的三尊佛像,是五代廣順元年(951)的作品,可算是這里年代最久的石刻造像。

浙江杭州飛來峰石刻

飛來峰南端有一石灰?guī)r溶洞,因洞上植有許多桂樹,冬夏常青,故名青林洞。洞內(nèi)有一塊平坦似床的石頭,民間傳說濟(jì)顛常在此臥息,故稱“濟(jì)公床”。

玉乳洞因洞頂?shù)蜗氯榘咨膸r水而得名。相傳過去為蝙蝠棲身之地,故又稱蝙蝠洞。洞前十余步有一巖石,稱“翻經(jīng)石”,傳說南朝詩人謝靈運(yùn)曾在此翻譯佛經(jīng)《涅槃經(jīng)》。又傳三國時(shí)道士葛孝先以此洞為室,得道成仙;晉朝葛洪也曾在此洞修煉。宋詩人郭祥正因此寫下了“二葛既成仙,猶存煉丹處”的詩句。

“洞口無凡木,陰森夏亦寒;曾知一泓水,會有老龍?bào)础!边@也是郭祥正的詩句,龍泓洞因此得名。洞口的兩組浮雕,其一表現(xiàn)白馬馱經(jīng)的典故;其二是唐三藏玄奘法師取經(jīng)的故事。洞左的石壁上,有賈似道作摩崖題記。

翠微亭

飛來峰的山腰,有座古木掩映的亭子——翠微亭。亭側(cè)石壁有一摩崖,上書:“紹興十二年,清涼居士韓世忠因過靈隱,登覽形勝,得舊基建新亭,榜名“翠微”,以為游息之所,待好事者。三月五日,男彥直書。”

韓世忠和岳飛同是南宋主戰(zhàn)派的代表人物。在抗擊金兵、收復(fù)失地的戰(zhàn)爭中,韓與夫人梁紅玉屢立戰(zhàn)功。岳飛被陷害后,韓世忠當(dāng)面質(zhì)問秦檜:“岳飛到底犯了什么罪,有證據(jù)嗎?”秦檜支支吾吾:“岳飛給張憲的謀反信,其事體‘莫須有’”。韓世忠憤憤不平:“‘莫須有’三字,何以服天下的人心?”后憤然辭去樞密使職,又上書乞歸老于西湖。從此,自號“清涼居士”,常頭戴青巾,騎驢攜酒,縱游西湖,絕不談兵,也不會客。

一日,韓世忠登飛來峰,因“飛來”二字憶及岳飛,便在半山腰建此亭。《一統(tǒng)志》載:“岳曾有登池州翠微亭詩,故作此亭,以懷岳也。”岳飛《登池州翠微亭》詩云:“經(jīng)年塵土滿征衣,特特尋芳上翠微。好山好水看不足,馬蹄催趁月明歸。”韓世忠因此把這亭命名為翠微亭。

冷泉不冷

飛來峰與靈隱寺之間有一山溪,溪水“粹冷柔滑”,可滌“眼耳之塵,心舌之垢”,因此稱冷泉。唐代最先發(fā)現(xiàn)冷泉,并為之建造了一亭,名冷泉亭。白居易《冷泉亭記》載:“東南山水,余杭郡為最;就郡言,靈隱寺為尤;由寺觀,冷泉亭為甲。”“亭在山下水中央,寺西南隅,高不倍尋,廣不累丈。”“山樹為幄,巖石為屏,云從棟生,水與階平,坐而觀之者,可濯足于床下,臥而狎之者,可垂釣于枕上。”

冷泉亭原在冷泉池中,后毀于山洪。明萬歷年間在岸上重建。亭內(nèi)原有一匾額,“冷泉”二字為白居易手書,“亭”字為蘇軾續(xù)寫。此匾現(xiàn)已不存。另尚有對聯(lián):“雷不驚人,在壑原非真霹靂;泉能擇物,出山要有熱心腸。”

關(guān)于飛來峰和冷泉,曾有一場妙趣橫生的筆墨論爭。先因明代書畫家董其昌的一聯(lián)引起:“泉自幾時(shí)冷起?峰從何處飛來?”此后,應(yīng)答者不絕,仁者見仁,智者見智:“泉水澹無心,冷暖惟主人翁自覺;峰巒青未了,去來非佛弟子能言。”(金安清)“泉在山中,自是清流甘冷落;峰高世外,孰從飛去悟來因?”(升泰)“在山本清,泉自源頭冷起;入世皆幻,峰從天外飛來。”(左宗棠)……

應(yīng)答者中,還有一個(gè)有趣的插曲。

《春在堂隨筆》載,一天,晚清著名學(xué)者俞樾攜夫人游靈隱,在冷泉亭小憩,見到亭上的對聯(lián),頓發(fā)興致。俞樾先作“泉自有時(shí)冷起,峰從無處飛來”。其妻則道:“不如竟作‘泉自冷時(shí)冷起;峰從飛處飛來’。”于是相與大笑。數(shù)日后,其女返家,談起冷泉亭覓聯(lián)之事,女沉思良久,也笑道:“泉自禹時(shí)冷起;峰從項(xiàng)處飛來。”俞樾驚問“項(xiàng)”字出處,答:“不是項(xiàng)羽將此山拔起,安得飛來?”其時(shí),正在啜茗的俞樾不覺大笑,“不禁襟袖之淋漓也”。

看來,誠如明人林丹山詩歌所云,冷泉之水流入人心,即成熱流,不然何以激起如此熱烈的興會?

一泓清可沁詩脾,冷暖年來只自知。流出西湖載歌舞,回頭不似在山時(shí)。

上一篇:悠悠吳越曲·蘇北之旅·狼山·“第一山”

下一篇:悠悠吳越曲·南京之旅·棲霞山·“金陵第一明秀山”