會館建筑·周口關帝廟

周口關帝廟原名山陜會館,坐落在周口市沙河北岸富強街,為全國重點文物保護單位。

淮河重要支流沙河一線自古就為經濟樞紐,是古代商賈匯聚之地。周口關帝廟是清代山西、陜西兩省旅居此地的商賈為“敘鄉誼、通商情”“敬關爺”“崇忠義”而集資興建的一組雄偉富麗、具有鮮明地方風格的古建筑群。根據碑刻記載,清康熙年代以前,這里就有一座規模不大的山陜會館,康熙三十二年(1693),在此基礎上創建了大殿,后歷經擴建,于咸豐二年(1852)全部完工,歷時159年。該建筑群歷經300多年滄桑,咸豐年間三次被焚,鐘樓、鼓樓毀于兵火。抗日戰爭中,日軍拆毀刀樓、印樓,一百多副匾額、楹聯也被付之一炬。

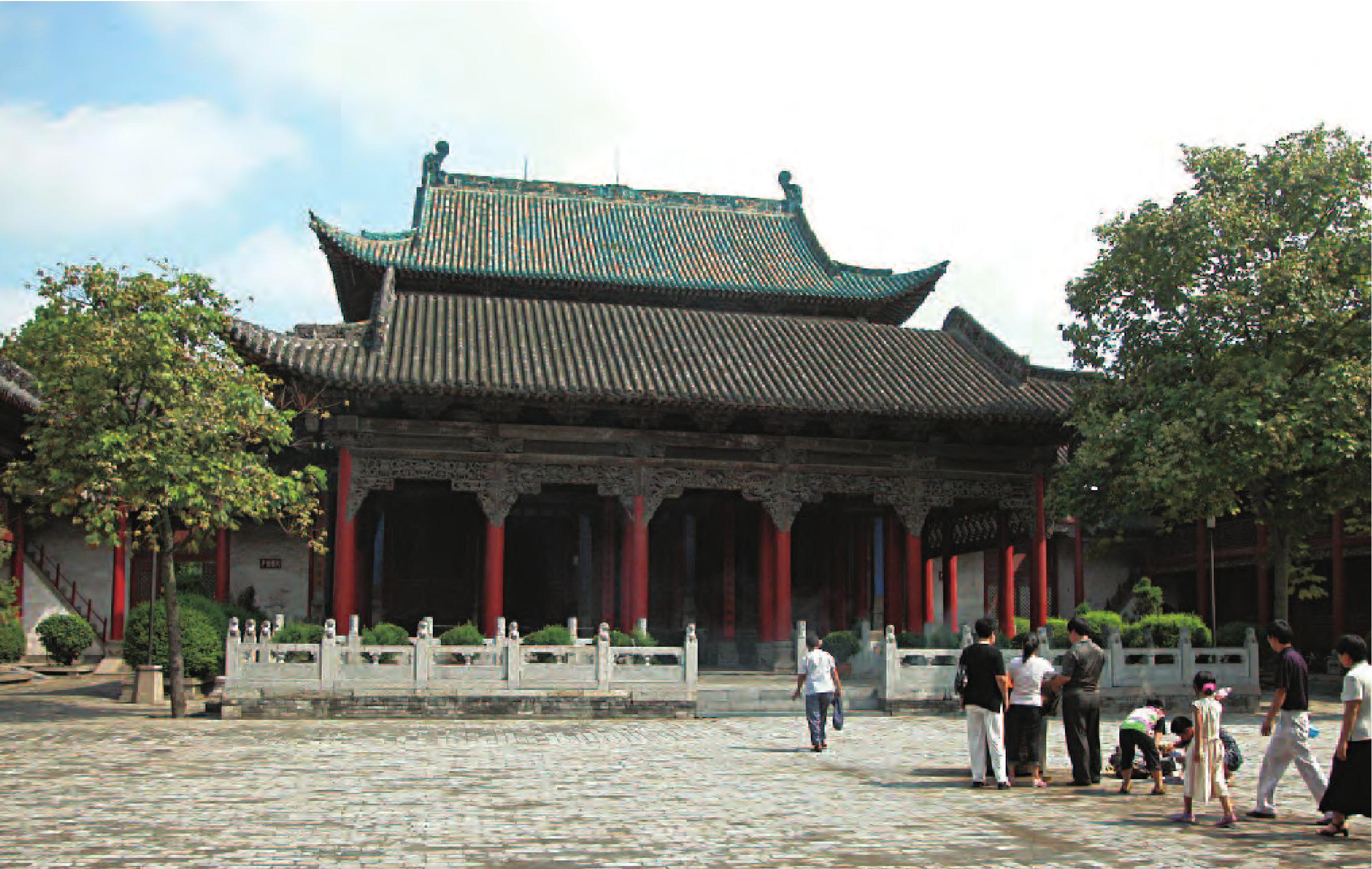

周口關帝廟靠近沙河航運碼頭,水陸交通十分便利。建筑坐北朝南,三進院落,占地2.56h㎡。現存前院有山門、鐵旗桿、石牌坊、碑亭、饗殿、大殿、炎帝殿、河伯殿、老君殿及東西廊房等;中院有戲樓、拜殿、春秋樓及東西廊房、東西配樓、兩掖門;后院為一花園。道房位于西院。

鐵旗桿造型別致,鑄造精湛,高22m,重15t,為清嘉慶二年(1797)陜西同州天平會眾商眾敬獻。

石牌坊和碑亭在鐵旗桿北邊的月臺上。石牌坊建于乾隆三十年(1765),四柱三樓,石雕歇山頂。石碑坊兩側是兩座碑亭,建于道光十八年(1838),內置《重修關帝廟碑》和《歲積厘金碑》。

饗殿建于雍正九年(1731),面闊三間,進深三間,單檐歇山式。殿內木構架皆施彩繪,其色以青綠、藍色為主。明間兩大梁滿繪盤龍,龍體瀝粉貼金,白線勾鱗,白色繪腹飾邊,綠色繪須、尾,體邊繪藍、綠、黃三色祥云,白色云勾,雖經百年滄桑,其云氣之飄逸、色彩之熱烈、氣勢之宏偉仍具體可感,藝術及科學價值可見一斑。

大殿創建于康熙三十二年,是建造最早的殿堂,面闊五間,進深三間,懸山黃色琉璃頂。斗栱為五踩,無正心桁。炎帝殿、河伯殿于康熙五十二年(1713)傍建于大殿兩側。戲樓建于乾隆三十年,坐南朝北,面闊三間,進深三間,重檐歇山式綠琉璃瓦建筑。戲樓共計兩層,一層低矮,二層是高架的戲臺,平面共計十一根檐柱,四根金柱,四根角柱,減少了四根金柱,使戲臺空間擴大。戲樓斗栱為五踩式,均無正心桁。整個戲樓玲瓏精巧,裝飾華麗,是研究我國古代舞臺史的重要建筑。

拜殿建于嘉慶五年(1800),面闊五間,進深三間,單檐卷棚式歇山灰色琉璃瓦頂。拜殿平面各金柱均向檐柱移動了40cm,使得拜殿內部空間增大。拜殿梁架為八架桁前后有廊式,檐柱與金柱間用抱頭梁與穿插枋連接。殿內梁架上下木雕琳瑯滿目,彩畫金碧輝煌。整個拜殿造型莊嚴肅穆,樸素凝重。

春秋樓也建于嘉慶五年,面闊五間,進深三間,四周回廊,重檐歇山孔雀藍色琉璃瓦頂,平面減少了四根金柱,擴大了使用空間。斗栱均為五踩式,無正心桁。梁架為樓閣式,一層為抱頭梁插在老檐柱上,二層梁架為九架梁。春秋樓建于高臺之上,更顯巍峨壯觀。潁川八景之一的“翠閣映霞”,即指此閣樓在彩霞映照下的壯麗景色。

周口關帝廟布局主次分明,錯落有致,雕刻華麗,集民間建筑藝術之大成,以其巧奪天工的藝術裝飾著稱于世。建筑裝飾的題材大量采用“二龍戲珠”“鳳凰牡丹”“五蝠(福)捧壽”“加官進爵”“瓶(平)升三級”“金玉滿堂”等各種吉祥如意圖案紋飾。在建筑構件上巧妙地運用木雕、石雕、磚雕、琉璃、彩繪和鑄鐵等工藝,融合了圓雕、高浮雕、鏤雕、陰刻等不同技法,使一件件作品造型完美,形象傳神,其數量之多、內容之豐富、工藝之精湛居當時中原之冠。

石雕(文宣提供)

前院建筑(文宣提供)

大殿斗(文宣提供)

拜殿梁架上的清代彩繪(文宣提供)

拜殿木雕(文宣提供)

拜殿(文宣提供)

拜殿與大殿(文宣提供)

上一篇:衙署建筑·葉縣縣衙

下一篇:唐河文筆峰塔