唐宋散文·唐代散文·韓愈·師說

古之學(xué)者必有師。師者,所以傳道授業(yè)解惑也。人非生而知之者,孰能無惑? 惑而不從師,其為惑也,終不解矣。生乎吾前,其聞道也固先乎吾,吾從而師之; 生乎吾后,其聞道也亦先乎吾,吾從而師之。吾師道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故無貴無賤,無長無少,道之所存,師之所存也。

嗟乎! 師道之不傳也久矣,欲人之無惑也難矣。古之圣人,其出人也遠(yuǎn)矣,猶且從師而問焉; 今之眾人,其下圣人也亦遠(yuǎn)矣,而恥學(xué)于師: 是故圣益圣,愚益愚,圣人之所以為圣,愚人之所以為愚,其皆出于此乎?

愛其子,擇師而教之; 于其身也,則恥師焉; 惑矣。彼童子之師,授之書而習(xí)其句讀者也,非吾所謂傳其道解其惑者也。句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉,小學(xué)而大遺,吾未見其明也。

巫醫(yī)樂師百工之人,不恥相師。士大夫之族,曰師曰弟子云者,則群聚而笑之。問之,則曰: “彼與彼年相若也,道相似也。位卑則足羞,官盛則近諛。” 嗚呼! 師道之不復(fù)可知矣。巫醫(yī)樂師百工之人,君子不齒。今其智乃反不能及,其可怪也歟!

圣人無常師: 孔子師郯子、萇弘、師襄、老聃。郯子之徒,其賢不及孔子。孔子曰: 三人行,則必有我?guī)煛J枪实茏硬槐夭蝗鐜煟瑤煵槐刭t于弟子,聞道有先后,術(shù)業(yè)有專攻,如是而已。

李氏子蟠,年十七,好古文,六藝經(jīng)傳,皆通習(xí)之,不拘于時,學(xué)于余。余嘉其能行古道,作《師說》以貽之。

****

本文選自《昌黎先生集》卷十二。

《師說》這篇最具代表性的短論,原是為向他學(xué)習(xí)古文的青年李蟠而作的。其實作者借此向那些公然反對他為人師的誹謗所作的公開答復(fù)與嚴(yán)正駁斥。他借“說”這種古代議論文體,闡明了“師”的職責(zé)和作用,論述了從師學(xué)習(xí)的重要性,抨擊了當(dāng)時士大夫中“恥于相師”的不良風(fēng)氣。文章還提出了若干歷久彌新的見識卓越的高明觀點,對當(dāng)時的影響甚大。

****

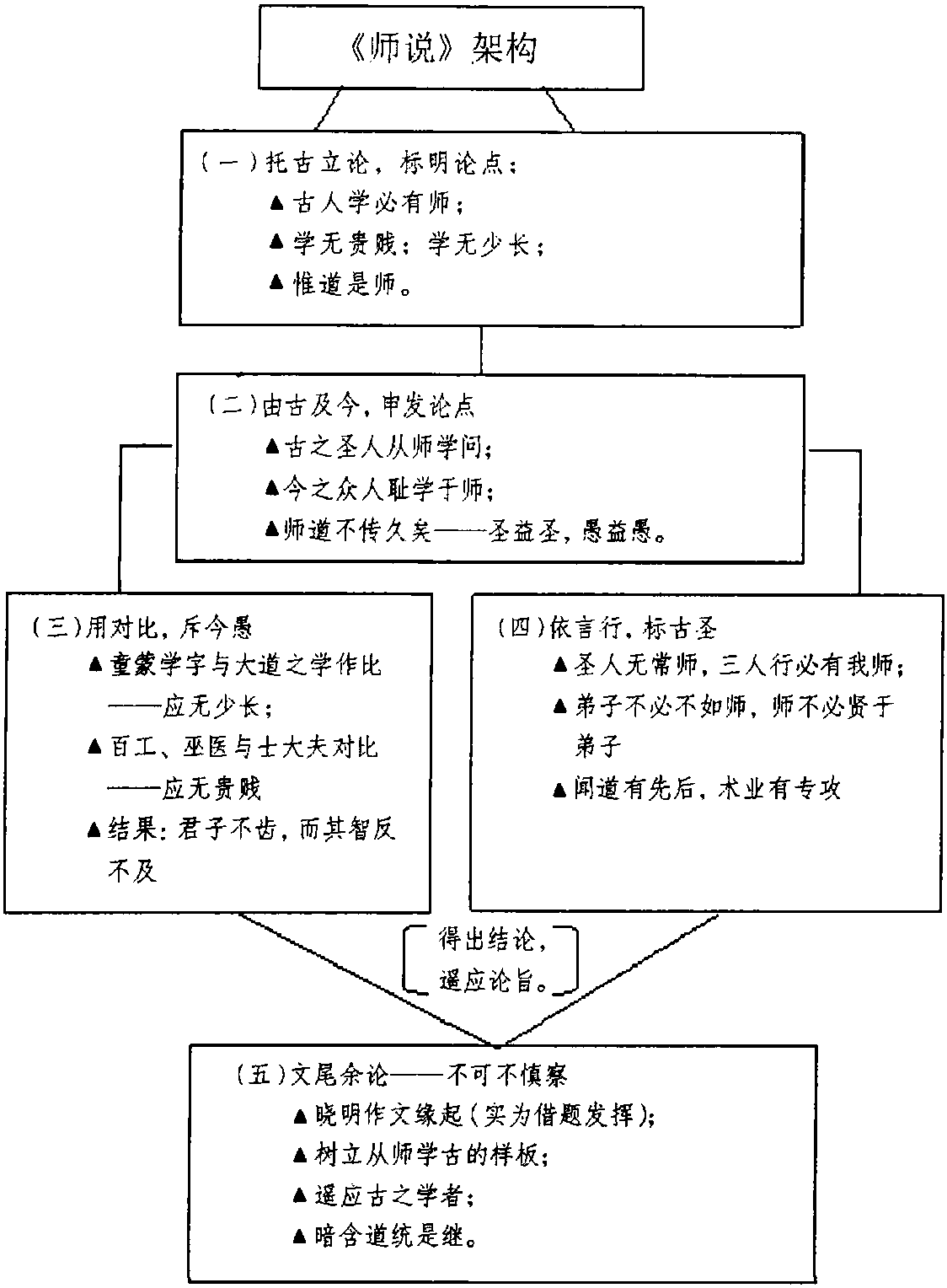

本文層次清晰,可分五段:

第一段(1節(jié)):托古立論,標(biāo)明論旨;

第二段(2節(jié)):由古及今,申發(fā)論點;

第三段(3 —4節(jié)):用對比,斥今愚:

第四段(5節(jié)):依言行,標(biāo)古圣;

第五段(6節(jié)):文尾猶作余論。

以下按段略講——

第一段:托古立論,標(biāo)明論旨

古之學(xué)者必有師。師者,所以傳道授業(yè)解惑也。人非生而知之者,孰能無惑? 惑而不從師,其為惑也,終不解矣。生乎吾前,其聞道也固先乎吾,吾從而師之; 生乎吾后,其聞道也亦先乎吾,吾從而師之。吾師道也,夫庸知其年之先后生于吾乎?是故無貴無賤,無長無少,道之所存,師之所存也。

一、詮詞釋句:

學(xué)者——此指求學(xué)的人,或做學(xué)問的人。

傳道、授業(yè)、解惑——傳道,本文所謂“傳道”,是指傳授儒家之道,即以仁、義、道、德為核心的修身、齊家、治國、平天下的道理。授業(yè),這里的“業(yè)”是指儒家的經(jīng)典,即“六藝經(jīng)傳”,以及先秦兩漢的古文。解惑,是解除在學(xué)習(xí)中出現(xiàn)的各種疑難問題。惑,疑難。

生而知之者——生下來就有知識的人。語出《論語·季氏》:“生而知之者,上也;學(xué)而知之者,次也。”這里,作者反其意而用之,韓愈是不同意“生而知之”的。

孰、乎、固——孰,誰。乎,于,在。固,本來。

師之與吾師道——前者是說,向他學(xué)習(xí)。此“師”,動詞,下文同。后者是說,我所要師從學(xué)習(xí)的是“道”。

無與庸知——無,不論,下文兩“無”字同義。庸知,哪管或何必計較。庸,豈,何。

二、略述大意:

古時求學(xué)的人,一定要有老師的教導(dǎo)。所說“老師”,就是指那些傳布圣賢之道,講授知識技藝,解答疑難問題的人。人并非生下來就有知識的,有誰不遇到疑難問題的呢?有了疑難不去向老師求教學(xué)習(xí),則疑難問題永遠(yuǎn)得不到解決。

生在我前面的人,他懂得圣賢之道和掌握的知識,本來就比我早,我應(yīng)當(dāng)向他學(xué)習(xí)。生在我后邊的人,如果他掌握的圣賢之道和知識比我早,我也應(yīng)該跟他學(xué)習(xí)。我要學(xué)的是圣賢之道,哪管老師的年齡比我大還是比我小呢! 因此,道理很明白:不論尊貴或者貧賤,不論年長或者年少,圣賢之道為誰所掌握,誰就是老師。

第二段:由古及今,申發(fā)論點

嗟乎! 師道之不傳也久矣,欲人之無惑也難矣。古之圣人,其出人也遠(yuǎn)矣,猶且從師而問焉; 今之眾人,其下圣人也亦遠(yuǎn)矣,而恥學(xué)于師:是故圣益圣,愚益愚,圣人之所以為圣,愚人之所以為愚,其皆出于此乎?

一、詮詞釋句:

師道——此與上文“師道”有不同含義。對這個“師道”,有幾種解釋:一說,即求師之道,或說“從師求學(xué)”之道;又一說,它有師、生兩方面含意,對學(xué)生來講,指的是從師學(xué)習(xí)之道,亦即不恥于從師,不忘尊師敬業(yè),要有學(xué)生應(yīng)有的操行;對教師來講,為人師者應(yīng)有的正確態(tài)度和妥善教法。即講究師道、師德。

出人與下圣人——出人,超于一般人。下圣人,低于圣人。下,不及。圣人,古代對此解釋不一,此文以“圣人”與“眾人”對文,是指智力與道德均高于一般人的意思。

出于此——即由于此。這里的“此”,是指“從師而問”和“恥學(xué)于師”兩種態(tài)度。

二、略述大意:

至今,師道不得流傳已經(jīng)很久了,要人們沒有疑惑問題的確很難了! 古時圣人遠(yuǎn)遠(yuǎn)超乎一般人們,尚且從師求教呢;可現(xiàn)在的一般人,遠(yuǎn)遠(yuǎn)差于圣人,卻以從師學(xué)習(xí)為可恥。正因為如此,圣人越來越圣明,愚人也就越發(fā)地愚蠢了。圣人所以圣明,愚人所以愚蠢,其中的原因,就在這里!

第三段:用對比,斥今愚

愛其子,擇師而教之; 于其身也,則恥師焉; 惑矣。彼童子之師,授之書而習(xí)其句讀者也,非吾所謂傳其道解其惑者也。句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉,小學(xué)而大遺,吾未見其明也。

巫醫(yī)樂師百工之人,不恥相師。士大夫之族,曰師曰弟子云者,則群聚而笑之。問之,則曰: “彼與彼年相若也,道相似也。位卑則足羞,官盛則近諛。” 嗚呼! 師道之不復(fù)可知矣。巫醫(yī)樂師百工之人,君子不齒。今其智乃反不能及,其可怪也歟!

一、詮詞釋句:

惑矣與句讀——惑矣,糊涂啊。句讀(dòu逗),古人誦讀文章,語意完足處,稱“句”;語意未盡而語氣略作停頓處,稱“讀”。讀,通“逗”。并以“o”標(biāo)句,以“、”標(biāo)“讀(逗)”。

或不焉與小學(xué)而大遺——前者的“不”,同“否”。后者是說,學(xué)了小的而丟掉了大的。小,指“句讀之不知”;大,指“惑之不解”。遺,漏掉。

巫醫(yī)、樂師、百工——巫醫(yī),是兩種職業(yè),即神巫與醫(yī)生。古代巫醫(yī)不分,故連舉。神巫,祀神祈福;醫(yī)生,治病救人。但上古之巫,往往兼事醫(yī)職。樂師,先秦時的樂官,后也用來指從事音樂職業(yè)之人。百工,泛指各類工匠。這三類人各有專門技藝,但社會地位低下,各類人中師徒世代傳授,才能專精。所以說,他們“不恥相師”(此依童第德之說)。

士大夫之族——士與大夫,原是古代的兩種官稱。后來就以“士大夫”代稱居官者這一類之人。

位卑則足羞,官盛則近諛——意指以位卑于己的人為師,則有失身分,感到羞辱;以大官為師,則又近于諂諛的嫌疑。官盛,原指大臣有許多屬官,此作“官大”解。

君子不齒——君子,此指上述“士大夫之族”。不齒,不屑與之同列。齒,等列,并列。孔穎達(dá)疏《左傳》云:“齒是年之別名,人以年齒相次列;以爵位相次列,亦名為齒”。

二、略述大意:

愛護(hù)自己的孩子,挑選優(yōu)秀老師來教他們;而對自己,卻認(rèn)為向別人學(xué)習(xí)是可恥之事,實在糊涂啊! 其實,這些孩子的啟蒙老師,只使孩子們學(xué)會斷句誦讀而已,并非我所說的傳授圣賢之道和釋疑解難的老師呀。有的不知句讀,有的不解疑惑,前者可以去向老師學(xué)習(xí),后者卻不這樣做,其結(jié)果是,小知識學(xué)了,而大學(xué)問丟了。我真看不出他們是否明白事理。

巫醫(yī)、樂師和工匠們,他們常常互相學(xué)習(xí),并不認(rèn)為恥辱。而士大夫一流的人,又稱“老師”、又喚“弟子”的,聚在一起譏笑他們。問其原因,這些人就說什么“某人同某人年齡相仿,學(xué)問也差不多;”還認(rèn)為:以地位低的人為師實在可恥,而以官職高的人為師,又近乎諂媚。可惜啊,看來,從師求學(xué)的傳統(tǒng)是不能恢復(fù)發(fā)揚(yáng)了!而今,那些自視很高的“君子們”,不屑同巫醫(yī)、樂師和工匠們?yōu)槲椋约旱穆斆鞑胖菂s不及他們,這豈不是令人奇怪嗎?

第四段:依言行,標(biāo)古圣

圣人無常師:孔子師郯子、萇弘、師襄、老聃。郯子之徒,其賢不及孔子。孔子曰: 三人行,則必有我?guī)煛J枪实茏硬槐夭蝗鐜煟瑤煵槐刭t于弟子,聞道有先后,術(shù)業(yè)有專攻,如是而已。

一、詮詞釋句:

圣人無常師——常師,指專從某一人學(xué)習(xí)。無常師,隨時隨地向人們學(xué)習(xí),此語本出《論語·子張》:“夫子焉不學(xué),而亦何常師之有?”

孔子師郯子、萇弘、師襄、老聃——是說孔子曾經(jīng)向這些人學(xué)習(xí)過。學(xué)了什么呢?郯(tán談)子,春秋郯國君主,傳為古帝少昊氏之后。他到魯國時,孔子曾向他請教上古少昊氏“以鳥名官”之事(見《左傳·昭公十七年》)。萇弘,東周敬王之大夫,孔子曾向他問樂(見《孔子家語·觀周》)。師襄,名襄之樂師,魯國樂官,孔子曾“學(xué)鼓琴于師襄”(見《淮南子·主術(shù)訓(xùn)》及《韓詩外傳》)。老聃,即老子,曾為周代史官,孔子曾向他問禮(見《史記·老莊申韓列傳》及《莊子·天運(yùn)》)。

三人行,則必有我?guī)?/strong>——語出《論語·述而》:“子曰:‘三人行,必有我?guī)熝桑瑩衿渖普叨鴱闹洳簧普叨闹薄R庵^,數(shù)人在一起,一定能在比較中取長補(bǔ)短。

二、略述大意:

圣人一般沒有固定的老師,孔子就曾經(jīng)以郯子、萇弘、師襄和老聃為師,學(xué)習(xí)各種學(xué)問及技藝。郯子等人的賢德是不如孔子的。可是,孔子說:“三人同行,其中一定會有可以做我老師的。”因此說,弟子不一定所有方面都不如老師,老師也不一定任何東西都比子弟賢善。再說,了解圣賢之道,有早有晚,對于學(xué)問與技藝,各人有各人的專門研究,世上的事情,都不過如此罷了。

第五段:文尾猶作余論

李氏子蟠,年十七,好古文,六藝經(jīng)傳,皆通習(xí)之,不拘于時,學(xué)于余。余嘉其能行古道,作《師說》以貽之。

一、詮詞釋句:

李氏子蟠——李氏之子名蟠(pán盤),乃韓愈之弟子,唐德宗貞元十九年(803)進(jìn)士。從韓求學(xué)時,才十七歲,好學(xué)古文。

六藝經(jīng)傳——六藝,指易、詩、書、禮、樂和春秋,亦稱”六經(jīng)”。經(jīng),指經(jīng)書本文。傳,注釋。即另一人為“經(jīng)”所作的傳注。如對《春秋經(jīng)》所作的有三傳:《左氏傳》、《公羊傳》和《谷梁傳》。

不拘于時——是說沒有受到當(dāng)時風(fēng)氣的影響,不以從師為恥。

嘉與貽——嘉,贊賞。貽,通“遺”。贈給。

二、略述大意:

李氏有子名叫蟠,年才十七歲,喜好古文,對于六經(jīng)及其傳注,都普遍進(jìn)行了學(xué)習(xí),沒受當(dāng)時社會風(fēng)氣的影響,跟了我認(rèn)真學(xué)習(xí)。我為贊賞他能樂于從師求學(xué)的古道,特寫了這篇《師說》贈送予他。

對于《師說》,人們早已耳熟能詳,在此不擬作泛泛賞析,著重講以下兩點。

一、“篇幅奇小而內(nèi)蘊(yùn)奇腴”的奧秘探究

這是一則小篇幅的短文,全篇不足五百字的窄小空間,竟然納置了不可比擬的宏大主題和十分豐賅的內(nèi)容,而且在文中,還驚濤壁立,沖涌破峽,流轉(zhuǎn)渾浩,氣勢磅礴而不可遏止。這是何原因?它依賴的究竟是什么?

我想,這里除了內(nèi)在和外在種種原因之外,其中有個不可忽視的一著,就是:大膽聰睿的內(nèi)在構(gòu)思和科學(xué)乖巧的文字結(jié)構(gòu)。為了便于明了這一點,特作如下圖示——四十一:

二、妙用對比,神效震世

庭院一片落葉,告之世人氣節(jié)換季。韓公一紙短論,激起中唐社會滾滾洪濤。這是為什么?先看看柳宗元怎樣說的——

孟子稱,人之患好為人師。由魏晉氏以下,人益不事師。今之世不聞有師, 有輒譁笑之, 以為狂人。 獨韓愈奮不顧流俗, 犯笑侮,收召后學(xué),作 《師說》。因抗顏而為師,世果群怪聚罵,指目牽引,而增與為言辭,愈以是得狂名。

(《答韋中立論師道書》)

由此可知,當(dāng)時社會是不言“師道”的,而且還“譁笑聚罵”呢!讀史得知,中唐社會正是儒家衰頹,佛老橫流,異說紛紜,駢體把持文壇。韓公一紙《師說》,要承載著整飭儒綱,恢復(fù)道統(tǒng),變革文體,中興先秦兩漢古文傳統(tǒng)的重任。其目標(biāo)之宏大,其承載之重負(fù),正如明人茅坤所說:“昌黎當(dāng)時抗師道,以號召后輩,故為此以倡赤幟云。”看來,韓愈早已下決心,“公以道自任,故以師自處”(林云銘語),不計后果地大干一場。《師說》充任了唐代古文運(yùn)動的先鋒,也是恢復(fù)道統(tǒng),變革文體的重要文獻(xiàn)。

《師說》之所以能發(fā)揮如此巨大作用,除了作者過人膽識和精湛論點,以及藝術(shù)上的嚴(yán)謹(jǐn)多變的科學(xué)結(jié)構(gòu),與奇偶兼施、雄健剛美語言等因素之外,最為關(guān)鍵的一條,就是它妙用了對比法,從而取得了震世的轟動效應(yīng)。作者在文中,著重地揀選了“恥與不恥”這一組對比,作為全文之關(guān)鈕,巧妙地運(yùn)用了一系列對比法,進(jìn)行了一層深一層的闡述與論證,使自己的論旨明朗地凸現(xiàn)了出來,征服了人心。試看——

首先,它以古與今之對比開場:說“古之學(xué)者必有師”與今之“師道不傳”;古之圣人,尚且“從師而問”,而今之眾人,竟然“恥學(xué)于師”。

接著,它以賢與愚對比:“圣人無常師”,遇賢即學(xué),于是“圣者益圣”;而士大夫之流不學(xué),以“從師為恥”,于是“愚者益愚”。

繼之,它又以君子(指士大夫)與民眾對比:說“巫醫(yī)、樂師、百工”,“不恥相師”,而士大夫者流,卻“群聚而笑之”,結(jié)果“其智”不能及,成為一樁社會“怪事”。

此外,還有小與大之對比,說學(xué)了“句讀”小事,卻丟棄了“得道”之大事;又將年齒少長、居位尊卑同道統(tǒng)、文統(tǒng)繼絕對比等等,不一而足。

上述這般對比,為何有如此巨大威力呢?其實,這并不奇怪。人們知道,在一切藝術(shù)表達(dá)中,對比法,是其中最基本的一種手法。這是因為它能使文章呈現(xiàn)一種鮮明性,,令人一見即曉,一聽即明,好壞、是非、愛增和美丑,判然若切,異樣清晰。它又能引起人們豐富的聯(lián)想,為你提供思考的線索,還可勾起深深的回憶。它還符合事物發(fā)展規(guī)律,因為一切事物原來就是在相比較而存在而發(fā)展的。總之,對比法的運(yùn)用,能使文章歷史地擺出問題又歷史地解決問題,使人感到自然、不生疏,又不含糊。

對比法這種種功能,恐怕就是它的魔力所在吧!

上一篇:先秦(含秦)散文·諸子散文·老聃與《老子》·小國寡民

下一篇:先秦(含秦)散文·諸子散文·莊周與《莊子》