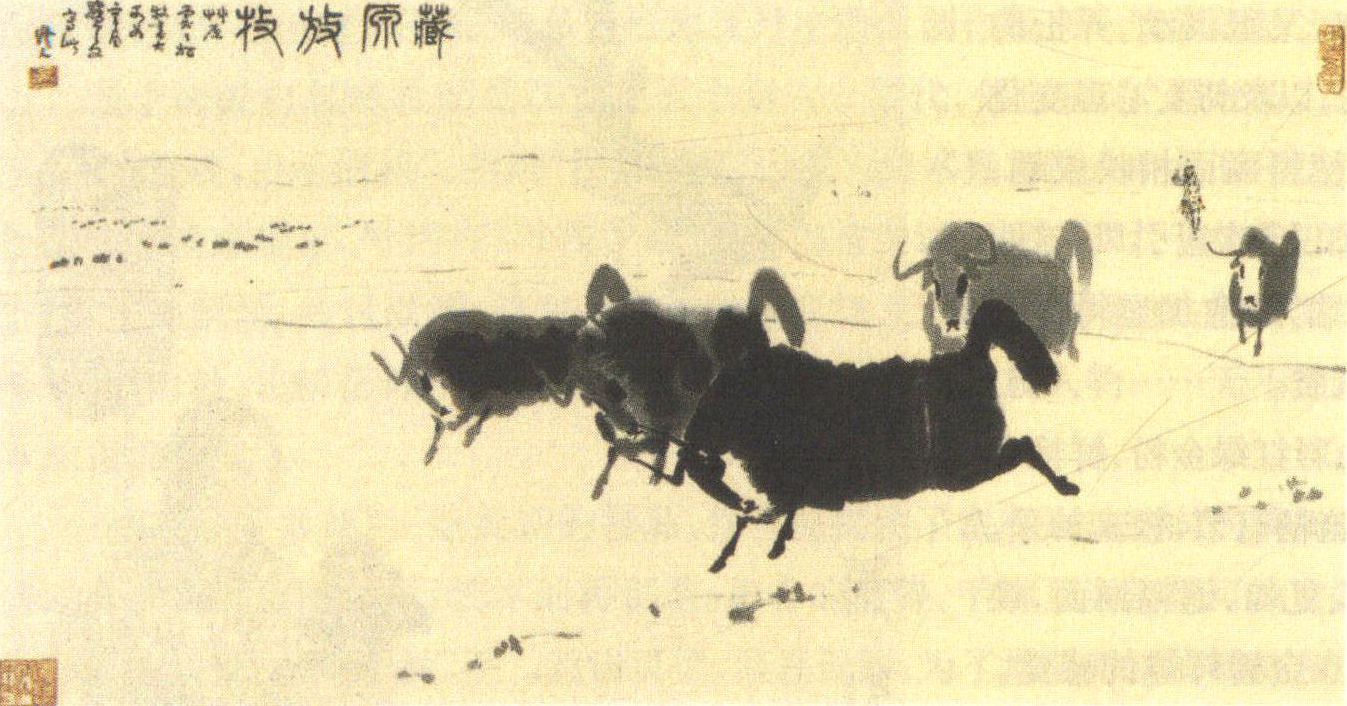

藏原放牧圖

現(xiàn)代·吳作人作

紙本水墨

縱九七厘米

橫一八四厘米

藏中國美術(shù)館

20世紀(jì)60年代,在熱烈的藝術(shù)民族化主題弘揚倡導(dǎo)下,有相當(dāng)一批西洋畫畫家因此而把研究方向轉(zhuǎn)向?qū)Ρ就了囆g(shù)的深層關(guān)注。他們以既已成熟的風(fēng)格個性語言和扎實的美學(xué)理念,投入到中國畫以及中國民間美術(shù)的理論研究中;或通過身體力行的實踐,從一個更廣泛的視角,挖掘中國畫創(chuàng)新發(fā)展的潛在可能。吳作人便是其中的一員。他在旅行寫生、觀察生活中提煉創(chuàng)意素材,把一種更具有中西審美共通因子的國畫形式引入畫壇,并以樣式作風(fēng)之清新別具深受歡迎。這幅《藏原放牧圖》中的牦牛便和他的金魚、熊貓、駱駝等一樣,可作為其風(fēng)格的代表。

這樣的奔跑牦牛圖吳作人曾作過不少,皆以素白遼闊的雪原為背景,背景的處理僅用五六條簡淡的墨線勾勒出山原的起伏連綿,橫貫于全幅,同樣的淡墨點繪其中,示遠(yuǎn)方或聚合或散落的牧群,這與前景以重墨寫成、正急劇奔跑的牦牛群形成強烈的對比,襯托出后者鮮明、飽滿、敦重的視覺沖擊力。吳作人對牦牛的描繪極具特色:濃墨頤點表示眼睛,隨即一豎兩方折,三道粗重的線條便概括了牛狹長的臉和躍躍欲抵的犄角,頰部往往留白,身體則取壯筆密線,涂抹緊實,以塊作線,體現(xiàn)了牦牛騰越的動勢,緊張弓起的脊背。為傳遞牦牛奔躍時重心抬升的感覺,畫家對蹄足的表現(xiàn)相對地用了靈巧的筆觸,而尾部卻是高高聳翹,以夸張的重墨、有力的濃筆那么一折一甩,顯示出一股奔瀉而出的雄健激烈的氣勢。畫家每一筆、每一墨的運用都為了與力的運動主題相和諧,無論是背景牧歌般舒緩的白描手法與前景緊張奔突的節(jié)奏對抗,牦牛群彼此之間墨色虛實濃淡的組合;還是對牦牛個體體量感的充分體現(xiàn),都顯示出畫家舉重若輕、毫無斧鑿之痕的大匠用心。

藏原放牧圖

吳作人的繪畫以造型概括、言簡意賅勝。這應(yīng)得益于早期的油畫創(chuàng)作和美學(xué)認(rèn)識所賦予他的敏銳的生活感受力、藝術(shù)提煉能力和他對繪畫作為一種“有意味的形式”的深刻領(lǐng)悟。以西畫形式中最簡約的點、線、面元素,和中國畫中最簡潔的水墨形式,加之取自民間藝術(shù)的養(yǎng)分(形廓講究,筆觸優(yōu)美溫婉、詩意般含蓄柔和),使吳作人的繪畫從一個更抽象、并因此也更具表達(dá)共性的形式感高度,為中國畫謀求了一種令筆墨的情緒傳達(dá)更為豐富的語言表現(xiàn)活力。

上一篇:《吹簫引鳳圖》原圖影印與賞析

下一篇:《翠豪夜?jié)裉煜懵秷D》原圖影印與賞析