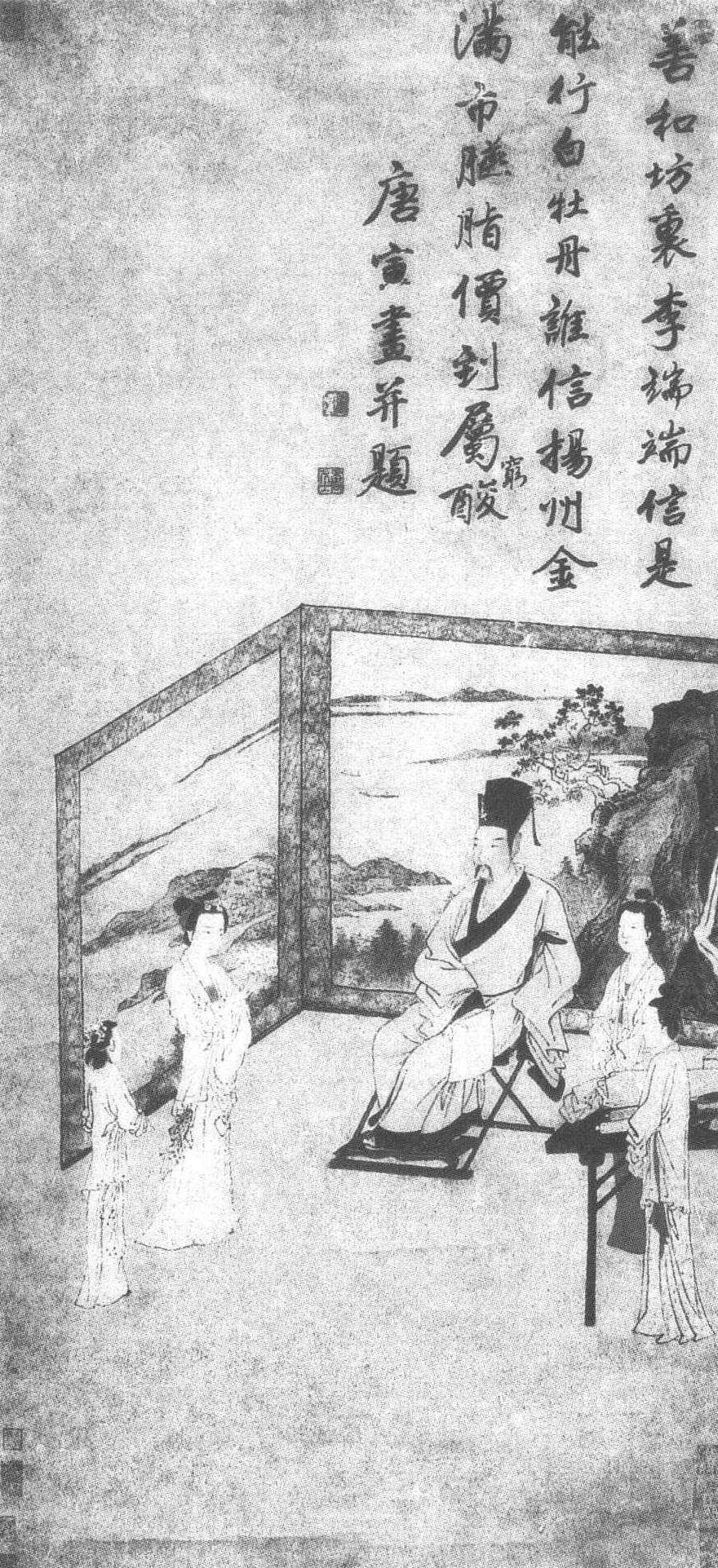

李端端圖

明·唐寅作

紙本設色

縱一二二.八厘米

橫五七.二厘米

藏南京博物院

蘇州地區,古稱“吳”,山清水秀,人文薈萃。吳中畫學五百多年來,以沈周、文徵明、唐寅、仇英“吳門四家”為巔峰。唐寅,字伯虎,風流倜儻,自刻名章“江南第一風流才子”;嘗題吟“醉抱仙花月下眠”,“笑舞狂歌五十年”(摘其題畫詩句)。善畫人物,尤擅仕女,并重立意,常帶著畫家主體意識、愿望和色調,而臻于“骨氣形似”俱佳的境界。其《李端端圖》正是這樣一幅典型作品。

李端端圖

圖上畫著五人,居中坐著一戴文生巾(帽)、留八字須的書生,其面部神情和倚坐姿態,無不顯示出瀟灑、儒雅的氣度和風采。近靠主人左側站在黑書桌兩邊的是其婢女,一著紅色套裙,一著白色衫裙,色彩對比鮮明、有層次感。站在主人右前的是來客——手持一朵白牡丹的小姐,姿態文雅,楚楚動人,身后是隨從侍女。四女圍著主人,左右上下排列錯落有致,宛如眾星拱月似的烘托了主人的重要形象和地位,這是此畫構圖的特色。人物背景是山水大屏風,上方題著:“善和坊里李端端,信是能行白牡丹。誰信揚州金滿市,胭脂價到屬窮酸。”點明圖中持白牡丹者即揚州名妓李端端,當中書生乃是唐代詩人、久居揚州的崔涯,唐寅即以他倆間的故事來立意作畫的。

崔涯與張祜齊名,為人豪俠,長于宮詞,每題詩于妓院,必傳誦于街頭巷尾;“譽之,則車馬繼來;毀之,則杯盤失錯”。他曾嘲笑李端端:“黃昏不語不知行,鼻似煙窗耳似鐺。獨把象牙梳插鬢,昆侖山上月初生。”李端端見詩后“憂心如病”,就向崔涯跪拜,“伏望哀之”,崔被感動。一個風塵奇女,一個詩壇高手,一來二往,相互理解,交誼日深,崔即另題一絕:“覓得黃騮被繡鞍,善和坊里取端端。揚州近日渾成差,一朵能行白牡丹。”于是“大賈居豪,競臻其戶”。有戲之:“李家娘子,才出墨池,便登雪嶺。何期一日,黑白不均?”(事見唐范攄《云溪友議》卷中)李端端膚色稍黑,然美艷過人,世稱“黑妓”,今成流光溢彩白牡丹。

唐寅即以此“意在筆先”,架構杰作,并將李氏向崔生求情改造為當場評理的畫面,顯示“黑妓”的智慧和膽略:她嬌小端麗,傲然玉立于崔家客堂,面目表情從容大方,又稍露不安和期待,并以白牡丹示意,據理巧辯。崔涯靜氣安坐,凝神諦聽,內心折服之情流于眉目間,手按卷紙正擬題寫已作的新詩。兩人的神情色調,正可借用雨果的論斷:“臉上的神氣總是心靈的反映,如果說思想是沒有顏色的東西,那就錯了。”(《笑面人》)唐寅還從崔詩中的“取端端”衍化出“黑妓”“落籍”的寓意(舊時妓女從良稱“落籍”,故曾有人名此畫為《李端端落籍圖》),寄托著這位“風流才子”畫家對歷史名妓的憐惜、愛慕。

據見過唐寅畫像者言圖上崔涯頭像是唐伯虎的自畫像,有人即以此和“胭脂價到屬窮酸”句附會此圖是畫唐寅本人韻事,明代畫家竟“取”到唐代名妓,實屬可笑。更有甚者“別出心裁”地認為此圖畫“唐伯虎點秋香”,把唐代實有其人的李端端變成了明代虛構烏有的“秋香”。明代張丑說得好:“賞鑒二義,本自不同。賞以定其高下,鑒以辨其真偽,有分屬也。”(《清河書畫舫》)畫之“高下”,可以“見仁見智”;但“真偽”包含畫所寫的歷史事件,卻不可“亂點鴛鴦譜”。其實,倘若崔頭像果真是唐寅自畫像,那也不足為奇:因唐寅不可能見到崔涯本人,而以己貌度之也未嘗不可,并不影響畫的內容仍是崔涯與李端端的故事。即使說此圖帶有點唐寅的自侃,但也絕不能去改變此畫內容的真實面貌。這里還可舉唐寅作此圖的另一題畫詩為證:“《題畫張祐》:‘春和坊里李端端,信是能行白牡丹。誰信揚州金滿市,元來花價屬窮酸。’”(《唐伯虎全集》卷三)這可說明:兩首是同一幅畫的題畫詩,正式圖上改幾字更顯精確;畫名《李端端圖》,是后人所起;張祐,查史無此人,應是張祜之誤植,但張祜系南陽人,寓居蘇州,與崔涯齊名,卻與揚州李端端無關,唐寅此處顯然是崔冠張戴,記錯了,但藝術家們常有出錯,故也情有可原;唐伯虎兩首題畫詩頭兩句都是從崔涯給李端端的贈詩中翻出的,而張祜并沒作過此類詩。總之,不論怎樣,這首題畫詩的標題恰恰有力地證明了此圖所畫的并不是唐伯虎自身的風流韻事。

上一篇:《落霞孤鶩圖》原圖影印與賞析

下一篇:《朝仙圖》原圖影印與賞析