灼灼閩粵花·廣州之旅·越秀山·越秀春風獨自來

越秀山在廣州市中區,屬白云山余脈,東西綿亙約3里,海拔70余米,由七個山岡組成。“越秀邊峰”,位居羊城八景之首。古時合番、禺二山為“廣州三勝”。

早在南越國時,這里便已辟為風景區。越秀山又名越王山,因其主峰越井岡一帶有越王臺故址而得名。據《大明一統志》載:“越秀山在府城內稍北,聳拔二十余丈,上有越王臺故址,昔趙佗因山為之。”昔時,每年三月初三,南越王趙佗都要到此登高娛樂,令歌女們在臺上輕歌曼舞,故越王臺又名“歌舞崗”。趙佗以中原人身份治理南越,溝通了南北文化,維持了漢朝和平統一,深得漢越兩族人民愛戴。南宋詩人楊萬里游越王臺后吟道:“榕樹梢頭訪古臺,下看碧海一瓊杯。越王歌舞春風處,今日春風獨自來。”表達了他對趙佗憑吊緬懷之意。南宋方信儒《南海百詠》,對越王臺也有記載:“萬山袞袞盡東來,高處猶存百尺臺,回首舊時張樂地,一杯重與酹蒼苔。”五代十國時,南漢主劉翙進一步開發越秀山,命人用石塊鋪一條登山大道名曰“呼鑾”,并在大道兩旁載種金菊與芙蓉。每當漫山花開之際,劉翙便與群臣游宴于此,故又名游臺。

南宋民族英雄文天祥被元軍押解北上,途經廣州,遙見高高的越王臺,禁不住悲憤賦詩:《越秀春風獨自來》古詩句出處:

登臨我向亂離來,落落千年一越臺。春事暗隨流水去,潮聲空逐暮天回。煙橫古道人行少,月墮荒村鬼哭哀。莫作楚囚愁絕看,舊家歌舞此御杯。

忠臣義士慷慨激昂的吟詠使越秀山愈加聲名遠揚。明洪武七年(1374),越秀山得到進一步開發,永嘉侯朱亮祖于此修筑“瑋麗雄特,雖黃鶴、岳陽莫能過之”的鎮海樓。永樂元年(1403),都指揮花英又在山巔建觀音閣(故越秀山又名“觀音山”),在半山建半山亭,把越秀山點綴得更加秀麗多姿。

五羊石雕與五仙觀

越秀山木殼崗上巍然聳立著一座現代所建、造型優美、栩栩如生的五羊石雕像。雕像高10余米,體積為53立方米,由一百三十塊花崗石雕刻而成。雕像正中是一只公羊,只見它口銜稻穗,昂首南天,額下胡須飄揚;四只小羊簇擁周圍,形態逼真、生動傳神。這座美麗的雕塑作為廣州象征,吸引大量游人駐足,攝影留念。

廣州又名“五羊城”、“穗城”,其來歷同出于五位仙人持穗騎羊臨楚庭(廣州古稱)的傳說。北宋時,五仙觀始建于十賢坊,即今北京路財廳前,相傳那正是五仙人騎羊降落、遺穗州人之地。后遷西湖藥州,明洪武十年(1377)再遷至坡山(即今廣州惠福西路坡山)。觀中原有五仙五羊像,被當地居民視為“谷神”奉祀。現存大殿及山門各一座,山門前有明代紅砂巖石雕刻的一對麒麟,大殿為重檐歇山頂,面寬、進深均三間,平面近四方形,是廣州現存為數不多的明代木構建筑之一。它的斗拱結構一層一層散開,如一幅美麗圖案,顯示了我國古代建筑藝術的高超手法。在大殿左側一處原生巖上有一腳印狀凹穴,并有水在其中,俗稱“仙人拇跡”,傳說這就是仙人足印。所以,這里又稱“穗石洞”,明代時“穗石洞天”列為“羊城八景”之一。《廣東新語》對此有所記載:“跡中碧水泓然,雖旱不竭,似有泉眼在其下,亦一異也。”大殿后是明洪武七年(1374)由參政汪廣洋始建的“嶺南第一樓”,萬歷年間(1573—1620)重建。樓高17.5米,據《廣東新語》載,它“四穿無壁,棟柱皆出石墻上,以懸禁鐘而已”。該大鐘用青銅鑄造,造型雄偉莊重,鐘口直徑2.10米,高3.04米,重約5噸,是廣東現存最大銅鐘。據《廣州府志》記載,此鐘“扣之聲聞十里”,可見明代廣州建筑匠師運用聲學原理的高超技巧。該鐘僅用于報火警及其它非常事故,無事禁止敲擊,故名“禁鐘”,此樓也叫“禁鐘樓”。據說當初朱亮祖是為報曉而造此鐘,不巧在敲響它的第一天,河南一帶病死多人。迷信的朱亮祖下令此后不準再敲此鐘。重達5噸的大禁鐘是如何掛到鐘樓上去的呢?據說大鐘鑄成后,朱亮祖貼出告示,凡能懸起此鐘者,賞銀五百兩。一位貧困的姑娘在仙人幫助下,用細藤掛起了禁鐘。清光緒年間八國聯軍攻入京城,一外國商人耳聞此事后,特地跑到廣州禁鐘樓買下細藤,另換一條鐵鏈掛鐘。乘船回國途中,外國商人覺得藤條太臟,便投入江中洗滌。細藤剛一沾水立即化作一條龍,躍入海中,把個外國商人嚇得目瞪口呆,半天才聳聳肩搖頭走開。

五嶺以南第一樓

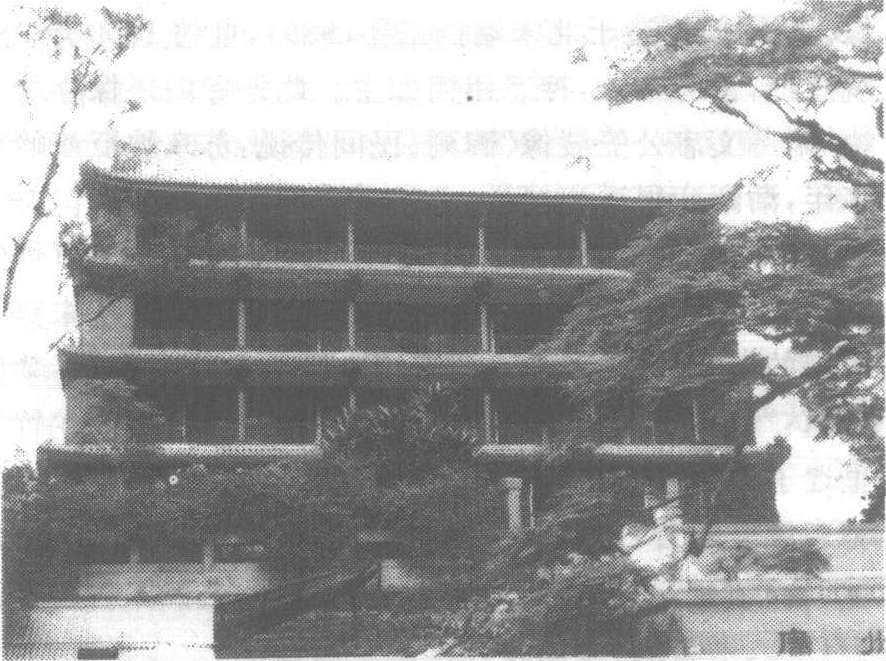

越秀山上最為雄偉瑰麗的古建筑便是鎮海樓,它位于越井岡以北,聳立在越秀山頂。樓高五層,俗稱“五層樓”,明洪武十三年(1380)永嘉侯朱亮祖擴建廣州城時,在北城垣最高處建造該樓,距今已有六百多年。樓高28米,闊31米,深16米,一色絳紅,飛檐重疊,雄偉壯觀。登樓遠眺,全城景致盡收眼底,成為越秀山和廣州市的重要標志。清初嶺南三大家之一的屈大均,對當時樓宇景致曾加以描繪:“是樓巍然五重,下親朝臺,高臨雁翅,實可壯三城之觀瞻,而奠五嶺之堂奧者也。……自海上望之,恍如蛟蜃之氣,白云含吐,若有若無。晴則為玉山之冠,雨則為昆侖之般,橫波濤而不流,出青冥以獨立,其瑋麗雄特,雖黃鶴岳陽莫能過之。”被譽為“五嶺以南第一樓”、“嶺南第一勝概”,吸引眾多文人墨客登臨,詠詩贊美。清末兩廣總督彭玉麟幕僚李棣華所作楹聯,至今仍張掛于五層樓樓柱上,道是:“萬千劫危樓尚存,向誰摘斗摩霄,目空今古;五百年故侯安在,使我倚欄看劍,淚灑英雄!”

廣東廣州越秀山鎮海樓

據說,永嘉侯朱亮祖十分迷信,他選中越秀山準備建造府第時,不料風水先生告之山上有“帝王之氣”,倘若讓其升騰,勢必危及大明社稷。作為皇室成員的朱亮祖為了表明忠心,馬上奏明朝廷,接旨后在山上建起一座“雄踞南天”的樓宇,用以鎮懾那股“帝王之氣”。其實鎮海樓的興建與明初海上倭寇不斷侵擾有關。明成化年間重修時,張岳會為它題名“鎮海樓”,取的正是“雄鎮海疆”之意。

堂前長思先行者

越秀山南麓,矗立著一座雄偉的宮殿式建筑,這就是聞名海內外的中山紀念堂。1925年孫中山逝世,為紀念這位中國民主革命的偉大先驅,由廣州人民和海外華僑籌募資金興建。

孫中山,字逸仙,1866年11月12日誕生于廣東中山市翠亨村。香港醫科大學畢業后,以行醫為掩護在澳門、廣州等地從事挽救民族危亡的政治活動。1894年上書李鴻章要求改良政治遭拒絕,促使他認識到只有革命手段才能挽救中國,便赴美國檀香山聯絡華僑、宣傳革命,建立了我國最早的資產階級革命團體——興中會。1905年,在日本,興中會與華興會、光復會統一,組成中國同盟會,孫中山當選為總理,并確定“驅除韃虜,恢復中華,建立民國,平均地權”的資產階級革命綱領。1906至1910年先后九次組織武裝起義,給清政府以沉重打擊。1911年孫中山領導武昌起義(即辛亥革命)后,經十七省代表會議推舉為臨時大總統,在南京成立中華民國臨時政府;后因與袁世凱妥協,被迫辭去臨時大總統職務。袁世凱稱帝后,孫中山發表《討袁宣言》,號召人民“再舉革命”,袁世凱被迫于次年撤銷帝制。1917年,孫中山在廣州召開國會非常會議,組成護法軍政府,當選為大元帥,誓師北伐,后在廣東就任非常大總統。1924年在廣州召開中國國民黨第一次全國代表大會,對三民主義重新加以解釋,發展為新三民主義,實行聯俄、聯共、扶助農工三大政策。新三民主義成為國共兩黨第一次合作的政治基礎。同年6月孫中山創立廣州黃浦軍校;11月,應馮玉祥之邀北上共商國事,抵天津后即病重,后抱病至北京。1925年3月12日在北京不幸逝世。

紀念堂址曾是孫中山就任第一任大總統時的總統府所在地。它坐北向南,占地6.1公頃,平面呈方形,建筑面積為12,000多平方米。總體布局采取了宮殿式的傳統風格和近代設計手法,正面作重檐歇山頂,前、后、左、右四個宮殿式重檐,拱托著中央的八角形亭,整個建筑宏偉壯觀,布局嚴謹,氣勢肅穆。最令人稱奇的是,這座連同掛樓可容納四千七百多席位的寬敞大堂內,看不到一根柱子。原來八根柱子全都隱蔽在墻壁內,柱頂支撐著巨大的鋼桁架,形成巨大的空間。這是我國建筑史上的一個奇跡。該建筑設計者為山東人呂彥直,他試圖以建筑的語言體現孫中山先生兼收中國“古代最高哲學思想”和西方“最新科學方法”來“切實解決人民生活問題”的偉大思想。因此,在造型上沿用中國傳統形式,在結構上卻大膽采用西方現代建筑技術,從而達到中西合璧的藝術佳境。

在紀念堂后面的越秀山頂,還有一座紀念碑,碑高達37米,外呈方形,碑身全部用花崗巖砌成。石碑正面高約7米,寬約4米,刻著孫中山遺囑全文:“余致力國民革命凡四十年,其目的在求中國之自由平等。積四十年之經驗,深知欲達到此目的,必須喚起民眾,及聯合世界上以平等待我之民族,共同奮斗。……”

三元宮·鮑姑井

三元宮在越秀山南麓,其前身是建于東晉大興二年(319)的越崗院。整座道宮依山構筑,地勢雄峻,其門聯上刻:“三元古觀,百粵名山”,是廣州規模最大的道教建筑。宮內楹聯中有一聯頗能道出其勝概:“地接玉山,豐粵靈光高北斗;水迎珠海,千秋道氣洽南溟。”

相傳越崗院是晉朝南海太守鮑靚所建。鮑靚字太玄,信奉道教,視越崗院為修身成道之處。他精通醫道,熟知“神丹尸解”之法,曾收葛洪為徒,向他傳授醫術,并把女兒鮑姑許配給他。葛洪夫婦共同探討道教教義,熱心為群眾行醫治病。鮑姑名潛光,是東晉時針灸專家。她長于艾灸法,為了采藥行醫,足跡遍及南海、番禺、惠陽等地,醫治好不少百姓。人們很感激她,稱她為“鮑仙姑”。據《粵香山三元宮歷史大略記》載:鮑姑有贅艾(即紅腳艾),借井泉及紅艾為醫方,活人無數。

鮑姑死后,后人為紀念她,便在越秀山下建廟供奉,她用過的虬龍古井也被保存下來,名“鮑姑井”。明萬歷年間和崇禎年間一再擴建越崗院,始改名為“三元宮”。宮內供奉“三元帝”(即堯帝、舜帝、禹帝)和“三官大帝”(即天官、地官、水官)。宮內還建有鮑仙姑殿,明清以來香火不絕。十年浩劫中鮑姑像遺失,鮑姑井也被填平。

九眼趙佗井

越秀山下今廣東科學館內,有一口歷經二千余年的古井,相傳為趙佗自立南越王駐守廣州后所鑿,名“趙佗井”。當時進深數百尺,闊丈余,井水甘甜清涼,廣州諸井中以此井最古、水質最好。傳說趙佗常飲此井水,肌體潤澤,年壽過百,視力、聽力仍不見衰。也有人傳說此井為達摩所掘。達摩初抵廣州時,謂眾人此處有取之不竭的黃金,附近居民信以為真,不分晝夜挖掘,結果挖至數丈深僅見一股清泉噴出。居民們大失所望,咒罵達摩是騙子,達摩平心靜氣答道:“難道這不比黃金更寶貴嗎?”眾默然。廣州井水多咸苦,不能飲用,獨獨此井水甘冽,實比黃金珍貴。《南越志》載:“崗下有越王井,深百余尺,云是尉佗所鑿。諸井鹽鹵,惟此獨甘。昔有人誤墮酒杯于此井,遂流出石門。”據此記載,趙佗井與石門相通,有人投杯于井,結果卻從石門浮出,令人稱奇。

五代十國時,割據嶺南的南漢主劉飲此井水,稱它為“玉龍泉”。宋滅南漢后曾允許百姓飲用,番禺令丁伯桂加以修繕,他用一大石置于井面作井蓋,石上鑿九個孔眼,可讓九人同時打水而繩索不相纏繞,還可減少雜物掉入井內,人稱“九眼井”。清初,平南王尚可喜在井四周高筑圍墻,派兵丁把守,占井為私有,違者鞭笞四十。

今刻有“九眼古井”的石碑完好,井水仍深6米多,但石蓋已破損。附近“清泉街”即以越王井之清泉而得名。

象岡南越王趙眛墓

象岡海拔49.7米,在越秀山公園西側,古時原與越秀山聯成一體。明朝時在兩山凹處開鑿道路,自此象岡成為孤立的小岡。1983年6月,在這里發掘出西漢初年第二代南越王趙眛墓葬,這是嶺南考古工作的重大發現。

南越王國是西漢初期嶺南的割據政權,其都城設在番禺(即廣州)。第一代南越王是真定(今河北正定)人趙佗。秦始皇滅六國統一天下時,趙佗任南海郡龍川令。秦滅亡后,他擁兵割據嶺南地區,自立為南越武王。劉邦建立漢朝后為穩定南方,封趙佗為南越王,臣屬漢朝。南越王國共傳五世九十三年。象岡漢墓出土文物里有刻著“文帝行璽”的龍鈕金璽以及刻有“文帝九年”的銅鐃,足以證明墓主就是第二代南越王即趙佗之孫、自號文帝的趙眛。

趙昧墓構筑于象岡腹心深處。墓坑采用豎穴與掏洞相結合方式,劈開石山達20米,鑿出平面如“凸”字形的豎穴,又在前端東西兩側掏洞筑耳室,仿照前堂后寢形制,用砂巖巨石砌筑成一座地宮。墓室南北長10.58米,東西寬12.43米,分為前后兩部分共七室。前部是前室和東西兩耳室,前室擺著車具,頂部用一塊石板覆蓋,上頂和四壁繪有朱墨彩繪卷云紋;東西耳室收藏了禮、樂、酒器、御用器物等。后部四室平行縱列,有主室和東西兩側室,主室之后有后藏室。主室正中的棺槨,木已腐朽,墓主身著玉衣,旁有鐵劍十把以及不少金玉佩飾;后藏室儲藏御膳食用品;東側室葬有殉葬妃妾四人;西側室葬有殉葬庖廚隸役七人,整個墓陪葬品達一千多件。該墓是嶺南地區漢墓考古收獲最大的一座,它的發現為研究秦漢時期嶺南地區的開發、南越國歷史等提供了豐富的資料。

上一篇:煌煌荊楚吟·襄陽之旅·隆中·諸葛大名垂宇宙

下一篇:煌煌荊楚吟·荊州之旅·楚都遺址·輝煌燦爛楚文化