紀念建筑·開封禹王臺

禹王臺位于開封市東南的禹王臺區,為紀念中國古代傳說中治水有功的大禹,1523年在此建禹王廟,故稱禹王臺;相傳晉國音樂家師曠曾吹奏于此,又稱古吹臺。禹王臺現為河南省文物保護單位。

1400多年前酈道元在《水經注》中對禹王臺已有記載。臺于戰國魏梁王時稱為鼓吹臺,后歷代又有乞活臺、講武臺、二姑臺、禹王臺之稱。明正德十二年(1517)毛伯溫撰《三賢祠祀》中已有“禹宮”的稱謂,明清兩代對禹王臺屢加增修,清道光十八年(1838)于臺西側開鑿蓮池,廣約數畝,旁植桃柳。1927年,對淤塞蓮池進行疏浚。臺現高3m許,四圍環以溝渠,臺上有清代禹王廟建筑群,臺周綠樹成蔭,碧水蕩漾,風景幽雅。

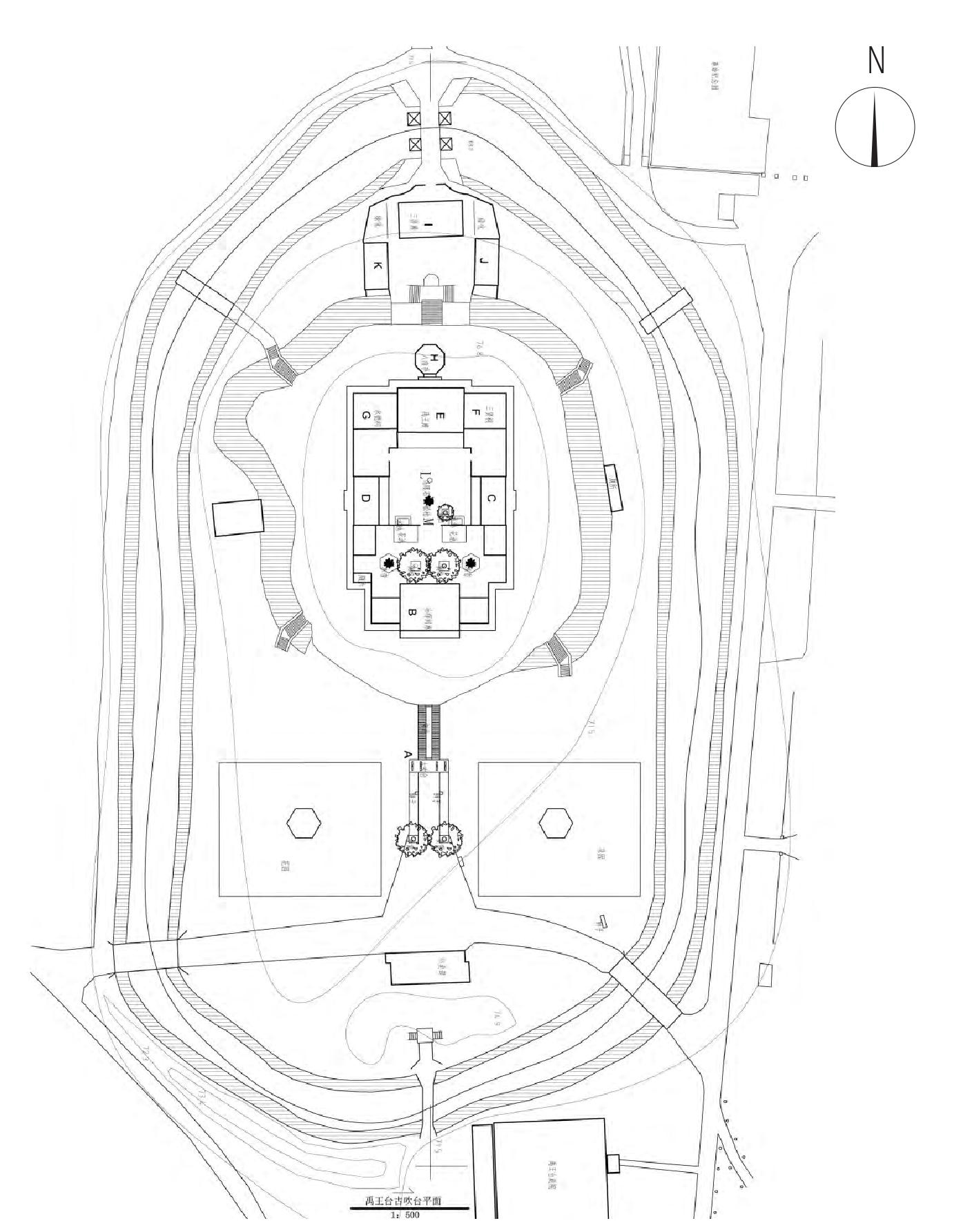

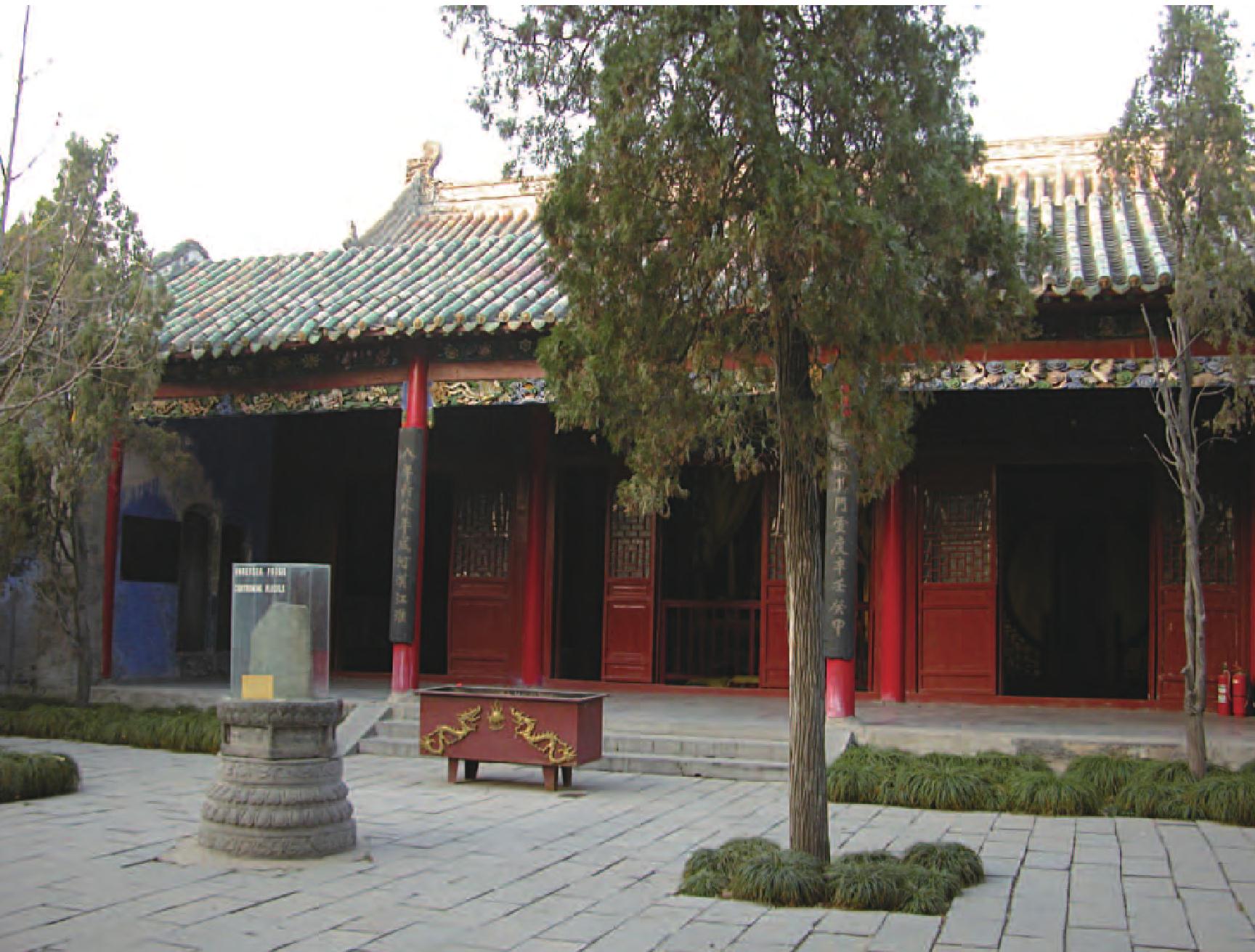

禹王臺平面呈不規則橢圓形,南北徑180m,東西徑150m(底徑),臺壁以石料包砌。臺下正南有牌樓,臺上建筑群坐北朝南,南北長110m,東西寬72m,由軸線上的兩進院落和東西偏院組成。四周用圍墻構成了嚴密的封閉空間,并沿建筑外壁和圍墻筑有圍廊,墻壁之上鑲嵌大量碑刻,形成了琳瑯滿目的碑刻長廊。臺上建筑群軸線北端為御碑亭。臺下建筑與臺上建筑保持嚴格的中軸線設置,由南向北依次有牌樓、御書樓、東西配房、二門、禹王殿、東西廂房及殿兩側的三賢祠、水德祠和殿后的御碑亭等,建筑品類眾多,各呈異彩。

牌樓為懸山頂,三間四柱三樓柱不出頭式,覆綠色琉璃瓦,比例勻稱,構造簡潔。牌匾上有“乾隆二十七年仲冬三月谷旦”和“豫使何題□□道光二十九年仲夏三月重建”題記,明間走馬板雕有“古吹臺”三字。御書樓為硬山建筑,因原懸有康熙于康熙三十三年(1694)親題“功存河洛”匾額得名。樓面闊三間,進深三間,前后帶廊式,高二層11.65m,屋面覆灰瓦,室內設木質樓梯可登上層。室內東壁上嵌有1923年康有為游開封時所作的《游禹王臺詩》手書刻石,為近代書法珍品。

禹王殿為硬山式建筑,面闊三間,進深四間,通高9m許,由前廳和大殿連搭而成。前廳為六架卷棚,卷棚后檐柱與大殿前檐柱合一,大殿前后帶廊。后檐墻內壁嵌有清光緒二十三年(1897)河南巡撫劉樹棠摹刻的“岣嶁碑”。岣嶁碑內容為歌頌大禹的功德,南宋時發現于南岳衡山摩崖,非篆非符,形似蝌蚪,俗稱蝌蚪文。禹王臺所存岣嶁碑保存完整,字跡清晰,品相精良,為國內古代岣嶁碑中的上品。

禹王殿東西兩側有跨院,分別為三賢祠和水德祠。三賢祠是紀念唐代高適、李白、杜甫三位高賢的建筑。水德祠,明代在祠內祀奉秦代以后治水名人29人,清道光十年(1830)增祀明清兩代治水有功者8人,共37人。

御碑亭為單檐八角攢尖亭。乾隆于1750年巡游至開封,在禹王臺憶古追昔,作五言律詞一首,勒刻于石,立于亭內,故稱御碑亭。

禹王臺建筑形式古樸典雅,各座單體錯落有致,互為呼應,規劃合理。院內外石碑林立,自明代至民國時期近500年,共34塊,有碑文16篇,內容包括文學、史實,體裁有詩詞、游記、碑記,字體涵蓋真、草、隸、篆,具有較高的史料、文學和書法價值。

總平面圖(文宣提供)

牌樓(張武軍提供)

二門(張武軍提供)

禹王殿(文宣提供)

上一篇:佛教建筑·開封祐國寺塔

下一篇:佛教建筑·開封繁塔